Home|アレクサンダー・シュナイダー(Alexander Schneider)|ヘンデル:合奏協奏曲, Op.6 第12番ロ短調, HWV 330

ヘンデル:合奏協奏曲, Op.6 第12番ロ短調, HWV 330

アレクサンダー・シュナイダー指揮 アレクサンダー・シュナイダー室内管弦楽団 1966年1月録音

Handel:Concerto Grosso in B Minor, Op.6, No.12, HWV 330 [1.Largo]

Handel:Concerto Grosso in B Minor, Op.6, No.12, HWV 330 [2.Allegro]

Handel:Concerto Grosso in B Minor, Op.6, No.12, HWV 330 [3.Aria: Larghetto e piano]

Handel:Concerto Grosso in B Minor, Op.6, No.12, HWV 330 [4.Largo]

Handel:Concerto Grosso in B Minor, Op.6, No.12, HWV 330 [5.Allegro]

多様性に溢れた合奏協奏曲

「合奏協奏曲」とは、独奏楽器群(コンチェルティーノ)とオーケストラの総奏(リピエーノ)に分かれ、2群が交代しながら演奏する音楽形式です。コレッリの「合奏協奏曲」は弦楽アンサンブルで演奏されるのですが、その後ヘンデルの時代になると「リピエーノ」に管楽器が導入されることでより華やかさを増していきます。」

そのヘンデルは、この形式で30曲程度の作品を残しているのですが、最も有名なのは作品番号6の12曲です。

と言うか、一般的に「合奏協奏曲」と言えばこの12曲を思いおこすのが普通です。

ちなみに、自分の創作活動を跡づけるものとして作品番号を与えるのは芸術家としての意識が高まるロマン派以降の習慣で、それ以前の時代では出版された順番を示すことが多かったようです。

パガニーニの「24の奇想曲」に「作品番号1」とついているの等はその典型でしょう。

ヘンデルと言えばオラトリオとオペラに創作活動の大部分を注いだ音楽家でしたから、「作品番号6」の器楽曲というとなんだか若書きの作品のような気がするのですが決してそんな事はありません。

この12曲からなる「作品番号6」の合奏協奏曲はヘンデル57歳の頃に作曲されていて、この3年後には「メサイア」が生み出されるのですから、まさにヘンデルの絶頂期に生み出された器楽の傑作と言えます。

この合奏協奏曲は、正式名称が「ヴァイオリンその他の7声部のための12の大協奏曲」となっています。

ここでの「大協奏曲(Grand Concerto)」というのが「合奏協奏曲」のことです。そして、7声部というのは独奏部に第1と第2のヴァイオリンとチェロ、合奏部には第1と第2のヴァイオリンとヴィオラ、さらに通奏低音用のチェンバロから成り立っていることを示しています。楽器編成という点ではかなり小規模な音楽です。

しかし、この「合奏協奏曲集」で驚かされるのは、数あわせのために同工異曲の音楽を12曲揃えたのではなく、その一つ一つが全て独自性を持った音楽であり、一つとして同じようなものはないという点です。

さらに驚くのは、その様な多様性を持った12曲の音楽をわずか1ヶ月程度で(1739年9月29日~10月30日)書き上げているのです。ヘンデルの速筆は夙に有名なのですが、この12曲をこんな短期間で書き上げたエネルギーと才能には驚かされます。

同じバロックの時代にこの作品群と対峙できるのはバッハのブランデンブルグ協奏曲くらいでしょう。そして、この二つを較べれば、バッハとヘンデルの気質の違いがはっきりと見えてきます。

ヘンデルの合奏協奏曲は7声部のためとなっているのですが、幾つかの楽器が同じ声部を演奏するのでそれよりも少ないラインで音楽が構成されていることが少なくありません。それでも、ヘンデルもまたバロックの音楽家なのでそれらの声部をポリフォニックに扱っているのですが、その扱いはバッハと較べればはるかに自由で簡素です。

実際に音楽を聴けばホモフォニックに響く場面も少なくありません。

また、フーガにしてもバッハのような厳格さよりは音楽の勢いを重視して自由さが特徴です。

バッハが厳格で構成的だとすれば、ヘンデルの音楽は明らかに色彩豊かで流動的です。

そんなヘンデルに音楽の「母」をみたのは実に納得のいく話です。

第12番ロ短調, HWV 330

12曲を締めくくる位置に置かれているのですがそれほど目立つ音楽ではないようです。冒頭の2楽章は常のようにフランス風の序曲になっていて、ラルゴは実に堂々とした音楽になっています。

ただし、それを受ける第2楽章はフーガではなくて協奏曲風に音楽が進行するのが特徴です。

第3楽章のラルゲットは穏やかさの中に美しさをたたえた音楽になっています。

第4楽書のラルゴはごく短い音楽で最終楽章への経過句のような音楽です。

最終楽章のアレグロは活気のある音楽となって締めくくります。

溢れるほどの活力に溢れた人物でした

アレクサンダー・シュナイダーという人物の人生を概観してみれば、それはもう驚き呆れるほどの活力に満ちたものであったことに気づかされます。彼の名が広く知られるようになったのは、20世紀を代表するカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団の第2ヴァイオリンを長くつとめた事によるものです。ブダペスト弦楽四重奏団には1932年に加入し、その後は1944年から1955年の中断期間はあったものの、最後は楽団解散の1967年まで在籍していました。

しかし、彼の活動はそう言うカルテットの活動だけにとどまることはありませんでした。

まず最初に注目すべきは、フランコ政権への抵抗として一切の演奏感動を拒否してフランスの片田舎に隠遁してしまったパブロ・カザルスをもう一度表舞台にひきだしたことです。よく知られているように、フランスの片田舎であるプラドから動こうとしないカザルスにたいして、それならこちらからプラドに押しかけて一緒に音楽をやろうと呼びかけてカザルスを口説き落としたのです。

そして、その後は彼一流のプロデュース力を発揮して世界中から著名な演奏家や若手音楽家をプラドに呼び寄せて、カザルスを中心としたプラド音楽祭なるものを立ち上げてしまいます。

結果的には、これが切っ掛けとなってカザルスはもう一度音楽の世界に戻ってくることになったのですから、その功績ははかりしれません。

さらに、彼はこの音楽祭を軌道に乗せると、今度は新しい弦楽四重奏団(シュナイダー四重奏団)を結成して、ハイドンの弦楽四重奏曲の全曲録音という想像もつかないような大事業に挑戦をはじめます。そして、その事業を請け負ってくれるようなレーベルなどは存在しないのですから(つまりは、そんな物が売れるとは思われなかった)、自前でレーベルを立ち上げて録音を開始します。

しかし、彼の試みはあまりにも時代の先を行きすぎていたのでしょう。結果的には全体の3分の2程度の作品を録音したあたりで遂に資金面で頓挫して全曲録音は夢と消えます。

しかし、ハイドンの弦楽四重奏曲のまとまった録音は戦前のプロ・アルテ弦楽四重奏団によるものしかなかったのですから、全体の3分の2が録音されたと言うことは、それだけでも十分に偉業と言えました。

そして、ブダペスト弦楽四重奏団が解散する直前であった1966年には、自前で室内楽団を結成してこのヘンデルの合奏協奏曲の全曲録音を行っています。まさに驚くべきパワーです。

ただし、このヘンデルの12曲に関してはイ・ムジチによる「四季」の大成功と、それによってもたらされたバロック・ブームのおかげがあったのかRCAレーベルが録音を引き受けています。ですから、シュナイダーもあれこれの些事から解放されて音楽だけに集中できたのか、ヘンデルがもっているエンターテイメント性を十分に描き出すことに成功しています。

そう言えば、ヘンデルという人も音楽家であると同士に様々な団体を結成しては興行を行うプロデューサーでした。そして、時にはオペラ一座の倒産を経験したりするのですが、何故かそれもハイドンの弦楽四重奏曲の全曲録音に無念の頓挫を経験したシュナイダーの姿が重なります。

そんなヘンデルへの共感もあったのでしょう、彼の作品が持つ楽しさがこの演奏からは溢れてくるようです。そして、同一団体による12曲の全曲録音は貴重な録音だったと言えます。

そして何よりも幸いだったのは、RCAがいろいろな意味で凋落していく直前だったために、辛うじてその優秀録音の恩恵にあずかれていることです。

私は音楽をBGM的に聞きながす事には基本的には否定的なのですが、この困難なコロナ禍のもとではこういう音楽を気楽に聞き流ながすのは決して悪くないのではないかと思います。

真剣に作品と向き合って演奏した音楽はそれであっても、ふと心の奥に届くものだと信じています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

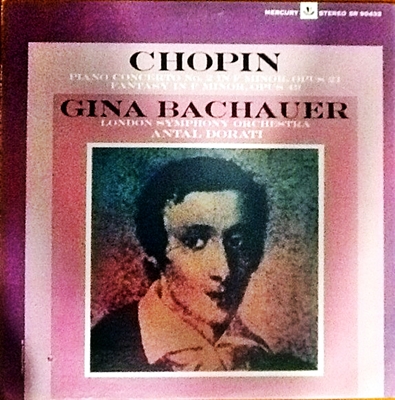

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

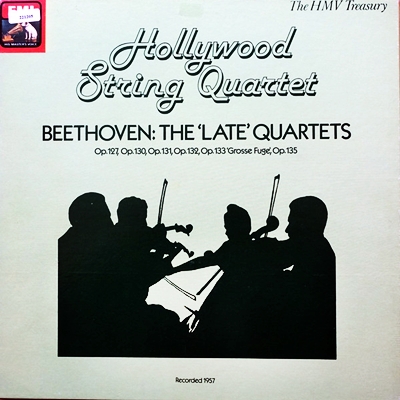

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)