Home|カサドシュ(Robert Casadesus)|ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調, Op.15

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調, Op.15

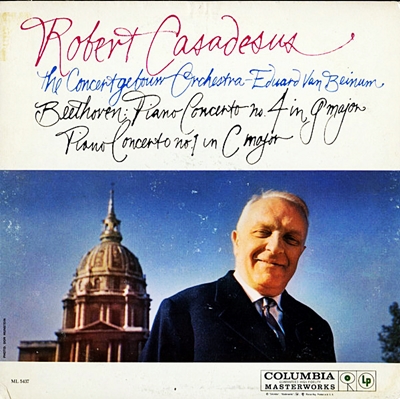

(P)ロベール・カサドシュ:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1959年3月1日~2日録音

Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [3.Rondo. Allegro]

若きベートーベンの自信作・・・大協奏曲!!

ベートーベンは第2番の協奏曲の方にはたんに「協奏曲」として出版していますが、この第1番の方は「大協奏曲」としています。それはこの作品に寄せる並々ならぬ自信の作品でもあったわけですが、大編成の管弦楽とそれに張り合うピアノの扱いなどを見ると、当時としては「大協奏曲」と銘打っても不思議ではない作品となっています。

それは、実質的にはこの協奏曲の前作となる第2番の変ロ長調のコンチェルトと比較しても管弦楽の規模は拡大されていますし、何よりもこの時代の標準的な交響曲と比較してもより規模の大きな管弦楽が用いられているのです。それは、逆から見れば、それだけの規模の大きな管弦楽を相手にしても十分に張り合えるだけのピアノの技法を確立していたことを意味します。

そして、その事はただ単にベートーベンの技法だけに負うのではなく、何よりもピアノという楽器その物がこの時代に急速に発展したことも欠かせない要件でした。

ベートーベンはここではモーツァルトに多くのものを負っています。

第1楽章は管弦楽で始まり、その独奏部が終わるとピアノが導き出されて独奏呈示部へと進み、そして、再現部と結尾の間にピアノによるカデンツァがおかれるという、あの「パターン」です。

ベートーベンはその後、第4番においてピアノ独奏から音楽をスタートさせてその「お約束」を破るのですが、それもまたよく聞いてみれば、ピアノ独奏が終わると管弦楽による呈示部と思われるような音楽が続くのですから、必ずしも「伝統」を根底から覆すようなものではなかったのです。

ただし、独奏者の名人芸を披露するだけだった協奏曲の世界に、深い感情表現を盛り込んだモーツァルトの方向性もまたベートーベンは引き継ぎ、何よりもその路線を拡大したのでした。そして、その要請に応えるだけの機能とパワーをピアノという楽器が持つようになったことがその方向性を後押しするようになったのです。

この作品はベートーベンがウィーンに出てきて間もない頃に書かれたと言われています。

当時のベートーベンは作曲家としてよりもピアニストとして認められていたわけですから、モーツァルトと同様に、自らの演奏会のためにこのような作品は必要不可欠だったわけです。

演奏効果満点の第1楽章と、将来のベートーベンを彷彿とさせるに十分な激しさを内包した最終楽章、そしてもこれもまたベートーベンを特徴づける詩的な美しさをもったラルゴの第2楽章。

どれをとっても、華やかさだけを追求していた当時の協奏曲という枠組みをはるかに超えるあらゆる要素をもったすぐれた協奏曲でした。

なお、この作品の第1楽章にはベートーベン自身による3種類のカデンツァが残されていますが、これらは作曲当時に書かれたものではなくて、かなり後になってからルドルフ大公のために書かれたものだと言われています。

ベイヌム最晩年の貴重な記録

ベイヌム&コンセルトヘボウとカサドシュの組み合わせというのは珍しいのではないでしょうか。聞くところによると、この録音はパリでの演奏会での直前に録音されたもので、その二日後の演奏会場で発売されたと言うことです。最近のウィーン・フィルのニュー・イヤーコンサートも間髪を入れずにCDがリリースされるのですが、さすがにこの2日後というスピードには未だ追いついていません。(^^;

ですから、おそらく未だもって録音からリリースまでの世界最短記録を保持しているのではないでしょうか。

そして、一応はセッションを組んでの録音なのですが、おそらくはほぼ一発録りだったと思われます。そう思えば、このカサドシュらしい粒の揃った繊細なニュアンスに溢れたピアノも魅力なのですが、ベイヌムとコンセルトヘボウが紡ぎ出す美しさは格別です。

カサドシュのピアノ協奏曲と言えばセルとクリーブランド管との組み合わせを思い出さずにはおれないのですが、こういうコンセルトヘボウのような美しさを持ったオケとの共演は非常に魅力的です。

おそらく、カサドシュの意向が尊重されているからと思われるのですが、重厚で重々しいベートーベンではなくて、基本的に繊細で優美なベートーベン像に仕上がっていて、そう言うベートーベンを形づくっていくコンセルトヘボウとベイヌムのサポートが実に大したものだと思ってしまいます。

なお、ベイヌムはこの録音が行われた年の4月13日にアムステルダムでブラームスの交響曲第1番のリハーサルを行っていた最中に心臓発作で倒れ、15日には帰らぬ人となってしまいました。

ですから、これはまさにベイヌム最晩年の貴重な記録だと見えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-06-07:コタロー

- カサドシュというと、ジョージ・セルとの協演によるモーツァルトのピアノ協奏曲が有名です。若い頃はこれぞ理想のモーツァルトだと思って聴いていたのですが、歳を取るにつれて、なにか予定調和的な物足りなさを感じるようになっていったのも事実です。

その意味で、いわば他流試合的なこの演奏には強い興味を持って聴くことができました。カサドシュもモーツァルトの時とは違って伸び伸びとふるまっていますね。また、ベイヌム指揮するアムステルダム・コンセルトヘボウ管も見事な演奏を繰り広げています。

それにしても、ベイヌムがこの録音の約一か月後に急逝してしまったのは痛恨の極みです。アムステルダム・コンセルトヘボウ管にとっても一大損失でしたね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)