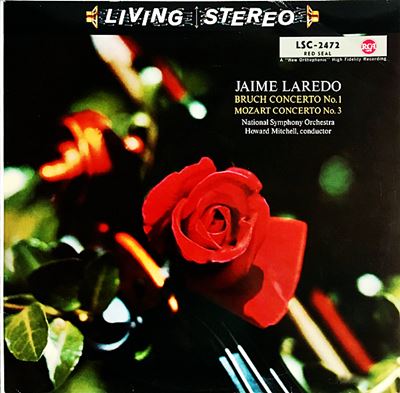

Home|ハイメ・ラレード(Jaime Laredo)|ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

(Vn)ハイメ・ラレード:ハワード・ミッチェル指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団 1960年5月24日録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ブルッフについて

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

器用貧乏で終わるのではないかという懸念

おそらく、これがハイメ・ラレードの3枚目の録音になると思われるのですが、これもまた不思議なカップリングです。- ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216

ブッルフの協奏曲は典型的なロマン派の協奏曲であり、メランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよう音楽です。ある意味ではメンデルスゾーンの協奏曲等に必要なある種の豊かな響きが求められます。

それに対してモーツァルトの協奏曲をそれと同じような音色で演奏したのでは、それはいささか困った話になってしまいます。

つまりは、ここでも音色のパレットを使い分けなければいけないのです。そして、こういう使い分けの必要なカップリングで一枚のレコードを仕上げると言うことは、まさにその点にこそ自分のアドバンテージがあることを意識していたのでしょう。

面白いのは、そういうハイメ・ラレードの思惑に従って、指揮者のハワード・ミッチェルもそれに相応しい音色でオーケストラを鳴らしていることです。おそらく、録音に先立って両者はかなり入念に打ち合わせをしたのではないかと思われます。

率直に言って、ブルッフの協奏曲に関して言えば、それほど悪い演奏ではないのですが、まずまず「よくできました(偉そうな言い方でご免なさい^^;)」という雰囲気です。なにしろ、この協奏曲に関してはハイフェッツを筆頭に名だたるヴァイオリニストが録音していえて、ハイメ・ラレードの演奏もそう言う過去の名演の前ではどうしても影が薄くならざるを得ません。

しかし、モーツァルトに関してはかなり細身の音で引き締まったモーツァルト像を提示しています。そして、感心させられるのは、そんなハイメ・ラレードのヴァイオリンに「これしかない!」と思われるほどに透明感のある伴奏をハワード・ミッチェが付けていることです。そのオーケストラの歌わせ方は、ブルッフの伴奏を付けた指揮者とオーケストラと同一だとは思えないほどの変身ぶりです。

個人的にはこのモーツァルトの協奏曲に関してはかなり感心させられました。

そう言えば、ハワード・ミッチェルは音楽院に在学しているときからこの交響楽団のチェリストとして演奏し、さらには1941年にこの交響楽団を指揮して指揮者としてのデビューを果たしています。そして、1949年から1969年までワシントン・ナショナル交響楽団の首席指揮者をつとめたのですから、まさにハワード・ミッチェルにとってはワシントン・ナショナル交響楽団は手足と同様の存在であったのでしょう。それ故に、こういう器用なことも苦もなくやってのけることが出来たのでしょう。(おそらく、弦楽器のプルトの数はかなり減らしているかもしれません)

そして、このレコードをリリースしたすぐあとにハイメ・ラレードはカーネギーホールでのリサイタルで大成功をおさめ、それがミンシュ&ボストン響とのメンデルスゾーンの録音につながったのでしょう。

しかし、ここでふと一つの懸念が浮かび上がってきます。それは、いったいどれは本当の「ハイメ・ラレード」なのだろうか?という疑問です。

確かに彼はヴァイオリンという楽器を使って器用に多彩な音色を駆使することが出来たように見えます。しかし、それをここまであざとく見せつけられると、結局は自分というものを深く掘り下げることが出来ずに「器用貧乏」で終わってしまうのではないでしょうか。

そう言えば、かつて若くして才能を使い切ってしまったマイケル・レビンに対して「彼のヴァイオリンには一つの色しかない」と書いたことがあるのですが、その逆もまた下手をすると大きな困難を抱え込むことになるのかもしれません。

やはり、ヴァイオリンという楽器には何処か「悪魔的」な怖さが潜んでいるようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

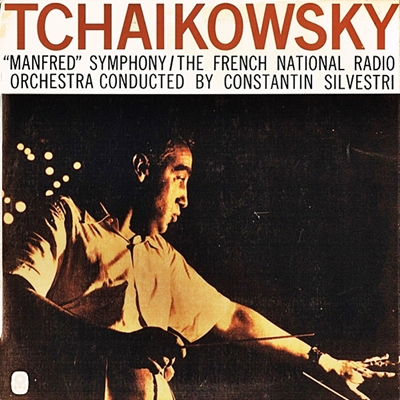

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

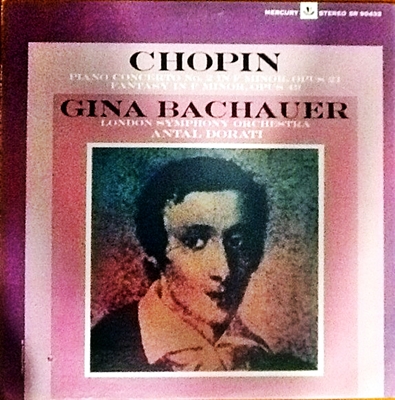

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

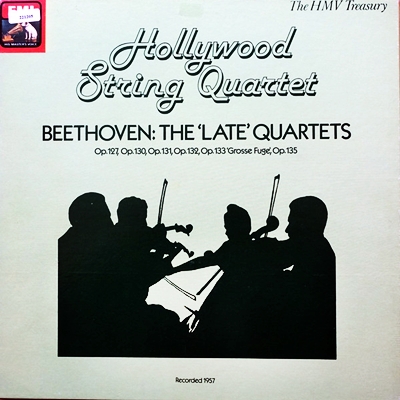

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)