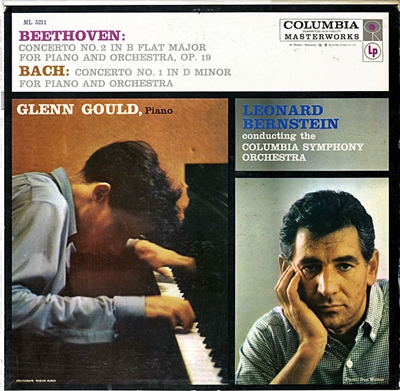

Home|グールド(Glen Gould)|バッハ:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 BWV1052

バッハ:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 BWV1052

レナード・バーンスタイン指揮 (P)グレン・グールド ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1957年4月4日&30日録音

Bach:Harpsichord Concerto No.1 in D minor, BWV 1052 [1.Allegro]

Bach:Harpsichord Concerto No.1 in D minor, BWV 1052 [2.Adagio]

Bach:Harpsichord Concerto No.1 in D minor, BWV 1052 [3.Allegro]

バッハは編曲でも凄い

この仕事は、教会の仕事だけでなく、ライプツィヒ市の全体の音楽活動に責任を負う立場なので、バッハにとってはかなりの激務だったようです。そんな、疲れる仕事の中で喜びを見出したのが「コレギウム・ムジクム」の活動でした。

「コレギウム・ムジクム」は若い学生や町の音楽家などによって構成されたアマチュア楽団で、当時のライプツィヒ市では結構人気があったようです。通常の時期は毎週1回の演奏会、見本市などがあってお客の多いときは週に2回も演奏会を行っていたようです。

バッハは、このアマチュア楽団の指導と指揮活動を1729年から1741年まで(中断期間があったものの)務めています。

ここで紹介している一連のチェンバロ協奏曲は、すべてこのアマチュア楽団のために書かれたものです。

ただ、バッハにしては不思議なことなのですが、そのほとんどがオリジナルではなくて、自作または、他の作曲家の作品を編曲したものなのです。しかし、公務ではなくてどちらかと言えば自らも楽しみながらの活動であったことを考えれば、すべてオリジナル作品で気楽に演奏するのは、さすがのバッハでも大変だったでしょう。

しかし、「編曲」とは言っても、その手練手管は見事なものです。

残念ながら、原曲となった作品の多くは紛失しているものが多いので、直接比較するのは難しいのですが、それでもチェンバロの特徴をうまくいかして見ごとな作品にリニューアルいています。

原曲の多くはヴァイオリン曲です。

ヴァイオリンとチェンバロでは音域が違いますし、何よりも持続音が前者は得意、後者は根本的に不可能という違いがあります。ですから、長い音符はすべて細かく分割されて、さらには装飾音符も華やかに盛り付けられて、実に精妙な響きを生み出しています。

不思議なことに、このような協奏曲形式の大家ともいうべきヴィヴァルディは1曲もチェンバロのための協奏曲を残していません。その意味では、鍵盤楽器であるチェンバロに主役の座を与え、後のピアノ協奏曲への入り口を開いたのは、これらの編曲によるチェンバロ協奏曲だといえます。ですから、オリジナルではない編曲バージョンだとはいえ、その価値が低くなることはありません。

とりわけ、第1番というナンバーが与えられているBWV1052は規模も大きくモーツァルトの協奏曲と比べても遜色のない作品です。そのため、この作品だけは「チェンバロ」という楽器が忘れ去られた時代にあっても「ピアノ協奏曲」として演奏され続けました。

やはり、バッハは凄いのです。

バッハは基本的に対位法の人であり、その対位法としての音楽を見事に描ききっているのはグールドのピアノです

何故かこの録音もアップするのを忘れていました。グールドとバーンスタインはこの後ブラームスのコンチェルトを巡って喧嘩別れをしてしまうのですが、バーンスタインのバッハ録音を聞いていると、それは一つのきっかけにすぎなかったのではないかという気がします。

実は、バーンスタインのバッハ録音は驚くほど少ないのです。

その数少ない中に「マタイ受難曲」という大物もあるのですが、それがまた、大幅にカットされた英語による歌唱というスタイルなので、果たしてそれを「バッハ録音」と言っていいものか躊躇ってしまいます。

それ以外ではヴァイオリンやオーボエのコンチェルトを3曲ほど残しているだけなので、このグールドとのコンチェルトは極めて貴重なバーンスタインによる「バッハ録音」なのです。

- Concerto No. 2 in E Major for Violin & Orchestra, BWV 1042(Isaac Stern)

- Concerto in D Minor for 2 Violins & Orchestra, BWV 1043(Yehudi Menuhin & Isaac Stern)

- Concerto in C Minor for Oboe, Violin & Strings, BWV 1060(Isaac Stern & Harold Gomberg)

- Concerto No. 1 in D Minor for Harpsichord & Orchestra, BWV 1052(Glenn Gould)

話は脇にそれてしまうのですが、1976年に録音された2つのヴァイオリンのための協奏曲(BWV1043)の録音は少しばかり目を引きます。

メニューヒンと言えば、戦後フルトヴェングラーの擁護を買って出たためにアメリカのユダヤ閥から一斉攻撃を受けて、そのの結果としてイギリスに活動の拠点を移さざるをえなくなった経歴を持っています。そして、スターンは知る人ぞ知るアメリカのユダヤ閥の大親分です。

ただし、メニューヒンがアメリカから追い出されたときにスターンは未だ30歳前でしたから、その一連の動きには深くは関わってはいなかったものと思われます。

ですから、この録音はスターンがユダヤ閥の跡目を継いだときにメニューヒンとの和解を思い立ち、その仲立ちをもう一人の大親分であるバーンスタインに頼んだものだったのではないかと推測されます。(いかん・・・、「鬼龍院花子の生涯」を読み終えた影響が出すぎている・・・^^;)もちろん真偽のほどは分かりませんが、70年代以降にバーンスタインがバッハを録音したのはこれ一つだけですから、「音楽」以外の何らかの理由があったのではないかと勘ぐってしまいます。

ですから、バーンスタインのバッハと言えば、スターンと組んだ2曲、そしてこのグールドとの1曲だけと言いきっていいのです。(もちろん、ライブ録音は幾つか残ってはいます)

そこから見えてくるバーンスタインのバッハなのですが、それはもう驚くほど「古い」のです。

もちろん、私は常日頃、ピリオド演奏による青白い音楽の悪口ばかりを書いているのですが(^^;、それでも、これはさすがに古いと言わざるを得ません。

ただし、グールドとのコンチェルトに限って言えば、そのグールドのピアノのおかげでそこまでの「古さ」からは免れています。ところが、スターンとの演奏となると、お互いの気質が被さりあって、とんでもなく「大トロ」のバッハになってしまっていて、さすがの私も引いてしまいます。

そう言えば、スターンという親分さんは、セル&クリーブランド管と組んで録音したモーツァルトでも、「モーツァルトって後期ロマン派か!!?」と突っ込みを入れたくなるほどに濃厚でねちっこいヴァイオリンを聞かせてくれました。

そして、バーンスタインという人は直線的でパワフルなニューヨーク時代、濃厚でねちっこいウィーンフィルを中心とした客演の時代と二分されるのですが、こういう録音を聞いていると彼の本性はこの濃厚でねちっこい方だったのではないかと思ってしまいます。

そう考えれば、バーンスタインとグールドという二つの偉大な才能は全くベクトルが違うと言うことになります。

そして、その違いにより敏感に反応したのがエキセントリックなグールドの方だったのでしょう。

バーンスタインとグールドがブラームスのコンチェルトで喧嘩別れをした話はあまりにも有名です。

グールドは異常なまでのスローテンポでブラームスのコンチェルトを演奏して、ついに公演3日目にバーンスタインがぶち切れたことになっているのですが、考えようによってはそれは、「バーンスタインの音楽なんてこんなものだ」というグールドなりの「異議申し立て」、もっとはっきりと言えば「嫌がらせ」みたいなものだったのかも知れません。

グールドの感性からしてみれば我慢できないほどねちっこいバーンスタインの音楽に対して、自らがさらにスローテンポを取ることでそのねちっこさを強調してみせたのかも知れません。

そして、鋭敏なバーンスタインは、その「嫌がらせ」の後ろから「お前の音楽なんてこんなものだろう」というグールドの嘲りのようなものを感じとったはずです。

ただし、このバッハ録音では、明らかにグールドの方に軍配が上がります。

バッハは基本的に対位法の人であり、その対位法としての音楽を見事に描ききっているのはグールドのピアノであり、バーンスタインはもっと抑制的についていればもっと素晴らしい演奏になったはずです。

そして、これがバーンスタインにとっては最初のバッハ録音だったのですが、もしかしたらこの録音での経験が彼をバッハから遠ざけたのかも知れません。

それをコンプレックスと言えば言い過ぎかも知れないのですが、バーンスタインほどの才人であれば、そこにただならぬグールドのバッハの凄さは感じとったはずであり、それがどこかで足枷になった可能性は考えられます。

ですから、この二人がこの先に喧嘩別れをするのは一つの必然であり、それがブラームスのコンチェルトであったのはただの偶然だったと言うことなのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-07-03:コタロー

- グールドはピアニストの鬼才ですね。好き嫌いはともかくとして、とりわけバッハの音楽に対しては、無類の実力を見せつけてくれます。グールドのピアノ演奏の特徴として、左手の雄弁さが挙げられます。もしかして、グールドは左利きだったのではないでしょうか。

これを武器として、バッハの音楽における「対位法」の妙味を明瞭に描き出していきます。

そして、グールドは聴く人の「知的好奇心」を盛んにくすぐってきます。グールド嫌いの人は、まさにそこに拒否反応を示すのではないかと推察します。一方、グールド・フリークの人たちはそこがたまらない魅力なのでしょう。

2022-08-12:アドラー

- 1楽章の終わりから1分半くらい?戻ったところから始まるピアノソロだけの部分、ここはYou tubeで他の現代のピアニストが演奏しているのを見ると、ここに特に気持ちを込めようとしているのがよく分かる部分だと思います。あれだけ込めようとしているのを見ると、込めることが出来る部分の筈だと感じていながら、なかなか込めることが出来ない苦労があるんだろうと思います。プロのピアニストにとって大して技術的な難しさはないと思うのですが。その部分、You tubeで見るグールドは、完全に入り込み、孤独な世界に沈み込んでいて、他を寄せ付けない凄みを感じます。

ここにアップしていただいている演奏はYou tubeの動画ほどではないのが残念ですが、それでも独特の世界を感じさせます。バーンスタインの指揮は粘り気がありますが、この粘り気がないとこのグールドにマッチしないように思えます。いつ聞いても感動させられます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)