Home|シゲティ(Joseph Szigeti)|ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.61[カデンツァ:ヨアヒム]

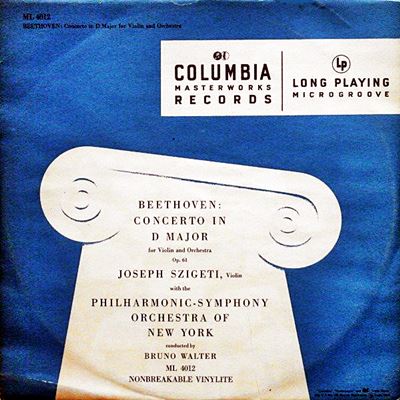

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.61[カデンツァ:ヨアヒム]

(Vn)ヨーゼフ・シゲテ:ブルーノ・ワルター指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1947年4月5日録音

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [1.Allegro ma non troppo]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [2.Larghetto]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [3.Rondo]

忘却の淵からすくい上げられた作品

このバイオリン協奏曲は初演当時、かなり冷たい反応と評価を受けています。

「若干の美しさはあるものの時には前後のつながりが全く断ち切られてしまったり、いくつかの平凡な個所を果てしなく繰り返すだけですぐ飽きてしまう。」

「ベートーベンがこのような曲を書き続けるならば、聴衆は音楽会に来て疲れて帰るだけである。」

全く持って糞味噌なけなされかたです。

こう言うのを読むと、「評論家」というものの本質は何百年たっても変わらないものだと感心させられます。

ただし、こういう批評のためかその後この作品はほとんど忘却されてしまい、演奏会で演奏されることもほとんどありませんでした。その様な忘却の淵からこの作品をすくい上げたのが、当時13才であった天才ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムでした。

1844年のイギリスへの演奏旅行でこの作品を取り上げて大成功をおさめ、それがきっかけとなって多くの人にも認められるようになりました。

この曲は初演以来、40年ほどの間に数回しか演奏されなかったと言われています。そして1844年に13歳のヨアヒムがこの曲を演奏してやっと一般に受け入れられるようになりました。

第一楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ

第二楽章 ラルゲット

第三楽章 ロンド アレグロ

志の高い音楽

ワルターとシゲティという両巨匠の協演です。1947年の録音ですから、この時ワルターは既に71才、シゲティは未だ55才です。両巨匠と言っても明らかに格はワルターの方が上で、技術的な衰えがはっきりと表れてきていたシゲティを実に大らかにバックアップしています。ワルターの「音」の特等は低声部をしっかりと分厚く響かせることで、その土台の上にバランスの良いピラミッド型の響きを積み重ねていきます。シゲティのいささか潤いにかけるヴァイオリンの響きはこのワルターの音に助けられていることは明らかです。

ですから、ヴァイオリンの響きがむき出しになり、さらには第一義的にテクニックが求められるカデンツァのような場面では、どれほどの言葉で言いつくろったとしても残念な結果になっている事は指摘せざるを得ません。しかしながら、そう言う弱点はありながらも(かなり大きな弱点ではありますが^^;)、全体としては聞く人を充分に楽しませるエンターテイメント性を充分に持っていますし、何よりもこの協奏曲が内包している「志の高さ」みたいなもの(何という曖昧でいい加減な物言い^^;)が真っ直ぐに伝わってくる演奏であることも言っておかねばならないでしょう。

おそらく、シゲティという人は「余裕」を持って音楽を演奏するというスタイルとは真逆の世界に住んでいた人のようです。それは、ヘタだったからいつも必死だったというようなレベルの話ではなくて、常にギリギリのところで音楽と向き合って格闘し続けた音楽家だったと言うことです。

そして、そう言う孤独な格闘を続けるシゲティのヴァイオリンを、この上もなく大きな度量でサポートしているのがワルターの指揮棒だと言うことになります。

それにしても、ワルターという人は息長く指揮活動を続けた人であったことに改めて驚かされます。

第1楽章冒頭のオケの響きを聞けば、この年になっても彼がバリバリの現役指揮者であったことに疑いを差し挟む余地はありません。

今となってはあまり話題になることの少ない録音ですが、驚くほどに音質の良いことも含めれば、忘れてはいけない一枚です。

<2020年1月6日追記>

久しぶりに、このシゲティとワルターによる録音を聞き直してみて、すっかり感心させられました。そこで、かつてこの音源をアップした時にどんなコメントをしているのかが気になってチェックしたところ、上のようなことを書いていていささか焦ってしまいました。(^^;

とりわけ、「ヴァイオリンの響きがむき出しになり、さらには第一義的にテクニックが求められるカデンツァのような場面では、どれほどの言葉で言いつくろったとしても残念な結果になっている事は指摘せざるを得ません。」というのは、確かにその通りなのですが、より本質的なことを見落としていたようです。

最も、救いなのは、それでも「常にギリギリのところで音楽と向き合って格闘し続けた音楽家だったと言うことです。」とフォローだけはしていたことです。

ベートーベンの音楽というものは、演奏家に対して常に本気で全力を投入することを要求します。それは、技術的に全力で臨まなければ演奏が困難なほどに難しいというわけではありません。もちろん、例えば後期の弦楽四重奏曲のようにソリストであって音を上げそうになるほど難しい作品もあるのですが、そう言う作品であってもその困難な部分を音符通りに正確に演奏しきったところで未だ不十分なのです。

つまりは、演奏家はベートーベンという巨大な存在と向き合い、そん存在の意味を常に問い続けなければ行けないのであって、高いスキルを持って余裕綽々で弾きこなしたとしても、聞き手にとっては虚しさしか残らないのです。

そう言う意味では、このシゲティの演奏こそは、ベートーベンという存在に限りなく近づこうと身を削るようにチャレンジした演奏なのです。そのギリギリの挑戦が、凡な耳には「カデンツァのような場面では、どれほどの言葉で言いつくろったとしても残念な結果になっている」と聞こえてしまったのです。

ただし、少しばかり言い訳を許してもらえるならば、このコメントを記してからの7年近い歳月の中で私の再生システムは少しは進歩を遂げることが出来たと自負しています。その進歩によって、今までは気づけなかったものが気づけるようになったともいえます。

もちろん、その「進歩」というのは、大金を払って高価な危機に買いかえたという話ではないことは付け加えています。

音楽を再生するものもまた、演奏家と同じような「本気」が求められ、それが少しばかり進歩したと言うことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-06-10:Sammy

- 録音の鮮明さに驚きました。またこの時代のワルターの壮健ぶりが伝わる充実のオーケストラも見事と思います(改めて本当に、晩年と趣がずいぶん違いますね)。シゲティのヴァイオリンのやや不器用な感じながらも独特の真剣な雰囲気もなかなかいいと思いました。

2013-06-11:seymour

- 他の方が書いているように、本当に録音がいいですね。

だからこそ、ヴァイオリンの音の潤いのなさがちょっと残念です。

これは好き好きでしょうが、私には、聴いていてつらい部分がありました。

オーケストラは、堂々としていて、切れもあり、聴きごたえがあります。

2021-05-25:コタロー

- 隠れた名演奏です。これまで私はシゲティのことをいささか敬遠してきましたが、ここではワルターの大らかな伴奏指揮のもと、崇高ともいえるような純粋な演奏を展開しています。少なくとも私にはシゲティの技巧の衰えはさほど気になりませんでした。彼のヴァイオリンを聴いていると、まるで心が洗われる思いです。

何気に選曲して聴いた演奏ですが、思わぬプレゼントを頂いたような素晴らしい気分になることができました。どうもありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)