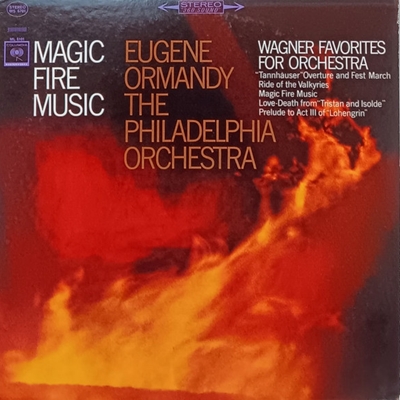

Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|ワーグナー:ローエングリン第3幕への前奏曲(Wagner:Lohengrin Act3 Prelude)

ワーグナー:ローエングリン第3幕への前奏曲(Wagner:Lohengrin Act3 Prelude)

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年12月30日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on December 30, 1959)

Wagner:Lohengrin Act3 Prelude

分かりやすさが陳腐につながらない音楽の力の凄さ

なるほどね。

冒頭の、精妙極まるヴァイオリンの響きはまさに天使の群れ、その中から聖杯を象徴する旋律が姿を現します。それが次第に大きなクライマックスを築くと、音楽は再び天空の彼方に消え去っていくかのように静まり、そして消え去っていきます。

ワーグナーにそう言われてみれば、確かに分かりやすい音楽になっています。

しかし、驚くべきは、そこまでの分かりやすさに徹しながら、音楽は決して陳腐になっていないことです。

それ故に、この音楽はいろいろな映画やドラマでも使われて、その音楽の力でどんなにつまらないシーンでも意味ありげに見えるような力を発揮しています。

しかしながら、考えてみればこの「ローエングリン」という歌劇自体が実に分かりやすくできていて、下手をすればどんでもない「安手のドラマ」になってしまう危険をはらんでいるのです。

何しろ、悪者の奸計にはめられたお姫様がいて、その夢の中に自分を救ってくれる立派な騎士があらわれるのです。そして、驚くなかれ、その夢の中の騎士は白鳥に曳かれた船に乗って姿を現し、その悪者を退治してしまうのです。

このシーンが大好きだったバイエルンの国王フリードリヒ2世はお城の中に池を作り、そこに白鳥の船を浮かべてはその騎士になりきっていたというのは有名な話です。

そして、そのお姫様と騎士は結婚をして幸せがやってくるかに見えたのですが、疑念にとらわれたお姫様は禁じられた問い、その騎士の身元をたずねる問いを発してしまうのです。

やがて、悪者達は最後の攻撃を仕掛けてくるのですが、その騎士はそれらを難なくやっつけてしまうと、お姫様に向かってあなたは禁問の問いを発したと言って、自分は聖杯の騎士ローエングリンであることを明かして去っていくのです。

こう書いてしまうと恥ずかしくなるくらいに安っぽいのドラマではあるのですが、そこに音楽が加わるとそれが一転してロマン主義的営為の白眉とも言うべき音楽に変身してしまうのですから、ワーグナー恐るべしです。

音楽の楽しさと美しさにひたらせてくれる

最近の事ですが、仲間内で「名曲喫茶」のことが話題になりました。話題を提供されたのはかなりの年配の方なのですが、大学時代を京都で過ごされた方で、学生の街と言うことで幾つか有名な「名曲喫茶」があって、京大御用達とか同志社御用達みたいな雰囲気で棲み分けていたそうです。

その方の話によると、京大御用達の店のメインはバッハやベートーベンで、同志社御用達の店ではチャイコフスキーなどが人気があったそうです。

ただし、両者には共通点があって、どちらも雑談をしながら音楽を聞くなどと言うのは御法度で、誰もが無言で姿勢を正して音楽に聴き入ることが当然の約束事だったそうです。

そして、「そうそう、あの雰囲気は今から思えば懐かしいけれど、今から思えばちょっと滑稽ですよね」などと語っていました。

レコードが貴重品で、個人で購うには二の足を踏むような時代にあっては、クラシック音楽に身近にふれる場として「名曲喫茶」は貴重な存在だったようです。

しかし、そう言う名曲喫茶では人生の苦悩を全て引き受けたような佇まいで目を瞑って聞き入る学生が多くいたようで、おそらくはそう言う土壌がこの国におけるクラシック音画の受容のあり方に少なからず影響を与えたことは間違いないようです、

つまりは、クラシック音楽というのは楽しむものではなくて人間の奥深い精神性を高めるためのものだという受容のされ方です。

もちろん、それもまたクラシック音楽が持つ美点の一つであることは否定しませんが、その呪縛から抜け出すのは容易ではなかったようです。

言うまでもなく、クラシック音楽といえどもそれは音楽なのですから、まずは聞いて楽しめるエンターテイメント性が大前提です。

修行のために音楽を聞きに行くわけではないのですから、まずは聞いて楽しいと言うことが必須条件であるはずです。

しかし、どうしても「聞いて楽しい」だけでは音楽に深みがないとか、精神性が足りないなどと言って、そう言うエンターテイメント性を前面に押し出す音楽家は一段も二段も低く評価されてきました。

おそらく、通のクラシック音楽ファンからオーマンディやカラヤンが低く見られてきた背景にはそういう事情があったことは否定出来ません。

しかし、音楽を楽しく、そして美しく聞かせるというのは意外と難しくて、高いスキルが必要だということに人は次第に気づいていきます。

手兵のオケを極限まで鍛え上げることで作りあげたベルリンやフィラデルフィアの響きはそう容易く実現できるような代物ではなかったのです。

そう思えば、私も途中で回心して(?)カラヤンはかなりまとまって紹介したのですが、オーマンディに関してはまだまだ取りこぼしが多いようです。

カラヤンは70年代以降すっかり変わってしまいましたが、オーマンディは最後まで「レガート・カラヤン」のような違和感なしに楽しめる音楽を提供してくれました。

このワーグナーなどは、オーマンディとフィラデルフィア管以外では絶対に聞けないものです。オーマンディが鍛え上げたフィラデルフィア管の凄さを堪能できます。

やはり、とりこぼしている彼の録音はもう少し丁寧に拾っていく必要があるようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)