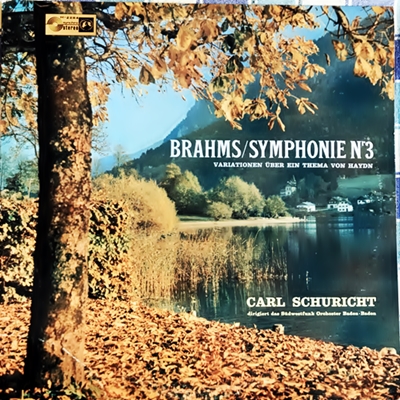

Home|シューリヒト(Carl Schuricht)|ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a(Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a)

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a(Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a)

カール・シューリヒト指揮:南西ドイツ放送交響楽団 1962年9月録音(Carl Schuricht::SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg Recorded on September, 1962)

Brahms:Variations on a Theme_of Haydn, Op56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。

野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題 アンダンテ

- 第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏 コン・モート

- 第4変奏 アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏 ヴィヴァーチェ

- 第6変奏 ヴィヴァーチェ

- 第7変奏 グラツィオーソ

- 第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲 アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

楽器編成にトライアングルが入っていたんだ

正直に言って、この録音を初めて聞いたときは「まあ、こんなものか」という、巨匠シューリヒトに対してはいささか不遜なる思いを抱いてしまいました。ところが、そんな気持ちは聞き進んでいって、最後の大団円を迎えるあたりから「おや?」と思いだし、最後は「何じゃこりゃ!」とすっかり驚かされてしまいました。

しかし、己の愚なる耳を過去の記憶だけでは100%保証できないので、この作品の私にとっての刷り込みであるセル&クリーブランド管の録音を聞き直してみました。

シューリヒトの演奏を聞いて「まあ、こんなものか」と思ったのは当然で、ほとんどの演奏はセルの演奏と較べればいささかモッサリと聞こえるもので、それは必ずしもシューリヒトだけに限った話ではありません。セルのような正攻法でこの作品にチャレンジしてそれを凌ぐというのはかなり難しいことです。いや、もっと正確に言えば肩を並べることでも困難でしょう。

そこで、少なくない指揮者は音色やテンポなを細かく工夫してこの精緻な変奏曲に自分なりのカラーを出そうとするのです。しかし、シューリヒトはそう言う外連は使っていませんし、そのアプローチは正攻法です。セルと較べればいささかのモッサリ感を感じるのは仕方がありません。

クリーブランド管と南西ドイツ放送交響楽団とのクオリティのさも無視できません。

ところがなのです。

この作品が大団円に向かうあたりから変な雑音が混じりはじめます。ありゃりゃとおもったのですが、その雑音は途切れることなく、さらに聞いているとその雑音は音楽の流れに沿って鳴り続けます。

流石にここまでくればいかに愚なる耳でも、それは雑音ではなくてトライアングルが鳴り響いていることには気づきます。

しかしななのです。

ハイドン。ヴァリエーションにかくも派手にトライアングルが鳴り響き続ける演奏って選ったでしょうか、そもそも楽器編成にトライアングルなんて含まれていたでしょうか。

そこで、慌てて調べてみると、何とトライアングルは楽器編成に含まれています。そして、そう言うつもりでセルの録音を聞けば、私のシステムでは最後の最後でトライアングルがかすかになっているのが確認できました。おそらく、普通に聞いていれば間違いなく聞き逃してしまうほどにかすかな一撃です。

しかし、シューリヒトは最後の最後で、そのトライアングルをこれでもか!と言うくらいに華々しく鳴り響かせています。

確かに楽譜にはファイナルでトライアングルが参加してかなりしっかりと活躍しています。シューリヒトは、ブラームスがトライアングルをここで参加させてそれなりに活躍しているのだからそれを表舞台に引きだしてやろうとでも考えたのでしょうか。

ブラームスの意図が奈辺にあったのかは分かりませんが、ほとんどの指揮者このトライアングルの響きは内声部に沈み込ませてオケ全体の響きの中に溶け込ませています。まあ、それが常識というものでしょうか。

なるほど、これはなかなかに面白い確信犯的演奏で、シューリヒトはただの紳士ではないと言うことなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-08-22: ゆげ

- 吉田大明神のこの曲についての文章を読んでから目につく限りの幾多の演奏を聴いてきましたが、ロマンティシズムの何たるかは分かったヨウナ分からんヨウナ

一番のお気に入りはザンデルリンクの最後の演奏会のものです。

生で聴いていたら昇天したでしょう。

トライアングルも活躍します。

2023-08-27:ジェネシス

- 私のシューリヒトのブラームス体験は第2の英デッカ盤でした。ライナーノートに宇野功芳氏のアポロがどーのディオニソスがこーのと言う超激賞文が載っていて、ウィーン.フィルも確かに耽美的に歌っていたと思います。

その後ちょっとゴツ目(シューリヒトにしては)の第3のシュトゥットガルト放響盤、大トリがディスク大賞を獲った第4のバイエルン放響盤が有って全てLPで聴きました。

今回、この演奏を聴いて冒頭からハンス.ロスバウトの手兵の音が鳴っていると感じたら先入観に捉われているんでしょうか?。インテンポで始まると現代音楽(当時の)風のやや無機的な音を出そうとする。

でも流石にシューリヒト、中間にかかって以降はちゃんとブラームスの管弦楽曲の名曲に仕上げていると思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)