Home|コリン・デイヴィス(Colin Davis)|ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a

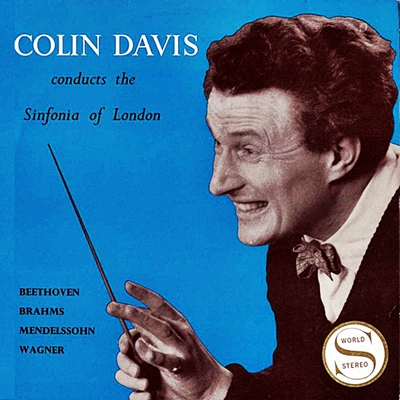

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a

コリン・デイヴィス指揮 シンフォニア・オブ・ロンドン 1960年11月27日~28日録音

Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。

野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題 アンダンテ

- 第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏 コン・モート

- 第4変奏 アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏 ヴィヴァーチェ

- 第6変奏 ヴィヴァーチェ

- 第7変奏 グラツィオーソ

- 第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲 アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

若鮎がピチピチと跳ねているような

コリン・デイヴィスのデビューに至る経緯はすでに紹介したことがあるのですが、少し時もたっていますのでもう一度簡単に紹介しておきます。彼は貧しい家庭に育ったためにピアノを買うことができず、そのために最も値段の安かったクラリネットで音楽の学習を開始しました。そして、ピアノの演奏能力に問題があったために音楽大学では指揮法の履修を断られたという話も、これまた知る人ぞ知る有名なエピソードです。

しかしながら、そう言う境遇にもめげずに、自分たちの仲間内でオケを作って指揮活動を始め、そして、ついにはクレンペラーが病気でキャンセルしたとき(1959年)に、その代役として「ドン・ジョヴァンニ」を指揮して大成功を収めます。

その成功によってメジャー・レーベルからの録音のオファーが来ます。

その録音は全てモーツァルトの作品なのですが、それは「ドン・ジョヴァンニ」(コンサート形式)の成功によって注目されたことを考えれば、商業的にはそうならざるを得なかったのでしょう。

そして、そのモーツァルトの録音は多くの人々から好意を持って受け入れられ、さらに次のステップへと踏み出していくことになります。

おそらく、ここで紹介しているベートーベンの録音は、もしかしたらモーツァルトでの成功に対する「ご褒美」だったのかもしれません。

もちろん、指揮者であればメジャー・レーベルでベートーベンの交響曲を録音するというのは大きなステイタスになるでしょうし、デイヴィスもまたその録音を望んだことでしょう。

率直に言って、この録音はいわゆる「名盤探し」などでは話題になることはないでしょう。

しかし、この録音を聞いてふと私の脳裏を横切ったのは「のだめカンタービレ」で2軍のオーケストラであるSオケと千秋が演奏した交響曲の7番でした。そこには音楽をする喜びが満ちあふれていて、この7番のフィナーレ楽章はすっかり有名になりました。

そして、あまりにも手垢に満ちた表現で恐縮するのですが、このデイヴィスの録音にもそう言う音楽をする喜びがストレートに表れていて、まさに若鮎がピチピチと跳ねているような活きの良さと瑞々しさを感じさせてくれます。

おそらく、ベートーベンにしても構えは小さいかもしれませんが、こういう勢いと喜びに満ちた演奏は若いときでないと二度と実現できないものです。

聞いている、こちらの方までが嬉しくなってくるような素敵なベートーベンです。

そして、それと同じ事が少し前に録音したベートーヴェンの「フィデリオ」 序曲、メンデルスゾーンの「フィンガルの洞窟」、そしてブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」等にも言えます。

本当に、若さというのは、二度と現れない輝きをはなつものです

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)