Home|ビーチャム(Thomas Beecham)|ディーリアス:川辺の夏の夜

ディーリアス:川辺の夏の夜

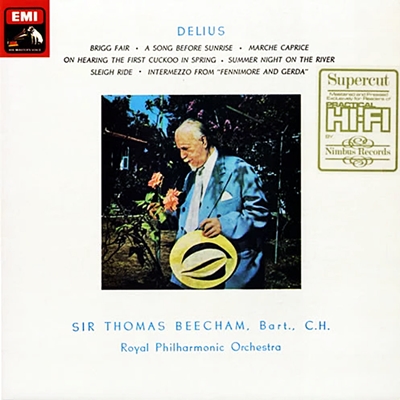

トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年10月31日録音

Delius:Summer Night on the River

田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチする音楽

しかしながら、エルガーへの評価はすでに定まっていますが、ディーリアスに関してはイギリス以外ではいささか微妙です。それは、彼の音楽がいかにもイギリス的であることが理由なのかもしれません。

イギリス人はエルガーの音楽が退屈だと言われればもう少し我慢して聞いてくれれば理解してくれるはずだと説得はしても、ディーリアスが退屈だと言われれば苦笑するしかないと言われたものです。

ところが、そんなイギリス的なディーリアスなのですが、その生涯を眺めてみれば彼はほとんどイギリス以外で活動しているのです。

裕福な商人の息子として生まれたディーリアスは家業を継ぐことを期待されるのですが、そのたびに彼は父親の目を盗んでは仕事をさぼり音楽に没頭します。そして、ついにはアメリはフロリダのプランテーションにおくられるのですが、逆にそこで聞いた黒人音楽が本格的な作曲活動へと向かう情熱を決定的なものにしたのでした。

そして、遂に父親も彼に家業を継がせることを断念し、音楽の道に進むことを容認します。

しかし、その後もディーリアスは活動の拠点をドイツやフランスに据えて、イギリスに腰を落ち着けることはありませんでした。

彼の作品を最初に評価したのはドイツでした。しかし、その音楽はどこまでもイングランドの大地を思わせるような音楽でした。これは考えてみれば実に不思議な話であり、「ドイツの血筋を持ちフランスに居住した人物であるにもかかわらず、『イングランド』という言葉が思い浮かぶ」作曲家だと評されたこともありました。

そして、このイングランド的な音楽が結果としてイギリス人以外にはなかなか受け入れられない原因となっているのですから、不思議と言えば不思議な話です。そして、かんじんのイギリスに於いてこのイングランド的な音楽の価値に初めて気づいたのがビーチャムでした。

そして、その後もバルビローリやサージェントと言うそうそうたるメンバーが彼の音楽を積極的にコンサートで取り上げ、録音も行ってイギリスにおける地位は確固たるものとなりました。

ディーリアスの音楽の特徴を一言で言えば、響きも旋律もどこかふんわりとしてどこか焦点の定まらない雰囲気に包まれていて、有り体に言えばあまり「印象」に残りにくいと言えます。

彼が活躍した時代はバリバリ元気だった頃のバルトークや12音技法を駆使した新ウィーン楽派の音楽なんかが全盛期でしたから、その「印象」の薄さはどうにも心のどこかに引っ掛かる「尖った部分」が欠落した音楽だったとも言えます。

つまりは、ディーリスの音楽と来たら、何とも言えずまったりとした音楽が右から左へ流れていくだけなので、聞いていて気分は悪くないのですが、それは最初から最後まで何事も起こらなかった映画みたいな雰囲気なのです。

しかし、それこそが「イングランド」的なものなのでしょう。

正直言って、若い頃は聞く気もおこらなかったのですが、年を経るにつれてしだいにそう言う音楽にひかれるようになってきている自分に気がつきます。そして、そのまったり感こそが田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチするのでしょうし、同時に兼好法師の隠遁生活に憧れる日本人の古い感覚にもあうのかもしれません。

私も、もう少し彼の作品を積極的に聞いてみようかと思います。

川面の夏の夜

この作品は、ディーリアスが長く暮らしたパリ近郊のグレ・シュール・ロワンの自然の美しさにインスピレーションを得て書かれた作品です。しかし、そのあたりが不思議なのですが、その風景がディーリアスの手にかかるとフランス的でなくイギリス的なものになってしまうのです。

冒頭の静かな響きは朧気であり、それは疑いもなくロワン川に立ち上る夕靄を想起させます。そして、その川面を虫たちが静かに飛びかいます。

ところが、この静かな音楽は木管楽器にとってはとんでもなく高い技巧が要求されるので、ディーリアスの数ある作品の中でも演奏至難な音楽として知られています。

そして、聞き終わったああとに残るのは、とらえどころのない朧気な想いだけなのです。

唯一、ディーリアスと一体化できた指揮者

「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムとディーリアスの関係はそれ以上のものがあります。

ディーリアスの音楽を一番最初に見いだしたのはイギリスではなくてドイツでした。しかし、イギリスにおいて彼の音楽を広く知らしめた功績はビーチャムにこそ帰せられます。彼がディーリアスの音楽に初めて接したのは1907年のことですが、それにすっかり魅了されたビーチャムはその翌年から彼の作品を頻繁に取り上げます。

そして、ディーリアス畢生の大作とも言うべき「人生のミサ」を初めて全曲演奏したのもビーチャムであり、1909年のことでした。

おそらく、この頃から両者は良好な関係を築いていくのですが、おそらくその根っこにはどちらも金持ちの息子という共通点があったことも大きく関わっていたのかもしれません。やがて、ビーチャムは己の音楽感からして不十分だと思う点があれば、ディーリアスの作品を勝手に編曲しはじめます。

いわゆる「ビーチャム版」と呼ばれているのですが、そう言うビーチャムの行為にディーリアスは一切の文句をつけなかったのです。かといって、そう言う行為にディーリアスが無頓着だったのではなくて、逆に他の作曲家よりも自作に手の入れられることを嫌っていたというのですから、この両者の信頼関係の深さは並々ならぬものだったようなのです。

ですから、このビーチャムが最晩年にまとめてステレオ録音した一連の演奏について、何らかの評価を下すことは不可能ですし、おそらく誤りであろうと言うべきでしょう。

それはカヤヌスがシベリウスのオリジンであった以上に、この演奏こそがあらゆるディーリアス演奏の基準点になっているからです。そして、その事をディーリアスもまた決して否定しないでしょう。

ディーリアスの音楽には外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で彼の音楽に彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない。ビーチャム氏の指揮する場合を除き、彼の作品の超一流の演奏に出会うことが滅多にないのは、一部にはこうした理由もあると思われる

まさに最高の讃辞ですが、まさにここで述べられている「ディーリアスの音楽には外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で彼の音楽に彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない」と言うことこそが演奏する方にとっても聞く方にとってももっとも大きな課題となるのでしょう。

そして、そのようなディーリアスに完全に一体となれたのは、おそらくビーチャム以外には存在しなかったと言い切ってもいいでしょう。

まさに彼こそはあらゆる意味において「最後の偉大な変人」だったのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-09-06:アドラー

- 「ディーリアス」って、名前を聞いたことがあるくらいで、曲を聞いたことはありませんでしたが、いいですねえ。ドビュッシーのオーケストラの曲なんかよりも好きです。こちらの方が濃い色の音で、長く聞いたら疲れそうだけど、6,7分という短さが粋ですね。レコード(CD)ジャケットの深い緑も、いいですね。べた褒めですが、気に入りました。この作曲家、あんまり有名ではないですよね。何でかな? こんなにいいのに。

ビーチャムはスコアに手を入れていたんですね。それはあかん。セルもバルトークのあの有名なオーケストラのための協奏曲に勝手に書き換えていた、とユングさんが紹介してくださってますね。あれもあかん。まあ、それが芸術の世界の出来事だ、というのなら仕方ないですけど、この演奏は手を入れてないんですね?よかった。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)