Home|クリュイタンス(Andre Cluytens)|リムスキー=コルサコフ:ロシアの復活祭 序曲 Op.36&熊蜂の飛行

リムスキー=コルサコフ:ロシアの復活祭 序曲 Op.36&熊蜂の飛行

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年9月8日~11日録音

Rimsky-Korsakov:La Grande Paque Russe, Ouverture, Op. 36

Rimsky-Korsakov:The Flight of the_Bumble_Bee

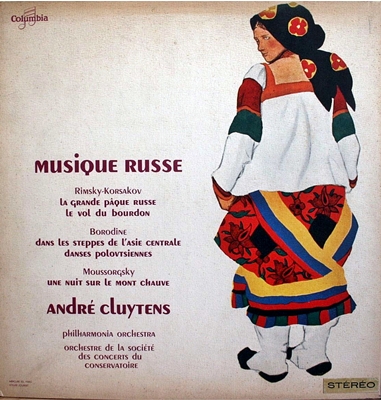

Musique Russe / Cluytens

リムスキー=コルサコフ:ロシアの復活祭 序曲 Op.36

リムスキー=コルサコフが最もやる気に満ちていたと思われるのが、1887年から88年にかけての頃でしょうか。

何故ならば、87年には「スペイン奇想曲」(Op.34)、その翌年には「シェヘラザード」(Op.35)、そして、序曲「ロシアの復活祭」(Op.36)が生み出されているのです。まさに、リムスキー=コルサコフを代表する素晴らしい管弦楽作品が立て続けに生み出された時期なのです。

もっとも、こういう賑やかな管弦楽曲を持ってリムスキー=コルサコフを代表させると、作曲家自身は不本意かもしれませんが、彼の真骨頂が「管弦楽法の大家」にあった事は事実ですから、まあ仕方のないところでしょう。

ただし、代表作と言っても、知名度という点では第1位「シェヘラザード」、第2位「スペイン奇想曲」、そして少し水は開けられながら第3位「ロシアの復活祭」となるでしょうから、認知度はいささか劣ると言わざるを得ません。

ただし、構成としては深い祈りに満ちた序奏部に三部構成が続くという分かりやすい音楽です。

「静」の序奏に続いて、「動(第1部)-静(第2部)-動(第3部)」という三部構成が続きますから、ロシア正教の聖歌に基づいた静かな祈りの部分とお祭りの華やかな雰囲気が交錯する感じです。

また、この作品はかなり規模の大きな楽器編成(木管:フルート 3・オーボエ 2・クラリネット 2・ファゴット 2/金管:ホルン 4・トランペット 2・トロンボーン 3・ューバ 1/弦楽5部/ハープ)なんですが、それ以外にとりわけ多種多様な打楽器が登場します。

打楽器

- ティンパニ

- トライアングル

- スネアドラム

- バスドラム

- シンバル

- グロッケン

- タムタム

この中でも、最後の華麗なお祭り騒ぎの中で鳴り響くグロッケンの響きは非常に魅力的で、何でもないような部分かもしれませんが、コルサコフの腕の冴えを感じます。

リムスキー=コルサコフ:熊蜂の飛行

ソリストが自らのテクニックを誇示するために様々な楽器用に編曲されている作品です。そのために、原曲がいったいドンナ音楽だったのかが忘れ去られようとしています。

実は、この音楽は「サルタン皇帝の物語」という歌劇の中に登場する音楽なのです。この歌劇はプーシキンの民話詩をベースにしたもので、分かりやすい勧善懲悪の物語になっているようなのですが、現在では上演される機会はほとんどないようです。

お話のあらすじは以下の通りです。

サルタン王は自らの妃として3人姉妹の中から一番末の娘を選びます。(やはり女性は若い方がいい^^;・・・?)おさまらないのは姉二人で、お決まりのごとく王に向かってあることないこと吹き込んで、そして、これまたお決まりのごとく、その口車に乗って王は妃と王子を追放してしまいます。

しかし、王子はこれまたお決まりのように、母である妃の深い愛情で立派な若者に成長します。これがクヴィドーン王子です。

やがて、王子はひょんな事から一羽の白鳥を助けます。白鳥は、いつか恩返しすることを約束してその場を飛び立ちます。

夜が明けると妃と王子は不思議な島に流れ着き、さらには島民の願いで二人は島の王となります。気高い精神を持った二人によって島は治まり、平和な日々が流れていきます。

一方、サルタン王の方は3人の船乗りからクヴィドーン王子の事を聞き驚きます。自らの讒言が明らかになることを恐れた二人の姉は必死で自らの嘘を覆い隠そうとするのですが、そこへ白鳥の魔法によって蜂に変身したクヴィドーン王子がやってきて、二人の姉やっつけます。やがて真実を知ったサルタン王は妃と王子を迎えに行くことになり、白鳥もまたクヴィドーン王子の愛によって魔法が解けて美しい王女に戻り、目出度し目出度しの中で幕がおります。

そうなのです、この歌劇の第3幕で主人公の王子が蜂に変身して悪者をやっつける場面がこの「熊蜂の飛行」として有名な音楽です。ですから、「飛行」と言うよりは「ファイト」と言った方がピッタリだと思いますし、音楽の方もそう思って聞くと、結構「コワイ」のです。

「フランス的な粋」にあふれた音楽に仕上がっています

追記ラフマニノフの協奏曲を紹介したときに、「Musique Russe / Cluytens」とういうアルバムについても言及しました。そして、そちらの方は取り上げずに放置していることに気づきました。

この管弦楽曲集について言いたいことは、すでに協奏曲の項で自分としては十分に伝えています。それに、今さら付け加える必要のないので、協奏曲に関する部分を削除して文章を仕立て直すのも面倒ですしその必要も感じませんので、そのままの文章を載せておきます。

使い回しの手抜きとは思わないでいただければ幸いです。

追記終わり

クリュイタンスによるラフマニノフの協奏曲って話題になったことがあるでしょうか。さらに、ガブリエル・タッキーノというピアニストに関してもほとんど名前を聞いたこともなかったので、恥ずかしながら「これ!」と言ったイメージを描くことが出来ませんでした。

ですから、この録音を聞くときの興味も「クリュタンスにしては珍しいレパートリーだな」程度のものだったのですが、聞いてみてびっくり、これは大当たりの素晴らしい演奏と録音でした。

まず、冒頭の音が出た瞬間に感じたのは「軽い!」でした。

だいたい、この出始めというのはピアノにしてもオケにしても出来る限り重々しく開始するものです。ところが、ガブリエル・タッキーノのピアノも、クリュイタンスが指揮するコンセルヴァトワールのオケも、実に肩の力の抜けた響きで開始するのです。

つまりは、ここには「ロシアの憂愁」等というものは全くないのです。ですから、この第2番の協奏曲にその様なものを求める人にとっては甚だ不向きな演奏だと言うことになるのです。

しかしながらこの演奏がいいと思うのは、そう言う「ロシアの憂愁」とは手を切りながらも、アメリカ風の都会的に洗練され漂白されたような演奏とも異なることです。

知的で明晰な演奏であることは言うまでもないのですが、「ロシアの憂愁」というものに含まれている余分な雑味のようなものが取り出されて、実にスタイリッシュな「憂愁」だけが蒸留されたような音楽に仕上がっているのです。

そして、そう言う方向性はソリストと指揮者がきちんと共有しているようで、ピアニストは分厚いオケの響きを突き抜けていくような苦労はほとんど背負っていないので、実に美しい響きで全曲を弾ききっています。調べてみると、ガブリエル・タッキーノというピアニストはプーランクの演奏で有名らしいのですが(わたしは未聴ですが・・・。)、なかなかどうして大したピアニストです。

また、録音の方も、そう言う知的にして明晰、さらには「スタイリッシュな憂愁」を描き出すのに十分な優秀さで貢献しています。おそらく、ステレオ録音初期のものとしてはかなりの優秀盤に数えられるのではないでしょうか。

また、クリュイタンスは、ほぼ同じ時期にコンセルヴァトワールのオケとの共演で「Musique Russe / Cluytens」というアルバムも録音しています。

これは、ボロディン(だったん人の踊り)やリムスキー=コルサコフ(ロシアの復活祭 序曲/熊蜂の飛行)の管弦楽曲を集めたものなのですが、それらにもこの協奏曲で用いた解釈が貫かれていて、重くもなく、漂白もされていない、そしてこういう言い方は実にいい加減で曖昧な表現であることは分かっているのですが、「フランス的な粋」にあふれた音楽に仕上がっています。

さらに、感心したのは、クリュイタンスとコンセルヴァトワールのオケとのとの相性の良さです。

あのオケは実力がありながら、何故か手抜きが出来るならば手抜きをしようといつも考えている様なところがあって、指揮者にとっは実に困った存在なのですが、何故かクリュイタンスが指揮者の時には全力を出し切るのです。

ここでも、知的で明晰に音楽を造形しようというクリュイタンスの意志に全力で応えています。やろうと思えばこれほどのアンサンブルが実現できるのならば、いつも「頑張れよ!」と言いたくなってしまうほどの出来なのです。

実に不思議な話です。

そう言えば、クリュイタンスは「オケというのは練習させすぎてはいけない」みたい事を言ってたような記憶があります。

おそらくは、そう言うスタンスがこのオケには必要なのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)