Home|オッテルロー(Willem van Otterloo)|グリーグ:弦楽のための「2つの悲しき旋律」Op.34

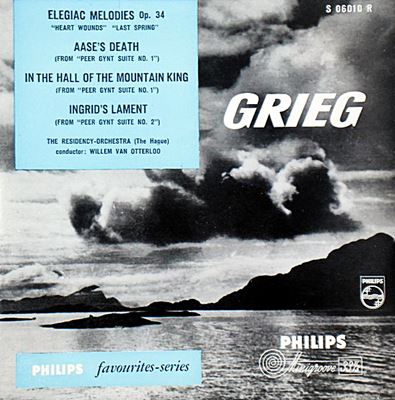

グリーグ:弦楽のための「2つの悲しき旋律」Op.34

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1951年6月4日録音

Grieg:Elegiac Melodies Op. 34 [1.Heart's wounds]

Grieg:Elegiac Melodies Op. 34 [2.Last Spring]

指揮者としての顔見せのための作品だったのでしょうか?

その背景には、その年に彼がベルゲンのオーケストラの指揮者を引き受けたために、その顔見せのための作品を必要としたからでした。

ちなみに、作品33の歌曲はノルウェーの農民詩人ヴィニエの詩に基づいた作品で、それが郷土色豊かな地方の言語で書かれていたことがグリーグを大いに魅了したようなのです。このあたりの事情は外国の人間にはピンとこないのですが、当時のノルウェーの都会で使われていた言語はデンマーク語の強い影響を受けていたらしくて、民族音楽の創作を目指していたグリーグにはその事が我慢ならぬものと感じられたようなのです。

ちなみにこの2曲は以下の作品が原曲となっています。

- 第1曲:作品33の3「傷ついた心」

- 第2曲:作品33の2「春」

グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていたのでしょうか

私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいささか驚かされました。昔の指揮者というのは、「何でも注文があれば振らせていただきます!」という今風の指揮者とは違って、自分の気に入った作品だけにレパートリーを絞る人が多かったのです。それだけに、グリーグの作品をこれだけ録音していたというのは、彼の芸域の広さと言うよりは、グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていた証拠かもしれません。

聞いてみて、面白いのはやはり「ペール・ギュント組曲」です。

何故ならば、その音悪は一般的な「ペール・ギュント組曲」と較べてみればかなり異色だからです。何よりも低声部を分厚く鳴らせたその響きで描かれていく物語は「北欧の物語」と言うよりはまるで「ゲルマンの森」の中で繰り広げられるような雰囲気です。

もっとも、あの有名な「朝の気分」の場面はサハラ砂漠だと言うことですから、何も物語の全てが北欧が展開するわけではないのですが、オッテルローのこの響きで聞かされるとまるでゲルマン神話を聞くような思いになります。

それから、組曲版では省かれてしまうことが多い「ソルヴェイグの歌」のソプラノ独唱もここでは省かれていません。「エルナ・スプーレンバーグ」というソプラノはあまり聞かない名前なのですが、その素朴さを感じさせる歌い回しは悪くはありません。

それと比べると、「ノルウェー舞曲」の方は随分とスッキリとしたひいきで造形されています。

そのあたりも、オッテルローなりの作品解釈に基づいてオケの響きをコントロールしていることが分かります。

ただし、このあたりは「録音」の問題もあるので軽々しくは断定できないのですが、これくらい違いがあれば、やはり作品にあった響きをオッテルローが要求していたことは間違いないでしょう。

「弦楽のための2つの悲しき旋律」はその中間あたりという感じで、真っ当と言えば一番真っ当な響きなのですが、それでも昨今の薄味のオケと較べれば随分と分厚い響きで造形しています。

西洋音楽というものは、あくまでも低声部が基本で、その土台の上に響きが積み重なっていくものだと思うので、わたしなどはこういう響きを聞くと嬉しくなってしまうのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)