Home|ロジンスキー(Artur Rodzinski)|Strauss Waltzes

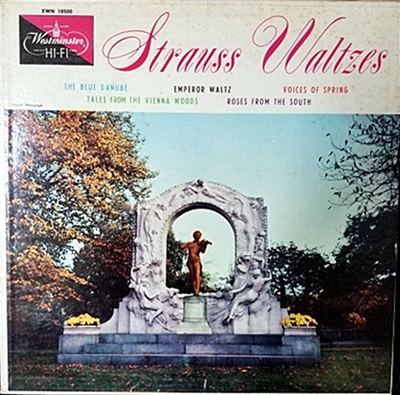

Strauss Waltzes

アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月~5月録音

J_Strauss:The Blue Danube, Op.314

J_Strauss:Emperor Waltz, Op.437

J_Strauss:Voices of Spring, Op.410

J_Strauss:Roses from the South, Op.388

J_Strauss:Tales from the Vienna Woods, Op.325

社交の音楽から芸術作品へ

そして、そんなシュトラウスにこっそりと音楽の勉強が出来るように手助けをしたのが母のアンナだと言われています。

後年、彼が作曲したアンネンポルカはそんな母に対する感謝と愛情の表れでした。

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。

しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

美しき青きドナウ 作品314

よく知られているように、この作品はプロイセンとの戦争に敗れて国民全体ががっくりと落ち込んでいるときに作られました。最初は合唱曲として発表されたのですが、それにつけられていた歌詞がとんでもなく酷いもので、それが足を引っ張ってそれほど評判とはならなかったと伝えられています。

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、結果は何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

皇帝円舞曲 作品437

この作品を聞くと、確かに「皇帝」と言う名にふさわしい堂々たる音楽になっています。そして、それはもはや舞踏会でのダンスのための実用的な音楽という枠をはるかに超えて、完全にコンサート会場において「聞く」ための音楽になっています。

しかしながら、この作品は最初は「Kaiser-Walzer」ではなくて、「Hand in Hand」となっていました。

もともとが、新しくプロイセンの皇帝に即位したヴィルヘルム2世を、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフが表敬訪問するために作曲されたものでした。かつて干戈を交え、緊張関係にある両国の関係を緩和するためにこの表敬訪問はきわめて大きな政治的意味を持ち、そのためにフランツ・ヨーゼフの座右の銘「Viribus Unitis(一致団結)」を意識したものだと言われます。

しかし、最後の最後の土壇場で、出版社が「Hand in Hand」ではなくて「Kaiser-Walzer」の方が相応しいだろうと言うことで、この名前が用いられるようになりました。

確かに冒頭の行進曲風のはじまり方が、この二国間の過去をかすかに思い起こさせてドキッとするのですが、それに続くチェロの美しい独奏によってその一瞬の緊張感は一掃されます。そして、その後に美しくも華やか5つのワルツが連なります。このあたりの手際は実に見事なものです。

そして最後はトランペットのファンファーレで華々しいコーダに突入します。

春の声 作品 作品410

冒頭のメロディーの知名度は「美しき青きドナウ」に肩を並べます。それもそのはずで、この作品はもともと声楽曲として作られたからです。ですから、難しい構成などよりは旋律優位の、美しく分かりやすい音楽になっていて、現在では歌を省いた短縮バージョンの管弦楽版で演奏されるのが一般的です。

有名曲ですから、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでもよく取り上げられるのですが、声楽入りのバージョンで演奏されたのはカラヤンがお気に入りのキャスリーン・バトルを招いたときだけです。ちなみに、ニューイヤーコンサートにゲストを招いたのは後にも先にもこれ一回だけのようですから、もしかしたら「帝王カラヤン」のごり押しだった可能性が大です。カラヤンがニューイヤーコンサートの指揮台に立ったのはこの一回だけなのは不思議だなと思っていたのですが、もしかしたらこの時に「止めとこう」みたいな話になったのかもしれません。

なお、この作品が作られたきっかけは、リストと同席したパーティーで、その家の女主人とリストが即興で演奏したピアノ演奏に対して、シュトラウスがその演奏をもとに即興的にワルツを作って聴かせるみたいな「お遊び」からだと伝えられています。そして、そんなお遊びのやりとりを繰り返しているうちに次第に一つのワルツがまとまってきて、ついにシュトラウスが最後に弾きはじめたのがこの「春の声」だと言われています。

そして、そのワルツには、シュトラウスの新しい恋が芽生えたときであり、さらにその恋が3度目の結婚へと発展しつつあったときでもあるので、その幸福感がこの音楽には満ちあふれることになりました。

南国のバラ 作品388

数あるシュトラウスのワルツの中でも最上の部類に属するワルツでしょう。

きっかけはよく知られているように、自作のオペレッタ「女王陛下のハンカチーフ」をイタリア王ウンベルト1世が大変気に入ったと耳にしたことです。

常に商売気を失わないシュトラウスは、そのオペレッタの中からおいしそうな部分を4つほど選んでメドレー風に編曲した音楽をすぐさま仕立て上げてイタリア国王に献上します。

このあたりの目敏さを見ていると、20世紀に入ってクラシック音楽を押しのけて音楽のチャンピオンにのし上がったポピュラー音楽の源流を見るような思いになります。

ウィーンの森の物語 作品325

疑いもなく、美しき青きドナウと並んで、シュトラウスのワルツを代表する音楽です。

この作品も序奏ー色々なワルツ(この作品では4つのワルツ)?コーダという形をとっているのですが、この作品の特徴は非常に序奏が長く充実していることです。そのために、これはもはやワルツというよりは交響詩と言ってもいいような規模と内容になっています。

さらに、この序奏にはツィターが用いられていて、さらには最後のコーダでもこのツィターが懐かしむように帰ってきて音楽が締めくくられル野が、この上もなく魅力的です。

実際の演奏会ではこのツィター奏者を用意するのが難しいので、これをヴァイオリンの独奏で代用することが多いようなのですが、残念ながらそれではこの作品の魅力が半減します。

それになんと言っても、この作品はウィーンの森の美しさを音楽で描いた愛国的な内容を持っていますから、その中にオーストリアの民族楽器であるツィターを使ったことには大きな意味があります。ボスコフスキーとウィーンフィルによるこの録音ではツィターの名手、アントーン・カラスが登場します。完璧です!!

どこか田舎の匂いを感じさせるワルツではあるのですが、背筋の伸びた上品な音楽になっていま

今年のニュー・イヤーコンサートの指揮者はリッカルド・ムーティでした。すでに、何度もこの舞台に立っているベテランですが、印象に残っているのはおそらくはじめて登場したときのコンサートで、とりわけ「軽騎兵序曲」には感心させられました。あの時の演奏はFM放送で録音して、仕事の行き帰りの車で何度も聞いたものでした。それこそ、鞭がなしなるような演奏で、その時のウィーンフィルは今年みたいにニコニコしながら演奏なんかはしていなかったと思います。おそらくは、鞭を振り回すようなムーティの指揮に追随するのが精一杯だったはずです。

私にとってのムーティの印象といえば、まさに指揮棒を鞭のようにに使うことで、オーケストラという猛獣を飼い慣らす指揮者というものでした。

その事を思えば随分と年をとったものだと痛感しました。

ただし、指揮者もニコニコ、オケもニコニコならば音楽もニコニコとハッピー!!とはならないのがこの世界の辛いところです。

言葉が過ぎるかもしれませんが、指揮者はニコニコとハッピー、オケもニコニコとハッピー、しかし、高いお金を払って聞きに来た人だけがハッピーにはなりきれない事が多いのです。本当はアンハッピーと書きたいのですが、ニューイヤーコンサートみたいにチケットが入手困難な上に、高いお金を払って聞きに来た人はその現実を認めようとはしないでしょうから、控えめに「ハッピーになりきれない」に留めました。

そして、棚の奥の方からごそごそと引き出してきたのが、このロジンスキーのワルツ集です。

1955年の録音ですからかなり古い上に、録音のクオリティもそれほど上等とは言えません。ウェストミンスターは室内楽の録音ではかなり勘所をつかみはじめていた時期だとは思うのですが、管弦楽録音に関しては未だ緒に就いたばかりでしたから、それも仕方のないことでしょう。

そして、このロジンスキーの録音を聞いていて、そうだムーティがはじめてニューイヤーコンサートに登場したときにも、こういうふうに鞭をふるっていたんだと思い出したわけです。

ウィーン風の3拍子はとかく珍重されるのですが、その実態はオケが指揮者の言うことを聞かないで好き勝手に演奏した結果と言うことが多いものです。もちろん、それが好きならば何も言うことはないのですが、聞きようによっては音楽が本来持っている推進力とフォルムが著しく損なわれることにもつながりかねません。

それは、このロジンスキーの録音を聞けばすぐに了解できることです。

そこからは、3拍子は3拍子だろうというロジンスキーの声が聞こえてきそうなのですが、それでも歌うべきところでは微妙に伸び縮みしています。

西洋古典音楽というのは小節の長さが恣意的に伸び縮みすることは絶対に許されませんが、その小節の中においてリズムが伸び縮みすることに関してはある程度の自由度が許容されます。

そのあたりが、小節に当たる単位が自由に伸び縮みしても怪しまない日本の古典音楽との大きな違いです。

ただし、その時に注意しなければいけないのは、オケが自らの癖として持っているリズム感を野放図にさらけ出せば気持ちよく演奏は出来るのでしょうが、その結果は必ずしも好ましいものになるとは限らないと言うことです。

ですから、その様な野放図を引き締めるために指揮者というものが存在しているのですが、その存在の意義が強く印象づけられるのがこのロジンスキーの録音であり、かつてのムーティの指揮だったのです。

もっとも、ニューイヤーコンサートというものは言ってみれば新年の「お祭り」みたいなものですから、何もそんな細かいことには目くじらを立てず、ただ楽しめばいいのかもしれません。あれを「音楽を聞きに行く」と思うから腹立たしさを感じるのであって、「お祭り」に参加したと思えば腹もたたないのでしょう。

ただし、音楽としてシュトラウス達のワルツを楽しむならば、そこには指揮者の存在は不可欠です。

ロイヤルフィルの音色はいささかくすみ気味なのでどこか田舎の匂いを感じさせるワルツではあるのですが、背筋の伸びた上品な音楽になっています。その上品さを実現した功績の大部分は、ロジンスキーが音楽の推進力を損なうことなく強固なフォルムを維持したことが寄与しています。

それから、もう一つ、今年のニューイヤーコンサートとの比較対象になるのが「ウィーンの森の物語」におけるチターの独奏です。ウィーンフィルが演奏をやめた静寂の中で冒頭の装飾音付きの音符を弾きはじめるのは極度の緊張を強いられるでしょうから、そのまま比較するのはアンフェアだと言うことは承知しています。

あのように世界中に衛星中継されるという場面では、どうしても安全運転になるのは仕方ないのでしょう。

それでも、このロジンスキーの録音で聞けるチターの方が音色においても、歌い回しにおいても格段に素晴らしいと言うことは指摘しておかねばなりません。

ただし、この録音でチターを演奏しているのが誰なのかは、あれこれ調べたのですがどうしても分かりませんでした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)