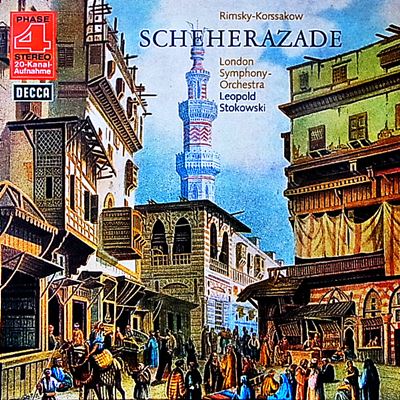

Home|ストコフスキー(Leopold Stokowski)|R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

レオポルド・ストコフスキー指揮 ロンドン交響楽団 (vn)エリック・グリュエンバーグ 1964年9月22日録音

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [1.The Sea and Sinbad's Ship - Largo e maestoso. Allegro non troppo]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [2.The Legend of the Kalendar Prince - Lento. Andantino. Allegro molto. Con moto]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [3.The Young Prince and The Young Princess - Andantino quasi allegretto. Pochissimo piu mosso. Come prima. Pochissimo piu animato]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [4.Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks against a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman - Allegro molto. Vivo. Allegro non troppo maestoso]

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

- 第1楽章 「海とシンドバットの冒険」

- 第2楽章 「カランダール王子の物語」

- 第3楽章 「若き王子と王女」

- 第4楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

良くも悪くも時代を先取りした演奏と録音

録音と演奏が見事なまでに支え合って、ストコフスキーならではの世界を形作っています。コルサコフという人も基本的には「外連味」たっぷりな人でしたし、この「シェエラザード」という作品自体がそう言う「外連味」の塊みたいな作品ですから、これを聞いても決して怒ったりはしないでしょう。

もっとも、「外連味」の「外連」とは「俗受けをねらったいやらしさ。はったり。ごまかし。」という意味があるので、「外連味たっぷり」というのは一般的には褒め言葉にはならないのですが(^^;、ストコフスキーに関しては最上の褒め言葉になります。

しかし、そんな書き方をすると、ストコフスキーという音楽家が「嫌らしいはったりと誤魔化し」で出来ているように読み取れるので、ちょっと困ってしまいます。

でも、よく芸能の世界では「外連味なさ過ぎ」という言葉で批判することもあるので、そのライン上での「外連味」と思ってもらえばいいのかもしれません。

どういうわけか、クラシック音楽というものが「教養」という怪しげな概念の構成パーツの一つになったことで、聞いて面白い作品や演奏は格が落ちるものと思われてきました。

逆に、聞いてちっとも面白くない作品を聞いてこそクラシック音楽の通であって、さらにはその面白くない作品を面白くない演奏で聞いていればまさにパーフェクトだというのです。

さすがに、そう言う「事大主義」は陰は潜めただろうと思っていても、「お前のような奴にはクラシック音楽の深い精神性は分からないのだ!」と言うメールを未だにもらいますから、なかなかしぶといものです。

その文面を読めば、「邪悪」だの「素直」だのという怪しい言葉で飾り立てて「深い精神性」」を語ってくれたりするのですが、そんな他人様の言葉を借りるだけで語れる「精神性」って何なのよと言いたくなります。

しかしながら、凄いですよ。

シベリウスの5番シンフォニーを槍玉に挙げて、「お前は、シベリウスの偉大なシンフォニーを第3楽章でちょん切って公開するとは、芸術を愚弄するにも程がある」というメールをもらったこともありますからね。あまりの凄さに思わず削除してしまったのですが、今から思えば永久保存しておくべきでした。

確か、そう言う文章に続けて「大きく感情が盛り上がってきた第3楽章で突然音楽を中断して放り出すとは許し難い暴挙!今すぐ正しい姿で公開することを要求する!」みたいな文面でした。

最初は何を言いたいのか俄には理解できなかったのですが、きっとこの方のもとには4楽章構成からなる「世界に一つだけのシベリウスの5番」があるのでしょう。

ただし、ここでのストコフスキーはそこまでの大胆な改変はしていません。(当たり前だろう!!)

しかし、もしもストコフスキーにそんな文面を見せることが出来たら、意外とおもしろがって笑ってくれたかもしれませんね。そう思えば、そんな些事に腹をたてている自分が恥ずかしくなります。

ここにあるのはストコフスキーという男の目に映った千夜一夜物語です。

そこに登場するお姫様は見事なまでにグラマラスな妖艶な美女です。

そして、そのお姫様の語る世界は「総天然色(古い!}の波瀾万丈物語」です。

指揮者によっては、こんな辛気くさい話を続けてたら王様に殺されちゃうんじゃない!と言いたくなるようなお姫様もいるのですが、このお姫様のお話は見事としか言いようがありません。

そして、最後に登場するヴァイオリン・ソロが、まるで無事に「千一夜」の物語を語り終えた後に訪れる夜明けの光景のように感動的なのです。

これは明らかに、そう聞こえるようにストコフスキーが意図したものでしょう。

そう思えば、全編を通した波瀾万丈の盛り上がりも、凶悪な王シャリアールに殺されんがための必死の思いから出たものだった事に気づいたりするのです。その必死さがあったからこそ、千一夜の夜明けを思わせるラストシーンが感動的になるのです。

「外連味のない」表現が本当に「何もない」表現だったりすることはよくあります。

しかし。「外連味」を通して一つの「真実」に至っている表現は希有です。

そして、その希有な出来事に貢献しているのはロンドン響の腕利き達とヴァイオリン・ソロを担当したコンサート・マスターのエリック・グリューエンバーグ、そして、彼らの献身を見事にすくい取ったDECCAの録音陣です。

これこそは、数ある「シェエラザード」の中で絶対に聞くべき一枚です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-07-27:ken1945

- フェーズ4録音のLPでスペクタクル演奏を愛聴した。癖はあるがこれこそ歴史に名を留める文化的資産であるといえる。アンセルメ、オーマンディー、ライナー、バーンスタインなど安心して誰にも推薦できる演奏はあるが、本演奏をフェーズ4で一度は聴くべき価値がある。CD化以後の音源はがっかりして正直つまらない。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)