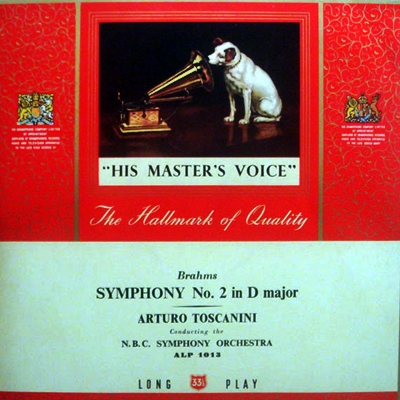

Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|ブラームス:交響曲第2番

ブラームス:交響曲第2番

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年2月11日録音

Brahms:交響曲第2番「第1楽章」

Brahms:交響曲第2番「第2楽章」

Brahms:交響曲第2番「第3楽章」

Brahms:交響曲第2番「第4楽章」

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのはユング君だけでしょうか。

梅は梅なりに、桜は桜なりに・・・

トスカニーニは1952年の9月から10月にかけてRoyal Albert Hallにおいて、フィルハーモニア管とのコンビでブラームスの交響曲チクルスを開催しています。この録音は長くお蔵入りしていたのですが、それを数年前にTestamentがリリースして大きな話題となりました。

そして、手兵のNBC交響楽団とも、このチクルスをはさむようにして51年から52年にかけてCarnegie Hallを使って録音を残しています。

この二つの録音は聞きくらべてみると随分と雰囲気の違う演奏に仕上がっています。

ユング君はどこかで、「トスカニーニは何故かイギリスのオケとは相性がいいようだ」と書いたことがありますが、その感想はここでもあてはまります。トスカニーニはNBC交響楽団に対してはどこまでも厳格な家父長のようにふるまっているのに対して、フィルハーモニア管とはより自由でくつろいだ雰囲気がただよっています。そのため、トスカニーニの特徴であるしなやかな歌は、フィルハーモニア管との方が魅力的です。

ただし、腹立たしいのは昨年の著作権法の一部改定で、隣接著作権の保護期間の起算点が「録音」から「発売」に変わったために、フィルハーモニア管との録音の保護期間が100年近くにも達してしまって、おそらくはユング君が生きている間にはパブリックドメインにならなくなってしまいました。そのために、トスカニーニのブラームスとしては「次善の策」としてNBC交響楽団との録音をアップせざるを得ません。

などと言うことを以前に書いた記憶があります。(^^;

しかし、この手兵であるNBC交響楽団とのスタジオ録音をあらためてじっくりと聞き込んでみると、決して「次善の策」とは言えないことに気づかされます。

トスカニーニにとってブラームスは重要なレパートリーであり、とりわけ1番と4番に関しては高く評価されてきました。それは、オケをキリリと引き締めて、しなやかに歌わせるトスカニーニの方法論がピッタリとツボにはまるからでしょう。それに引き替えて2番などは、もう少しゆったりと穏やかに歌わせてほしいという人が多いわけで、そうなるとトスカニーニの棒ではいささか窮屈にすぎると言うことなのでしょう。その意味では、いささか手綱を緩めてゆったりと歌わせているフィルハーモニア盤の方が好ましく思えても当然です。

しかし、そうは思いつつも、あらためてNBC交響楽団との一枚を聞き込んでみると、強靱でありながらもしなやかさを失わない底光りするような響きでもって、一点の緩みもなく音楽が推進していく中に身を浸してみると、その生理的な魅力は否定できるものではありません。もちろん、それがブラームスの期待した響きなのかといえば疑問もあるでしょうが、こういうのもありかな!と思わせる説得力はあります。

それに対して、3番の方は「ブラームスの英雄交響曲」と言われるぐらいですから、もっと強固に引き締めていいと思うのですが、その期待をかわして、どちらかといえばさらりと演奏しています。とりわけ、有名な第3楽章は一筆書きのような淡彩で描ききるのですが、歌う人、トスカニーニににして珍しい解釈と言えるのかもしれません。

聴きくらべというのは、ともすれば、「どれがベストか?」とか「どちらが優れているのか?」という話になりがちです。もちろん、それはそれでクラシック音楽を聞く楽しみでもあるのですが、時には梅は梅なりに、桜は桜なりに楽しむというのもこれまた懐の広い楽しみかではあります。

言葉をかえれば、そういう楽しみ方ができるほどに、トスカニーニという人は懐が広いと言うことなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)