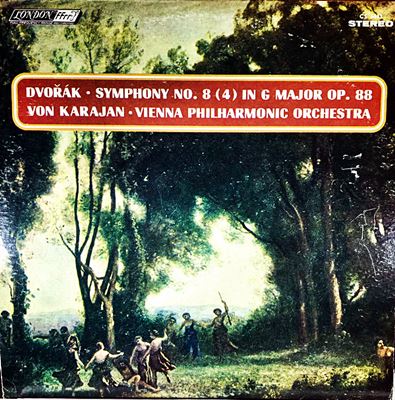

Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年9月29日録音

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [1.Allegro con brio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [2.Adagio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [3.Allegretto grazioso - Molto Vivace]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [4.Allegro ma non troppo]

一度聞けば絶対に忘れないほどの美しいメロディーです

おそらく一度聞けば、絶対に忘れることのできない素晴らしいメロディーです。

私がこのメロディーに初めてであったのは、車を運転しているときでした。

いつものようにNHKのFM放送を聞きながら車を走らせていました。おそらく何かのライヴ録音だったと思います。

第2楽章が終わり、お決まりのように観客席の咳払いやざわめきが少し静まったころを見計らって、第3楽章の冒頭のメロディーが流れはじめました。

その瞬間、ラジオから流れる貧弱な音でしたが耳が釘付けになりました。

それは、今まで聞いたことがない、この上もなく美しくメランコリックなメロディーでした。

その頃は、クラシック音楽などと言うものを聞き始めて間もない頃で、次々と新しい音楽に出会い、その素晴らしさに心を奪われると言う本当に素晴らしい時期でした。

そんな中にあっても、この出会いは格別でした。

実は、車を運転しながら何気なく聞いていたので、流れている音楽の曲名すら意識していなかったのです。

第4楽章が終わり、盛大な拍手が次第にフェイドアウトしていき、その後アナウンサーが「ドヴォルザーク作曲、交響曲第8番」と読み上げてくれて初めて曲名が分かったような次第です。

翌日、すぐにレコード屋さんにとんでいったのですが、田舎の小さなお店ですから、「えぇ、ドヴォルザークって9番じゃなかったですか?」等とあほみたいな事を言われたのが今も記憶に残っています。

クラシック音楽を聴き始めた頃の、幸せな「黄金の時代」の思い出です。

ウィーンフィルの手の中にあるように見せながら、それでも一番肝心なところは握って離さない

指揮者にとってベートーベンの交響曲の録音を任されるというのは一つのステイタスでしょう。それがメジャーレーベルからの依頼であれば尚更ですし、さらに全集としてまとめてもらえるならば、それこそ一流のあかしと言うことになります。そう考えると、50年代、60年代そして70年代と3回の交響曲全集を完成させたカラヤンというのは、やはりただ者ではありません。そして、さらに凄いのは、その3回の全集にはそれぞれの個性がはっきりと刻印されて、それぞれに他にかえがたい個性と魅力を持っていることです。

極めて簡単に言えば、50年代にフィルハーモニア管と完成させた全集はまさに正当派ベートーベンであり、60年代のベルリンフィルとの全集は颯爽とした格好いいカラヤンの姿が刻み込まれています。個人的には、この二つの全集は素晴らしい演奏であったと思います。

そして、70年代に同じくベルリンフィルと完成させた全集はいわゆる「カラヤン美学」に貫かれた演奏でした。

おそらく、アンチ・カラヤンの人が一番嫌ったベートーベン像でしょうが、しかし、それでもそれは今までのものとは違う新しいベートーベン像を提示するという意味では「個性的」な録音であったことは否定できません。

なお、80年代の全集については沈黙を守りましょう。(^^;

そして、この59年にポツンとウィーンフィルと録音した7番の交響曲をそう言う流れの中においてみると面白いものが見えてくるような気がします。

それは、この時期に何故かDecca録音でウィーンフィルとまとまった録音を残しているのですが、そこではあまり自己主張を前面に出すことなく、かなりの部分をウィーンフィルの自主性にゆだねている様な雰囲気が感じられるのです。そして、そう言う自主性にゆだねた結果として表れてくるのがウィーンフィルらしい豊かな弦楽器の響きです。

おそらく、この第7番の第1楽章と第2楽章を聞いていると、演奏しているオケも、指揮しているカラヤンも実に楽しく音楽にひたっているような気がします。そして、その艶やかなウィーンフィルの響きは後の「レガート・カラヤン」を予感させるものがあります。

ところが、音楽というものは不思議なもので、指揮者もオケも楽しく演奏しているから素晴らしい音楽ができるかと言えば、決してそんな事はありません。

それはこの第7番の録音でもはっきりと分かることですが、お互いが気持ちよく演奏しているが故に何処か音楽が緩んできて、それが結果としてベートーベンには必須の強い意志のようなものが希薄になっていくのです。

ただし、カラヤンがただ者ではないのは、音楽がその様な「甘い」ものになっていることを感じとった第3楽章以降は一気にギアを入れ替えるのです。そして、ウィーンフィルらしい艶やかな響きは保持しながら最後のフィナーレに向かってベートーベンらしい強靱な意志が感じとれるクライマックスへと音楽を導いていきます。

そして、そう言うことが世界で一番性悪なオケに対して出来ることがカラヤンの凄いところなのでしょう。

しかし、こういう演奏を聞くとカラヤンがすでに理想として「レガート・カラヤン」を指向していたことが窺えます。そして、この時期のウィーンフィルとの録音は、そのの地に手兵であるベルリンフィルにそう言う美学を植え付けるための一つの指標になったのかもしれません。

そして、そう言うウィーンフィルの自主性にゆだねて、そう言う横へ流麗に流れていく動きに無理をしないで身をゆだねることで上手くいってしまっているのがドヴォルザークの交響曲第8番です。

カラヤンは結構ドヴォルザークの交響曲を録音しているのですが、演奏と録音の両方において、一番上手くいっているのがこのウィーンフィルとの61年録音かもしれません。

確かに、ゆったりとしたテンポで始まる第1楽章はまさにウィーンフィルに身をゆだねているという感じで、かなり大胆なリタルダンドなどもカラヤンの指示と言うよりはウィーンフィルのやりたい放題みたいな感じがします。第2楽章の大らかな歌わせ方も同様です。

そして、何といっても弦楽器群の美しさが「歌う人」であるドヴォルザークの音楽をより華やかなものにしていきます。

そして、面白いのは、一番歌べき第3楽章では逆に早めのテンポですすめていくのですが、それが逆にボヘミアン的な悲しみを引き出しています。ここはおそらくカラヤンのアイデアでしょう。

そして、金管による晴れ晴れとしたファンファーレで始まる終楽章でも、細かい表情をつけるところはつけながらもビシッと締めることで「でも、やっぱり最後はオレの美学によるドヴォルザークなんだからね!」という見得を切ってみせるのです。

つまりは、ウィーンフィルの手の中にあるように見せながら、それでも一番肝心なところは握って離さないしたたかさを見せるのです。

かつては筋金入りの「アンチ・カラヤン」だった私も変われば変わるものだと、自分でも驚いている次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)