Home|ショルティ(Georg Solti)|ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」

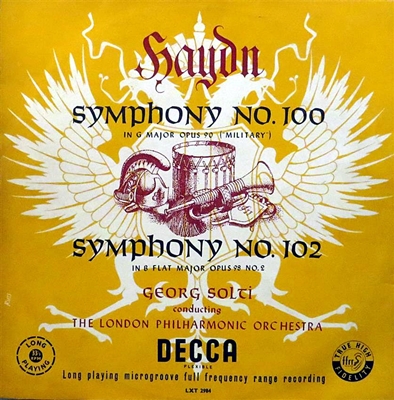

ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年4月録音

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [2.Allegretto]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [3.Menuet (Moderato) - Trio]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [4.Finale (Presto)]

ソナタ形式による完璧な造形はハイドンが書いたもっとも充実した音楽の一つといえます

彼はロンドンにおいてザロモンコンサートなる定期演奏会を開催していた興行主でした。

当時ロンドンでは彼の演奏会とプロフェッショナルコンサートという演奏会が激しい競争状態にありました。

そして、その競争相手であるプロフェッショナルコンサートはエステルハージ候が存命中にもハイドンの招聘を何度も願い出ていました。

しかし、エステルハージ候がその依頼には頑としてイエスと言わなかったために、やむなく別の人物を指揮者として招いて演奏会を行っていたという経緯がありました。

それだけに、ザロモンはエステルハージ候の死を知ると素早く行動を開始し、破格とも言えるギャランティでハイドンを口説き落とします。

そのギャラとは、伝えられるところによると、「新作の交響曲に対してそれぞれ一曲あたり300ポンド、それらの指揮に対して120ポンド」等々だったといわれています。

ハイドンが30年にわたってエステルハージ家に仕えることで貯蓄できたお金は200ポンドだったといわれますから、これはまさに「破格」の提示でした。

このザロモンによる口説き落としによって、1791年、1792年、1794年の3年間にハイドンを指揮者に招いてのザロモン演奏会が行われることになりました。そして、ハイドンもその演奏会のために93番から104番に至る多くの名作、いわゆる「ザロモンセット」とよばれる交響曲を生み出したわけですから、私たちはザロモンに対してどれほどの感謝を捧げたとして捧げすぎるということはありません。

この「軍隊」とあだ名のついた交響曲は、おそらくは、94番「驚愕」と並んで、もっともポピュラリティーの高い作品でしょう。

この作品は2回目のロンドン訪問に当たる1794年に作曲され演奏されました。この94年の演奏会は、かつてのような社会現象ともいうべき熱狂的な騒ぎは巻き起こさなかったようですが、演奏会そのものは好意的に迎え入れられ大きな成功を収めることが出来ました。

全編、実に魅力的なメロディにあふれていますし、この作品のニックネームのもとになった第2楽章のコーダも実に粋です。ザロモンによるコンサートでもすでにこの作品は「軍隊交響曲」と予告されていましたから、あの軍隊信号はこの作品の象徴みたいなものです。

しかし、この作品の最大に聞き所は言うまでもなく最終楽章です。ソナタ形式による完璧な造形は104番のロンドンシンフォニーと並んでハイドンが書いたもっとも充実した音楽の一つといえます。

最近のピリオド演奏を連想させるような引き締まったハイドン

1954年の4月にショルティはモーツァルトとハイドンを集中的に録音している事は先にふれたのですが、振り返ってみれば彼の初期録音に於いてハイドンの交響曲は大きな位置を占めていたことが分かります。繰り返しになるのですが、1949年8月に録音されたハイドンの「太鼓連打」がショルティにとっては実質的なデビューでした。

そして、51年11月には102番のシンフォニーを、54年4月には100番「軍隊」を録音しているのです。

さらに、この3曲に関しては80年代にシカゴ響を使って再録音しています。

おそらく、ハイドンの交響曲を録音しようと提案したのはDeccaの側、もっと具体的に言えばカルショーの提案だったはずです。しかし、それはカルショーの側から一方的に押しつけたのではなく、それぞれが希望と要望を出し合う中で録音する作品を決めていったことがうかがわれます。

何故ならば、ショルティにとって全く意に沿わない作品を押しつけられていたのであれば、それと同じ作品を功成ってからのシカゴ時代に再録音などはしないからです。それはハイドンだけでなく、彼の初期録音のもう一つの柱とも言うべきバルトークやコダーイの作品についても言えます。

有り体に言って、それほど売れるとも思えないコダーイの管弦楽作品を最晩年になってからウィーンフィルを使って彼は再録音をしているのです。

そう言うことを考えれば、音楽をする人であるショルティと、それをプロデュースする人であるカルショーの関係は非常に好ましいものだったことが推察されます。

ハイドンの交響曲というのは、指揮者にとってもオーケストラにとっても恐い作品であることはよく知られています。

ハイドンという人はとびきりに腕のいい音楽職人であり、その技の全てを注ぎ込んで書かれたのが最晩年のザロモン・セットとも呼ばれる交響曲群でした。

当然の事ながら、楽譜を丁寧になぞるだけではどうにもならず、況や気合いと根性で頑張れば何とかなるという代物であるはずもないのです。

しかし、それだけに指揮者にとっては腕の見せ所であり、それほど売れるとも思えない作品であるにもかかわらず、巨匠と呼ばれた多くの指揮者が熱心に取り上げています。

大雑把なまとめになるかもしれませんが、そのアプローチは4つに分かれると言えそうです。

一つは、ピリオド演奏という言葉で括れるアプローチです。

その対極にあるのが、クレンペラーに代表されるような、ベートーベンの交響曲かと思うような重量感のある構築物として仕上げるタイプです。

そして、3番目がビーチャムのように、ハイドン作品に内包されたウィットやユーモアみたいなものに焦点を当てて小粋に仕上げるスタイルです。

最後に、これが最も多いと思われるのですが、職人技の結晶とも言うべき工芸品として仕上げていくセルやライナーのようなスタイルです。

もちろん、現実はさらに複雑であり、安易な図式化は大切なディテールを見落としてしまう恐れはあるのですが、取りあえずの足場としては有効かと思われます。

そして、その足場に寄りかかるならば、ショルティのアプローチは明らかに工芸品として仕上げていくスタイルだと言えます。しかし、そのスタイルはセルの地点を通りこして最近のピリオド演奏に通じていくような部分があることに気づかされます。

もちろん、50年代の録音なのですから、演奏しているのは全てロンドンフィルという通常のオーケストラです。さらに言えば、最近よく見かけるモダンオケとは言ってもピリオド演奏の影響を受けて編成を刈り込んだ様なものでもありません。

しかし、そう言う通常編成のオケをショルティの指揮棒はキリリと引き締めて、さらには強めのアクセントをつけて一切の曖昧さも為しに造形していきます。

うーん、モーツァルトのところで「ショルティの初期の交響曲録音などと言うものは殆ど話題にもならないし、その事に問題があるとは思わないのですが」と書いたのですが、こうして改めて聞き直してみるとハイドン演奏に関しては忘れてはいけないような気がしてきました。

そして、カルショーがこういうハイドン演奏に対して「ハイドンにはふさわしくないものだったかもしれないが」としているのは、やはり時代の制約があったと言わざるを得ないのかもしれません。今から振り返れば、彼の立ち位置もまた古い時代に片足くらいは乗っかっていたのです。

ただし、昨今のピリオド演奏と決定的に異なるのは、ここぞというところでエネルギーが爆発することです。

そして、もう一つ特筆すべき事は、どの作品の緩徐楽章に於いてもオケが安易な歌に流れることを戒めて、時にはその抑えた感情の裏から凄みを感じることです。

やはり、これは忘れてはいけない録音だったようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-01-16:さとる

- このハイドンシリーズはあの宇野功芳が推薦してましたね♪

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)