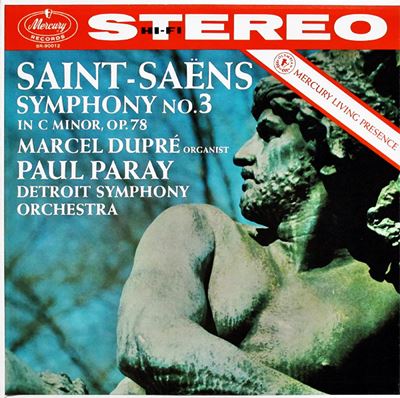

Home|パレー(Paul Paray)|サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

ポール・パレー指揮 (Org)マルセル・デュプレ デトロイト交響楽団 1957年10月12日録音

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [1-1.Adagio - Allegro moderato ]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [1-2.Poco adagio]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [2-1.Allegro moderato - Presto - Allegro moderato]

Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 Symphonie avec orgue [2-2.Maestoso - Allegro]

虚仮威しか壮麗なスペクタルか?

交響曲にオルガンを追加したのはサン=サーンスが初めてではありません。しかし、過去の作品はオルガンを通奏低音のように扱うものであって、この作品のように「独奏楽器」として華々しく活躍して場を盛り上げるものではありませんでした。それだけに、このフィナーレでの盛り上がりは今まで耳にしたことがないほどの「驚きとヨロコビ」を聴衆にもたらしたと思われるのですが、初演の時に絶賛の嵐が巻き起こったという記述は残念ながら見あたりません。

これは全くの想像ですが、当時のイギリスの聴衆(ちなみに、この作品はイギリスのフィルハーモニー協会の委嘱で作曲され、初演もイギリスで行われました)は、おそらく「凄いなー!!」と思いつつ、その「凄いなー」という感情を素直に表現するには「ちょっと気恥ずかしいなー」との警戒感を捨てきれずに、表面的にはそこそこの敬意を表して家路をたどったのではないでしょうか。

まあ、全くの妄想の域を出ませんが(^^;。

しかし、その辺の微妙な雰囲気というのは今もってこの作品にはつきまとっているように見えます。

よく言われることですが、この作品は循環形式による交響曲としてはフランクの作品と並び称されるだけの高い完成度を誇っています。第1部の最後でオルガンが初めて登場するときは、意外にもピアノで静かに静かに登場します。決して効果だけを狙った下品な作品ではないのですが、しかし、「クラシック音楽の王道としての交響曲」という「観点」から眺められると、どこか物足りなさと「気恥ずかしさ」みたいなものを感じてしまうのです。ですから、コアなクラシック音楽ファンにとって「サン=サーンスのオルガン付きが好きだ!」と宣言するのは、「チャイコフスキーの交響曲が好きだ」と宣言するよりも何倍も勇気がいるのです。

これもまた、全くの私見ですが、ハイドン、ベートーベン、ブラームスと引き継がれてきた交響曲の系譜が行き詰まりを見せたときに、道は大きく二つに分かれたように見えます。一つは、ひたすら論理を内包した響きとして凝縮していき、他方はあらゆるものを飲み込んだ響きとして膨張していきました。前者はシベリウスの7番や新ウィーン楽派へと流れ着き、後者はマーラーへと流れ着いたように見えます。

その様に眺めてみると、このオルガン付きは膨張していく系譜のランドマークとも言うべき作品と位置づけられるのかもしれません。

おそらく、前者の道を歩んだものにとってこの作品は全くの虚仮威しとしか言いようがないでしょうが、後者の道をたどったものにとっては壮麗なスペクタルと映ずることでしょう。ただ、すでにグロテスクなまでに膨張したマーラーの世界を知ったもににとって、この作品はあまりにも「上品すぎる」のが中途半端な評価にとどまる原因になっているといえば、あまりにも逆説的にすぎるでしょうか?

もしも、この最終楽章に声楽を加えてもっと派手に盛り上げていれば、保守的で手堅いだけの作曲家、なんて言われなかったと思うのですが、そこまでの下品さに身をやつすには彼のフランス的知性が許さなかったと言うことでしょう。

スタンダードにはなれない偉大さ

ポール・パレーの生年は1886年で、没年は1979年ですから、その生涯はストコフスキー(1882年~1977年)、クレンペラー(1885年~1973年)、ボールト(1889年~1983年)達とほぼ重なります。しかし、彼らと較べてみるとパレーという名前は随分古い時代の人のような気がします。

その最大の理由は、パレーの録音のキャリアが1952年から1963年までのデトロイト時代に集中していて、そこを退いてからは悠々自適の客演活動が中心で、録音活動をほとんど行っていなかったからです。

極東の島国に住まうものにとって、西洋の指揮者の活動等というものは録音を通してのみ垣間見るだけですから、録音活動が途絶えてしまえば「死んだ」も同然です。結果として、彼は60年代の初めに「死んだ」も同然と言うことで、私などは感覚的にはライナー(1888年~1963年)なんかと同じようなとらえ方をしていました。

ただし、ライナーとパレーは生年はほぼ一緒ですから、ライナーの75歳というのは指揮者稼業の中では「早死に」に分類されるのです。

さらに言えばパレーと同じ年のフルトヴェングラー(1886年~1954年)なんてのは、この稼業としては残念無念と言わざるを得ないほどの「早死に」だったわけです。言葉をかえれば、彼は「下り」の時代の芸を残さなかったともいえます。

そして、こういうビッグ・ネームの中にパレーの名前を置いてみると、彼の芸風のオリジナリティが浮かび上がってきます。

言うまでもないことですが、彼に最も近しいのはライナーですが、よく聞いてみると、何か本質的な部分で少し違うような気がします。その「違う」部分こそがパレーのオリジナリティです。

逆に、最も遠くにいるのはフルトヴェングラーです。

ところが、この二人には思わぬところで共通点が存在します。

パレーという人は基本的には「作曲家」でした。

フルトヴェングラーもまた「作曲家」でした。

そして、作曲家としての立ち位置がともに20世紀においては時代遅れ(^^;と言われるようなスタイルであったことが共通しています。

にもかかわらず、指揮者としては真逆と言っていいほどにスタンスが異なるというのは面白い話です。

ただ、21世紀に入って、今さらフルトヴェングラーの作品を録音しようという人はほとんどいないのに対して、パレーの作品は時々録音されているようです。さらには、聞くところによると、彼の作品に惚れ込んでレーベルまで起ち上げて録音する人もいるようです。

もちろん、そんな事で両者の優劣などは論じられるはずもないのですが、それでも、作曲家としてはパレーの方がより本職に近かったことは間違いないようです。

プロの作曲家であれば、言いたいこと、表現したいことは全て楽譜に詰め込んだという思いがあるはずです。

ですから、かなり思い切った言い方をしてしまえば、作曲家が指揮者(演奏家)に求めるものは、その楽譜を大切にして、それを「いかに」表現するかに力を傾注してくれることです。

間違っても、その楽譜を深読みして、そこに「何が」表現されているかを詮索し、その詮索をもとにしてもう一度「今まさに作品が生まれたか」かのように演奏するなどというのはお節介以外の何ものでもないはずです。

ですから、指揮者パレーは、そう言う作曲家パレーの願いに対して常に忠実でした。それを世の人は「ザッハリヒカイト」というイデオロギーで一括りにするのですが、パレーの演奏を聴いていると、そんな「イデオロギー」で括れるようなものではなく、そう言う作曲家の切なる願いから発した演奏だったような気がします。

確かに「楽譜」というものは不完全なもので、作曲家の思いを完璧に盛り込むにはあまりにもアバウトな存在です。しかし、そうであっても、作曲家として可能な限り「音符」という形で己の思いを書き込んだ以上は、演奏する側がそこに何かを忖度して「余分な何か」を付け足すというのは余計なお世話だったはずです。

そして、指揮者パレーが他の作曲家の作品を演奏するときも、その方法論に忠実であったと言うことです。

それと比べれば、フルトヴェングラーという人は、どんな楽譜を前にしても、それを「いかに」表現すべきかを考える前に、そこに「何が」表現されているのかを考えなければ気が済まない人でした。

そう言う意味では、作曲家としてのフルトヴェングラーはどこかプロになりきれない甘さがあったのかもしれません。

ただし、古今東西、どうしたわけか作曲家が自作を指揮すると「面白くない」というのが通り相場です。それは、リヒャルト・シュトラウスやストラヴィンスキーの録音を聞き直してみれば誰もが納得するはずです。

ただ、面白いのは、彼らは何時、何処で演奏しても全くぶれることなく同じような演奏になっていました。

それは、いつも「何が」表現されているかを考え続け、その「何か」を表現するために毎回音楽の形が変わり続けたフルトヴェングラーのスタイルとは正反対です。

時は流れて、今やフルトヴェングラーのように、表現すべき「何か」をいつも考え続けるような指揮者はほぼ絶滅してしまいました。

そして、原典尊重を錦の御旗に、楽譜を「いかに」表現するかに力を尽くす指揮者がこの世界を支配してしまいました。

しかし、そう言う原典尊重の演奏とパレーの演奏を較べてみると、先に述べたように、それもまたどこか違うような気がするのです。

一言で言えば、作曲家の手になる演奏というのは驚くほどに愛想がなさ過ぎるのです。

それと比べれば、プロの指揮者による演奏は原典尊重と言いながら聞き手に対するサービス精神が溢れているのです。つまりは、口では原典尊重と言いながらも、どこか「受けたい」という助平根性が見え隠れし、聞かせどころと「思う」ところがくれば「響きを磨いたり」、「必要以上に盛りあげたり」してサービスしてしまうのです。

作曲家というのは、どんなにかわいい自作であっても、その手のサービス精神は希薄を通り越して皆無と言っていいほどまでに無愛想です。

そして、指揮者としてのパレーの演奏を聴いてみると、作曲家の手になる演奏のように、そう言う助平根性みたいなものが驚くほどに希薄なのです。

とりわけ、Wilma Cozartによるワンポイント録音ですくい取られたがゆえに、その突っ張り方がひときわ鮮やかに浮かび上がってきます。

彼は常に、「余計なことはするな!」という作曲家の願いに驚くほどに忠実なように聞こえるのです。

しかし、その突っ切ったスタンスによって、フルトヴェングラー的なものとは真逆の位置で、怖ろしいまでのパワーに満ちた音楽が存在出来ることを証明して見せました。

フルトヴェングラーの演奏は偉大であるがゆえにスタンダードには不似合いでした。

同じように、パレーの演奏もまたスタンダードにはなれない偉大さが満ちています。

<サン=サーンス:交響曲第3番 ハ短調 「オルガン付き」>

パレーにとっての「オルガン付き」は名刺代わりみたいな作品です。それだけに、ショーソンの交響曲でふれたのと同じ事が、よりいっそう際だった形で現れています。独襖系のシンフォニーではあれほど強めのアタックと快足テンポで攻撃的に攻めたのに対して、フランス系の音楽では実にゆったりと美しく音楽をならしています。

とりわけ第1楽章では、これが本当にパレーなの?と言いたくなるほどのゆったりとした音楽作りです。さすがに第2楽章にはいると少しは攻撃的な側面がちらりと顔を出すのですが、それでもテンポ設定は実に真っ当で、この上もなく堂々とした音楽に仕上がっています。

こうなると、勘ぐりが過ぎるかもしれませんが、独襖系の交響曲なんてのはご本尊の有り難いベールをはいでしまえば「こんな音楽なんですよ」と、品の悪いストリップショーをやっていたのではないかと思ってしまうほどです。

それに対して、フランス系の交響曲に対して優美であったり、豪華であったりする衣装をまとわせていると言うことです。

もちろん、そんな事はないでしょうが、しかし、ちらりとでもそんな妄想がよぎるほどに「扱い」が違います。

それから、最後にどうしてもふれておかなければいけないのが、録音の素晴らしさです。1957年10月とクレジットされていますから、まさにステレオ録音の黎明です。にもかかわらず、この切れば血が出そうなほどの生々しさはどうでしょう。昨今は、DSDで「5.6MHz」だの「11.2MHz」だのと言っていても、実際の音を聞いてみればみんな「ヘタレ」です。これほどまでに骨太で腰の据わった、それでいながら一つ一つの楽器の音を生々しくとらえているような録音はありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2016-10-10:Sammy

- 明瞭で硬質の音で抑制的かつくっきり構築しつつ、さりげない丁寧な表情付けによって、気品あふれる美しい音楽に仕上げていく優れた名演奏だと思います。多分それほどすぐれた作品ではないのではないか、と時に思うこの曲ですが、このプロフェッショナルな献身に満ちた見事な演奏で聞くと、とても立派な音楽と感じられ、爽やかな印象が残ります。

2021-07-11:りんごちゃん

- 今回は管理人さんのまねをいたしまして、この曲に対する印象を共通項として用意し、個別演奏の印象はそれとは別に書いてみました

すべての感想に同じ文章を連ねるのもなんですので、わたしにとっての基準であるパレーのところに曲への印象+個別感想を書き込み、他の演奏すなわちクリュイタンス・オッテルロー・トスカニーニ・オーマンディ・ミュンシュのところでは個別演奏の感想のみを述べさせていただこうと思います

管理人さん、いいですよね?

サン=サーンスは歴史上最初の映画音楽を作った人らしいですが、このエピソードが象徴的と感じる人は多いと思います

現代のわたしたちの多くが共有している感覚から見たとき、彼の音楽を一言で言うなら「映画音楽」でしょう

わたしは、オルガン付きの第四楽章冒頭(じゃないのですがそう呼んでおきます)を初めて聴いたとき、驚くというよりは大笑いしてしまったくらいです

彼は「この曲には私が注ぎ込める全てを注ぎ込んだ」と述べているらしいですが、なまじいっぱい持ってる人が持てるものを片っ端から盛り込みすぎているところが、かえって際物のように見えてしまうところはどうやらあるようです

管理人さんが書かれていることから少し引用いたしますが

「「クラシック音楽の王道としての交響曲」という「観点」から眺められると、どこか物足りなさと「気恥ずかしさ」みたいなものを感じてしまうのです。」

というのがなかなか絶妙なところをついていると思うのです

サン=サーンスの音楽を聞きますと、徹頭徹尾「深遠さ」などというものを求めた形跡は感じられないのですが、それ故に、「深遠な」音楽こそ価値があるという価値観がその基準として幅を利かせている時代には、彼の音楽には価値ある音楽となるために必要不可欠なものが欠けているように見えてしまい、価値が薄いものとみなされてしまうのは当然なのでして、そのような状況で彼の音楽が素晴らしいというのは裸の王様に裸だというのと同じくらいの勇気が必要となるのです

彼の音楽に感じる物足りなさは「深遠な」音楽こそ価値があるという価値観を共有しているからこそ生まれるものであり、その「驚きとヨロコビ」を認めた自分がその価値観からは音楽をわかっていないも同然と判定されることになってしまうので、裸の王様に裸だという勇気を持てないつまりは音楽を「わかっていない」と自認する勇気を持てないわたしたちは、その自分の感じた「驚きとヨロコビ」を「気恥ずかしさ」をもってそっとしまい込むことになってしまうのです

人間は自分の目に映っているものよりも、自分の価値観を擁護することを優先してしまう生き物なんですね

わたしが仮に使用した「深遠な」という表現が適切でないとお感じの方は適宜差し替えて読んでいただければと思います

ロマン・ロランがサン=サーンスを「古典的フランス精神のただ一人の代表者」と評したらしきところからもわかるように、フランス人の間ではサン=サーンスの求めた音楽はその価値観の中に一応共有されているのでして、だからこそフランス人の演奏家はサン=サーンスをこれだけ見事に演奏できるのでしょう

逆にいいますと、フランス人以外でサン=サーンスの魅力を引き出せる演奏家はあまりいないのではないかと思うのですが、それは単にフランス以外の地域ではこの音楽の価値に当たるものがほぼ共有されていないということを意味するのでしょうね

サン=サーンスは明るく美しく晴れやかで華やかな音楽を作る人で、その特徴は多分生涯かわっていないのでしょう

明るく美しく晴れやかで華やかに演奏するというだけでしたら、別にフランス人じゃなくてもできるんですけどね

わたしの贔屓を述べる必要はあまりないように思うのですが、わたしがサン=サーンスを手に取る回数は少なくとも同時代の他の作曲家よりは多いことは間違いありません

またわたしがサン=サーンスのオルガン付きをベートーヴェンの第九より好ましく感じていることはどうやら間違いないようです

わたしもサン=サーンスを「映画音楽」だと思っているのですから、わたしはきっと相当な天の邪鬼なのでしょう

そういえば近頃こちらにオーマンディのヨハン・シュトラウスがいくつか上がっておりましたが、ヨハン・シュトラウスなどは現在では「ポピュラー音楽」に分類されるのでしょう

その一方で、誰もが一度聞いただけでこの音楽の魅力を理解できるのですから、明らかにこの人は天才でしょう

これなども「深遠な」音楽こそ価値があるという価値観がその基準として幅を利かせているからこそそのような評価になるだけなのでして、サン=サーンスも実は「映画音楽」のままで十分偉大だったりするのかもしれないですね

パレーの演奏はわたしにとって一つの基準であるといってよいでしょう

最初にこれを聞いてから、他の演奏を落とす必要を全く感じないくらい、これに何かを付け加える必要を感じません

あえていうなら、弾けてほしいところで力をセーブしてしまっているところがあり、馬鹿になれていないところが物足りないくらいでしょうか

これで、調和の取れたコントロールされた馬鹿が弾けた演奏になっていれば、奇跡的名演になっていたかもしれないと思うのですが、そのようなものはただの妄想ですね

録音の品質も含め、わたしにとってはこれが第一選択肢であることは変わらなさそうです

言葉を変えれば、こういうのがわたしの趣味なのかもしれませんね

残響少なめの室内楽のような録音なので細部への見通しは大変良く、たぶん理知的な聞き方をする人向きで、官能的な聞き方を好む人はオーマンディやミュンシュなんかのほうが楽しいと感じるかもしれません

説明不要だと思いますが、理知的ってのはここではこんなことしてるんだってのに注意を向けるような聞き方で、官能的ってのは音の流れに身を委ねていい湯だなする聞き方のことですね

残響少なめでもみずみずしさに欠けるということがないので、むしろ音空間の隅々に至るまで鮮明に塗り分けられた細密画を楽しめるという意味で、わたしはこの録音は官能的にもとても魅力的に感じるのですよね

この説明自体がすでに理知的な聞き方だと言われそうですが

音空間の塗りの美しさという点だけで申しますと、絵の具の鮮やかさだけはミュンシュに全く及びませんが、それ以外のすべての点でこの録音に並ぶものはないように思います

そういえばこの演奏について何も説明しなかったような気がするのですが気のせいでしょう

一音たりともゆるがせにせずそれでいて造形が崩れることがなく、全体を眺めるのも細部に注目するのも自由自在なので、素晴らしい彫刻を近づいたり離れたりしていろんな向きから眺めて楽しんでいるかのような気分になれる演奏だと思います

2021-08-07:りんごちゃん

- 今週はわたしは音楽を聴き込むような時間がとれませんでしたので、一つだけ気づいたことを簡単に述べたいと思います

わたしはサン=サーンスのオルガン付きにつきまして、その曲に対する印象をパレーのところに書き込みましたので、その続きということでこちらに書き込むことにいたします

わたしはこちらに上がっておりますオーマンディの「オーケストラの休日」を続けて聞いておりました

管理人さんも仰っておられるように、このアルバムは「フィラデルフィア・サウンドのショーケース」といってよいものだとわたしも思います

これらの曲を演奏する前に、例えば打楽器が前に出てきてご挨拶をして観客に名刺を渡し、自己紹介代わりにその楽器の魅力が十分に堪能できる曲を演奏してゆくのです

打楽器・金管・木管・弦がそれぞれ自己紹介をしつつ自分たちの響きを紹介することで、全体としてこのアルバムはフィラデルフィアのオーケストラとはこういうものですよというご挨拶になっているわけですね

わたしはこれを聞いておりまして、ふとサン=サーンスがオルガン付きでしたかったことはこれなのではないかという気がしてまいりました

サン=サーンスは「この曲には私が注ぎ込める全てを注ぎ込んだ」と述べているらしいですが、「私が注ぎ込める全てを注ぎ込んだ」という言葉は「わたしはここで持てる力を全力で出し切った」=「この曲はわたしの最高傑作である」という意味ではなく、「わたしはこの曲でオーケストラ音楽として描くことができるあらゆるシーンを描くことを試みた」という意味にとるべきなのではないかと思ったのです

この曲はサン=サーンスがその時点で描くことができるオーケストラ音楽のあらゆるシーンを含み、オーケストラの持つあらゆる響きの魅力を堪能できるように作られており、それが一つの古典的な交響曲の枠組みの中に凝縮されているというのです

この曲はサン=サーンスのオーケストラ音楽という一つの世界の博覧会のようなものでして、この曲は一曲でサン=サーンス全集と言ってもよいような作品なのでしょう

サン=サーンスはここで「これがわたしだ」あるいは「わたしを見よ」と言っているのです

例えて申しますなら、サン=サーンスのオルガン付きは一枚の風景画のようなものなのでしょう

風景画と申しましてもそれは一つの風景を単に描いたものではなく、地球上のあらゆる風景を含むかのような、あるいは一枚の絵の中に春夏秋冬が同時に描かれた日本の風景のようなものなのかもしれません

これと対照的な絵と申しますと人物の肖像画のようなものでしょう

一人の人物とその衣装以外は何も描かれていないといってもよいような絵でありながら、その人物の人格あるいは内面から滲み出す魅力が感じられるような絵というものはいくらもあるでしょう

こういったものはそれだけではどちらがよいと申すものではございませんで、その描こうとするものを注意してみればよいのです

この観点から申しますと、ここに上がっている6つの演奏で満足の行く録音と言えるものは一つしかないかもしれません

この曲の頂点といえるのはやはりオルガンのじゃーんで始まる第四楽章だと思うのですが、この楽章はオルガンが最も目立つ楽章であるにも関わらずその主役はオルガンではなく金管なのでして、この楽章はたぶんオーケストラというものが作り出すことができる限りの様々な輝かしいシーンを実現することを狙っているのでしょう

そしてこの楽章で金管が耳が痛いほどに十分にその音を鳴らしきっている演奏といえるのはミュンシュだけです

ミュンシュの良いところは先にも述べましたがその輝かしい響きが完全にコントロールされているところでして、古典的な調和の枠組みの中で輝かしい響きを極限まで引き出すことを試みたサン=サーンスのあり方に大変ふさわしい演奏になっているのです

パレーは音空間の隅々まで行き届いた塗りの調和をもっとも重視しているためか、音量的に迫力のあるシーンでもその楽器を十分に鳴らしきるということをほとんどいたしませんので、その響きの輝かしさを堪能させるといったことは後回しにされているのです

そもそもこのような残響の足りない音でその響きの輝かしさを堪能させようなどと考えているとは思えませんが

ただこの録音は品質がずば抜けて優れておりますので、その音色が極めて生々しく聞き取れるため、その響きの魅力を堪能するという点で他より明らかに勝ったところがあるのは間違いないでしょう

オーマンディは耳あたりの良い響きに徹しておりますので、金管を鳴らし切るなどということは当然いたしません

録音という点でも他の2つに比べますとややこもった音で鮮明さに劣るように感じられますので、響きの輝かしさを堪能するという意味では明らかに後手に回っております

これら以外の録音は残念ながら録音の品質に不足がありまして、金管の輝かしい響きを十分に堪能するなどということは少々難しいでしょう

サン=サーンスの楽譜に書かれているものを忠実に再現するという意味で問題がなかったとしても、この作品をサン=サーンスがオーケストラのあらゆるシーンを凝縮したものとして作ることを意図していたとするなら、金管を主役としその輝かしい響きを実現することを意図して作ったに決まっております第四楽章で金管を十分に鳴らしきらないというのは、それだけで作曲者の意図を汲み取っていないと言わざるを得ないのです

もしこの曲がサン=サーンスの博覧会であり、彼が考える荘厳あるいは壮麗な輝かしい音楽といったものを形にしたのがこの第四楽章なのでしたら、ここで大切なのはその響きの輝かしさを十分に堪能できることの方なのでして、細部が聞き取れるかどうかはどちらかというとどうでもよいはずなのです

このように書いてはみましたものの、わたしの中でミュンシュが絶対的な一番手に躍り出て、パレーは二番手以下に転落したというわけでもないのですけどね

実際のところ、作曲者の意図などというものは直接書かれているわけではございませんし、テキストというものは書かれた瞬間から独り歩きするものなのですからそれをどのように読むかはその人次第であり、その魅力が伝わるのでしたらそれは良い読み方であるといえるのでして、これだけで他の演奏が悪いということにはならないのです

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)