Home|メンゲルベルグ(Willem Mengelberg)|マーラー:交響曲第4番

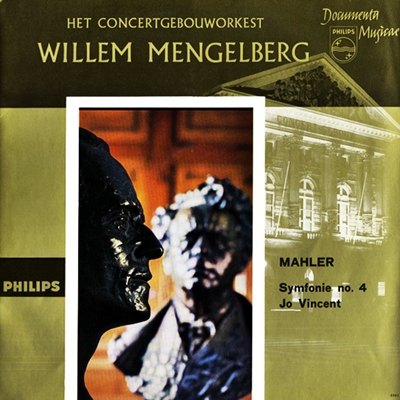

マーラー:交響曲第4番

メンゲルベルグ指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 S:ヴィンセント 1939年11月 アムステルダムでのライブ録音

Mahler:交響曲第4番「第1楽章」

Mahler:交響曲第4番「第2楽章」

Mahler:交響曲第4番「第3楽章」

Mahler:交響曲第4番「第4楽章」

マーラーの間奏曲・・・?

2番・3番と巨大化の方向をたどったマーラーの作品が、ここでその方向性を変えます。ご存じのように、この後に続く5〜7番は声楽を伴わない器楽の3部作と言われるものです。

この第4番はそれらとは違って第4楽章にソプラノの独唱を伴いますが、それは前2作のように、声楽の追加によってよりいっそうの表現の巨大化を求めたものとは明らかに異なります。

牧歌的小景とか天国的な夢想と称されるこの作品の雰囲気をより高めるために、実に細やかな歌となっています。まさに、前期の2,3番と中期の4〜7番をつなぐ「間奏曲」というのはまさにこの作品を言い表すのにはぴったりの表現かもしれません。

しかし、そこはマーラーの事ですから、間奏曲と言っても普通に演奏すれば1時間近い作品ですから、一般的な交響曲のサイズから言えばかなりの大作であることは事実です。

とりわけ、第3楽章の美しいメロディは、ユング君の見るところでは、第3番の最終楽章と並んでマーラーが書いたもっとも美しい音楽の一つだと思います。

ああ!メンゲルベルグ!!

マーラーの演奏史を概観すると、大きな分水嶺がバーンスタインによるニューヨークフィルとの全集の録音にあることは疑いのないことです。この録音が登場することによって、マーラーの音楽は初めて世界的な市民権を得たといえます。ですから、このバーンスタイン以前をマーラー演奏の前史、それ以後を本史と言っていいかもしれません。しかし、バーンスタインによる偉業は決してバーンスタインのみによって成し遂げられたわけではありません。

奇妙で、ごてごてして、分裂的で、おまけに規模ばかりがやけに大きなへんてこりんな作品を、必死になって演奏し続けた前史があってこそ、はじめてバーンスタインの偉業があったのだといえます。

世間では、そのような報われることの少ない仕事に全力を傾けた人々を「マーラーの使徒」と呼んでいました。(余計なことですが、ニューヨークフィルから身を引いたバーンスタインが次の本拠として選んだのがウィーンでした。彼はその地で再びマーラーを取り上げるのですが、マーラー演奏の歴史が途絶えたその町でマーラーを演奏するために想像を絶するような困難に直面したのは有名な話です。70年代になってもマーラーは決して受け入れられていなかったのです。)

最大の使徒はワルターであり、彼はニューヨークフィルにマーラーの伝統を埋め込み、それがバーンスタインによって花開くことになったといても間違いではないでしょう。そして、もう一人の偉大な使徒がメンゲルベルグでした。コンセルトヘボウが今もマーラーに高い適応力を示すのは、そのような伝統があってのことです。

そしてもう一人あげるなら、ミトロプーロスでしょうか。

それにしても、この演奏のなんという素晴らしさ!

冒頭のワンフレーズを聴いただけで・・・ああ!メンゲルベルグ!!・・・メンゲルベルグと、そして彼が差し出してくれるマーラーの世界にあっという間に引き込まれてしまいます。

でも、こういう入念な表情をつけることをどうして今の指揮者はやらなくなってしまったのでしょうか。楽譜に書いていないから?

理由がそれだったら、実に愚かしいことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2008-12-22:南 一郎

- 音と音がもつ透明感が素晴らしい。

どうやって録音に入ったのでしょうか。

レコードの音もはっきりとした、コンセルトヘボウの響きを伴う録音でした。

今の辛い世の中、マーラー4番はとても安らぎを見出せます。

2009-10-21:宮城 専

- テンポの動かし方、音の強弱の対比、表情付けが、実に絶妙、素晴らしいです。

作曲者が意図した演奏であるかは別として、メンゲルベルクのユニークな解釈は

聞く者の耳を捉えて離しません。特に第1楽章は、ため息が出るほどチャーミングな演奏です。

音楽の表現方法の持つ可能性が、いかに大きなものであるか強く実感しました。

2014-03-12:nakamoto

- えーっメンゲルベルクも知らないの!!と言われそうです。私がクラシック音楽を聴き始めたのは、1977年3月2日ですから、もう37年になる事になります。その間、通学通勤の行き帰り、寝る前のわずかな時間を利用して、徹底的にクラシック音楽を聴き続けてきましたが、興味が作曲家と楽曲にあった為もあって、今日この日まで、こんな大指揮者を知らなかったなんて、少し恥ずかしい気がします。しかし音楽関係者の知人友人はいても、ユング君さんのような、精通した人物に出会わなかったので、仕方ないとも思います。1871年生まれという事は、凄いことで。このマーラーなんか、今の指揮者には真似のできない・・・言葉になりません。ピリオド楽器ならぬ、ピリオド演奏です。

2015-04-07:HIRO

- 私の拙文を取り上げて頂いて恐縮です。

私がそこで言いたかったのは、「作品」か「演奏」か、などという大それたことではなく、ワルターの「新世界から」の欄にも投稿させていただきましたが、クラシック音楽、特に器楽曲では、楽譜を音にすることができれば、その曲の内容には無知でも、一応格好がついてしまうので、やれ巨匠だマエストロだと祭りあげられている人達の演奏の中にも「おバカな演奏」があるということです。

ユングさんに習ってポピュラー音楽で例えるなら、洋楽を歌詞の意味も分からずに「カタカナ英語」で歌っているようなもので、いくら音符を追っていても、その「コイ」というのは、男女の「恋」の話をしているのであって、池の「鯉」の話ではないですよ、ということです。

最近も、また驚きの光景に出くわしました。

NHKBSでロストロポーヴィッチがサイトウキネンフェスティバルでシュトラウスの「ドン・キホーテ」を演奏するドキュメントを放送していましたが、そこでロストロポーヴィッチが曲の内容を小沢やオーケストラに説明しながらリハーサルを進めていくのですが、その説明を聞いていた、小沢がドルシネアのテーマを吹いていたオーボエに向かって「宮本さん、アンタ女なんだよ、やっぱり…」という仰天発言をしたのです。

私は思わず「オイオイ、そんなことも知らないで、人前で指揮してたのか!!」と叫んでしまいました。

言われた宮本も「へーそうですか」ってな感じなのですが、オーケストラメンバーは言われたことを音にするのが仕事ですから、たとえ無知であったとしても責められませんが、指揮者が曲の内容を把握していないのは問題でしょう。

「ドン・キホーテ」は交響詩で、物語を忠実に音で表現していて、内容も具体的で簡単なものです。

この番組をご覧になった方はお分かりでしょうが、小沢は、音符については勉強していたようですが、その音符が表している内容についてはよく知らなかったようです。

こういうタイプは結構いて、彼らにとってスコアを勉強するというのは、音符を覚えることで、その音符が表している内容までは知る由もないのでしょう。

さて、「作品」か「演奏」かで、面白いのが、このメンゲルベルクのマーラー第4番です。

当時、マーラーが自分の交響曲の演奏について、「メンゲルベルクが私が思っていた通りの演奏をしてくれた」と言ったそうですが、それが何番についてのものなのか、私は知らないのですが、しかし、実際のメンゲルベルクの録音を聴いてみると、ビックリします。

マーラーの交響曲の楽譜には多くの「版」があるのは周知のことですが、その改訂はブルックナーとは違って、曲の構成をいじるということは、ほとんどありませんでした。

おそらく、マーラーは自分の頭の中に、その交響曲が理想の姿で鳴っていて、それを現実のオーケストラで再現しようと、楽器を増やしたり、減らしたり、演奏の補助としての表情記号を書いたり消したりと「改訂」を繰り返していたのです。

そして、自分の交響曲を演奏する度に楽譜をいじるので、演奏の数だけ、改訂譜があると言っても過言ではありません。ですから最後の演奏の形(スコア)が、マーラーが到達したその曲の最終形ということになります。(色々細かい問題はあるそうですが…)

そして、その理想を実現してくれたのが、このメンゲルベルクだというのです。

しかし、その演奏は、最新の校訂譜を使用している、今日のどの指揮者のものとも違い、自由奔放に聞こえます。

このマーラーの第4番のスコアは、音楽之友社から「決定版」と称して販売されていて、いかにも最終形の様な印象を与えますが、その後も国際マーラー協会から校訂版が出ています。

その新校訂で面白いのが、冒頭のフルートに「ohne rit.」の指示が付いたことです。

クラリネットには「poco rit.」、第一ヴァイオリンには「etwas zuruckhaltend(un poco rit.)」、鈴には「指定なし」、となっています。

つまり、第一ヴァイオリンが入ってくるまで、はっきりとリタルダンドをするのはクラリネットだけで、少なくとも鈴とフルートは「リタルダンドすること無く」進まなければならないのです。

この曲の冒頭については、金子建志氏の著書に詳しいので、そちらを参照していただきたいのですが、その中で氏は、「最近の若い指揮者の演奏の中に、フルートと鈴がリタルダンをしないものがある…」というようなことを書かれていたと思いますが、その根拠が楽譜になって出版された訳です。

この校訂譜が、マーラーの最後の見解だとすると、メンゲルベルクのあの見事なリタルダンドは何だったのか…という疑問が浮かびます。

マーラーの楽譜が正しいのか、メンゲルベルクの演奏が正しいのか?

結論は両方正しいのです。これは決して「おバカな演奏」ではないのです。

メンゲルベルクが演奏した楽譜はコンセルトヘボウに残っていて、そこに、マーラーがどう演奏したかのメモ書きもあるそうですが、その時、マーラーはすべてにリタルダンドをかけたようです。そして、そう指示されている楽譜も出版されています。(kalmus版)

これは、先程のポピュラー音楽で例えるなら、「恋」の表現の違いであって、どちらかが池の「鯉」の話というわけではありません。

クラシック音楽は、ユングさんもおっしゃっるように、演奏者、聴衆ともにかなりの「知識」と「辛抱」が求められます。だからこそ、あの「高み」にまで、表現が至ったのではないでしょうか。

だからと言って、皆がクラシック音楽を聞く必要もないし、嫌なら、気軽な音楽でも構わないのですが、それに満足できないなら、辛抱して、勉強して、クラシック音楽の奥深さを探っていくしかありません。

その楽しさは、また格別です。

2026-01-27:さとる

- 逆に直弟子のワルターとクレンペラーは、マーラーの指示を無視して古典的な曲として指揮したとかしないとか?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)