Home|セル(George Szell)|ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60

ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60

セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1963年4月5日録

Beethoven:Symphony No 4 in B-F

Beethoven:Symphony No 4 in B-F

Beethoven:Symphony No 4 in B-F

Beethoven:Symphony No 4 in B-F

北方の巨人にはさまれたギリシャの乙女

そのためもあって、かつてはあまり日の当たらない作品でした。

そんな事情を一挙に覆してくれたのがカルロス・クライバーでした。言うまでもなく、バイエルン国立歌劇場管弦楽団とのライブ録音です。

最終楽章のテンポ設定には「いくら何でも早すぎる!」という批判があるとは事実ですが、しかしあの演奏は、この交響曲が決して規模の小さな軽い作品などではないことをはっきりと私たちに示してくれました。(ちなみに、クライバーの演奏で聴く限り、優美なギリシャの乙女と言うよりはとんでもないじゃじゃ馬娘です。)

改めてこの作品を見直してみると、エロイカや運命にはない独自の世界を切り開こうとするベートーベンの姿が見えてきます。

それはがっしりとした構築感とは対極にある世界、どこか即興的でロマンティックな趣のある世界です。それは、長い序奏部に顕著ですし、そのあとに続く燦然たる光の世界にも同じ事が言えます。第2楽章で聞こえてくるクラリネットのの憧れに満ちた響き、第3楽章のヘミオラ的なリズムなどまさにロマン的であり即興的です。

そして、こういうベクトルを持った交響曲がこれ一つと言うこともあり、そう言うオンリーワンの魅力の故にか、現在ではなかなかの人気曲になっています

60年代には評価が高かったセル

セルというのは冷遇されていたと思っていました。しかし、最近になって古本屋さんでレコード芸術創刊30周年記念「推薦盤全記録」という上下2巻の小冊子を入手して、それは間違いであったことに気づきました。

この小冊子は、レコ芸創刊の1952年から1980年にかけの推薦盤が網羅されています。

こういうサイトをやっているので、音源の初出年を確認する一助として入手したのですが、それぞれの時代にどのような録音が支持されていたのかが一目瞭然になるので、眺めているだけでもいろいろなことに気づかされて、なかなかに面白い小冊子です。

そして、気がついたのです。

セルは決して冷遇などはされていなくて、それどころか「評論家筋」では非常に高く評価されていたのです。

たとえば、1964年に推薦盤に選ばれたセルのLPは以下の通りです。

- ハイドン:交響曲92番「オクスフォード」・モーツァルト:交響曲第33番

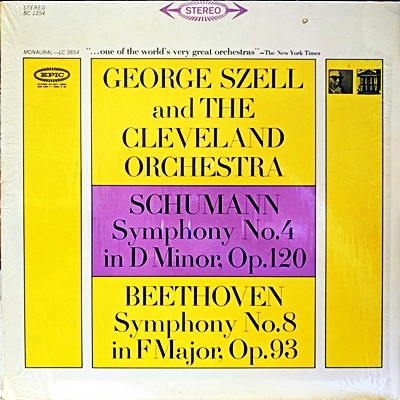

- ベートーベン:交響曲第4番・「レオノーレ」序曲第3番

- ベートーベン:交響曲第5番「運命」・モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」

- シューベルト:交響曲第7(8)番「未完成」・ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

- ブラームス:交響曲第1番

- シューマン:交響曲全集

- R.シュトラウス:家庭交響曲・交響詩「ドン・ファン」

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番・20番 (P)ゼルキン

- プロコフィエフ:交響曲第5番・ストラヴィンスキー:組曲「火の鳥」

おそらく、セルという名前が付いてリリースされたLPは片っ端から「推薦盤」に選んでいる感じです。

この時期意欲的に録音活動を行い、飛ぶ鳥を落とす勢いだったバーンスタインよりも「推薦マーク」が多いのです。

では、その推薦のコメントいくつか拾い出してみるとこんな感じです。

「セルの演奏を聴いてスコアを再現することだってできる。そう言う厳密さが演奏を支配している。だが、それだけではない。・・・「運命」の全曲を通じて、壮大な人間のドラマだって感じ取れるのである」

「すみずみまで洗い出して磨き抜いた演奏である。情緒の厚いベールで心暖かくつつんでくれる演奏ではないが、第1番(ブラームス)のありのままの姿がいかに威厳のある風格を持っているかを・・・我々に告げている」

「いささかの誇張もなくシューマンの音楽を再構築することに成功している。・・・そして、いかにもシューマンその人の情感を感じさせる音色の美しさ!セルにとって理想の楽器、クリーブランド管弦楽団にして初めて可能となった新しい表現の領域といえる。」

つまりは、セルの完璧さへの献身と執念のその向こうに、豊かな音楽が息づいていることをどの推薦コメントでも指摘しているのです。

ところが、私が初めてセルと出会った80年代には、セルの評価はそれほど高くはなく、k機械のように正確だが冷たい演奏をする奴というレッテルが貼られていました。

何処でこういう変化が起こったのかは分かりませんが、60年代にはそう言う正確さの背景に豊かな音楽が息づいていることを聞き取れていたのが、そこから20年たつと聞き取れなくなっていたとは実に不思議な話です。そして、90年代も終わり頃になってネット社会が到来すると、数多くのセルファンたちが、聞く耳があれば容易に聞き取れる豊かな音楽の素晴らしさを語ることで再評価が進んだのです。(これは、このように言い切ってもそれほど間違ってはいないと思います。)

そう考えると、最初の頃は随分と「評論家先生」の悪口を書いたのですが、こうやって歴史を振り返ってみると、それほど捨てた物でもないようです。

もっとも、「○○指揮○○管弦楽団の演奏はかつては王者だったが、△△指揮△△フィルの演奏や□□指揮□□交響楽団の演奏が登場することでその地位は失った。それでも今でも第3位の演奏である」みたいな音楽評論家なのかスポーツ評論家なのかよく分からないようなことを平気でいう先生は願い下げですが・・・。

この4番の録音は、セルのベートーベン演奏の中でもその精緻さがひときわ光る演奏ですね。弦楽器の美しさ、管楽器のふくよかさが一点の混じりけもなく積み重ねって音楽を形作っていく様子が手に取るように分からせてくれます。

しかし、セルの演奏はそのような正確さへの執念が自己目的化することなく、それを手段として活用しているところがさらに凄いのです。

吉田秀和はそれを「白磁」にたとえていましたが、そう言う極上の音が、セルの途轍もなく強い求心力によって音楽がぐいぐい進んでいくのです。オーケストラによる音楽を聴く醍醐味はここに極まれりです。

正直言って、私はこれで十分です。

この先に人間のドラマや人生が聞こえないと不満な人もいるかもしれませんし、それはそれで重要なファクタであることも事実なのですが、それでもこれだけで「芸術」になることも事実なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2015-01-13:ヨシ様

- セルのベートーヴェン。精緻でありながら優しさや柔らかさ、ユーモアを感じさせてくれる素晴らしい演奏だと思います。オーケストレーションの面白さも常に感じさせてくれる優れた解釈ですね。自分にとって永遠にベートーヴェンの交響曲全集のベストワンです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)