Home| 作曲家で選ぶ | Faure

フランス南部、ミディ=ピレネー地域圏のアリエージュ県、パミエで教師だった父の元に一女五男の末っ子として生まれた。一家にそれまで音楽家になったものはいなかったが、幼い頃から教会のリード・オルガンに触れるうちに天性の楽才を見出される。フォーレはパリの宗教音楽学校だったニーデルメイエール古典宗教音楽学校にて音楽の勉強をし、師であったルイ・ニーデルメイエールの死後、1861年に教師としてやってきたカミーユ・サン=サーンスにピアノと作曲を師事した。1865年に卒業したのち、旅行先のレンヌにて教会オルガニストの職を得た。1870年、フランスに戻ったときには当時勃発していた普仏戦争において、歩兵部隊に従軍志願している。のち、パリのマドレーヌ教会でオルガニストとなり、1896年にはマドレーヌ教会の主席ピアニストに任じられ、またパリ音楽大学の教授にもなっている。1871年にはサン=サーンス、フランクらとともにフランス国民音楽協会の設立に参加している。

父親の死後に作曲された『レクイエム』は彼の代表作の1つである。他の管弦楽や声楽を含んだ大規模作品として、歌劇『ペネロープ』、『プロメテ』、組曲『マスクとベルガマスク』、同『ペレアスとメリザンド』などがある。

しかし、むしろ小規模編成の楽曲を好み、室内楽作品に名作が多い。それぞれ2曲ずつのピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、ヴァイオリンソナタ、チェロソナタと、各1曲のピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲がある。

また『バラード 作品19』、『主題と変奏 作品73』、『舟歌』、『夜想曲』、『即興曲』、『ヴァルス・カプリス』、『前奏曲 作品109』など生涯にわたって多くのピアノ曲を作った。

歌曲でも『夢のあとに』(Après un rêve)、『イスファハーンの薔薇』(Les roses d'Ispahan)、『祈り』(En prière)、ヴェルレーヌの詩に曲をつけた『月の光』(Clair de lune)、20篇のうち9篇を選んで作曲した『優しい歌』(La Bonne Chanson)などかなりの数の歌曲を残している。

晩年には、難聴に加えて高い音がより低く、低い音がより高く聞こえるという症状に悩まされながら作曲をつづけた。ピアノ五重奏曲第1番以降の作品は、そうした時期のもので、次第により簡潔で厳しい作風へと向かっていった。

肺炎のためパリで死去。マドレーヌ教会で『レクイエム』の演奏されるなか国葬が行われ、パリのパッシー墓地に葬られた。

フォーレは、リスト、ベルリオーズ、ブラームスらが成熟期の作品を生み出していたころに青年期を過ごし、古典的調性が崩壊し、多調、無調の作品が数多く書かれ、微分音、十二音技法などが試みられていたころに晩年を迎えている。なかでも、調性崩壊の引き金を引いたワーグナーの影響力は絶大で、同時代の作曲家は多かれ少なかれ、ワーグナーにどう対処するかを迫られた。

こうした流れのなかで、フォーレの音楽は、折衷的な様相を見せる。ワーグナーに対しては、ドビュッシーのようにその影響を拒否するのでなく、歌劇『ペネロープ』でライトモティーフを採用するなど一定の影響を受けつつも、その亜流とはならなかった。形式面では、サン=サーンスの古典主義に引きこもることはしなかったが、その作品形態は当時の流行を追わず、古典主義的な楽曲形式を採用した。調性においては、頻繁な転調のなかに、ときとして無調的な響きも挿入されるが、旋律や調性から離れることはなかった。音階においては、旋法性やドビュッシーが打ち立てた全音音階を取り入れているが、これらに支配されたり、基づくことはなかった。

このように、フォーレは音楽史上に残るような新たな様式を打ち立てたり、「革新」をもたらしたりしてはいない。また、フォーレの音楽は、劇的表現をめざすものではなかったので、大規模管弦楽を擁する大作は必然的に少ない。ただし、和声の領域では、フォーレはシャブリエとともに、ドビュッシー、ラヴェルへの橋渡しといえる存在であり、19世紀と20世紀をつなぐ役割を果たしている。とくに、調性と旋法性の融合という点において、フォーレの和声には独自性が見られ、まさに時を越えた作曲家なのである。

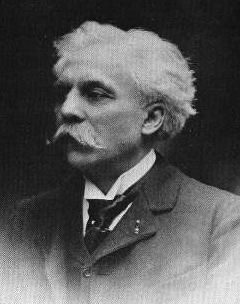

Faure

<フランス:1845〜1924>

生涯と作品

フランス南部、ミディ=ピレネー地域圏のアリエージュ県、パミエで教師だった父の元に一女五男の末っ子として生まれた。一家にそれまで音楽家になったものはいなかったが、幼い頃から教会のリード・オルガンに触れるうちに天性の楽才を見出される。フォーレはパリの宗教音楽学校だったニーデルメイエール古典宗教音楽学校にて音楽の勉強をし、師であったルイ・ニーデルメイエールの死後、1861年に教師としてやってきたカミーユ・サン=サーンスにピアノと作曲を師事した。1865年に卒業したのち、旅行先のレンヌにて教会オルガニストの職を得た。1870年、フランスに戻ったときには当時勃発していた普仏戦争において、歩兵部隊に従軍志願している。のち、パリのマドレーヌ教会でオルガニストとなり、1896年にはマドレーヌ教会の主席ピアニストに任じられ、またパリ音楽大学の教授にもなっている。1871年にはサン=サーンス、フランクらとともにフランス国民音楽協会の設立に参加している。

父親の死後に作曲された『レクイエム』は彼の代表作の1つである。他の管弦楽や声楽を含んだ大規模作品として、歌劇『ペネロープ』、『プロメテ』、組曲『マスクとベルガマスク』、同『ペレアスとメリザンド』などがある。

しかし、むしろ小規模編成の楽曲を好み、室内楽作品に名作が多い。それぞれ2曲ずつのピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、ヴァイオリンソナタ、チェロソナタと、各1曲のピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲がある。

また『バラード 作品19』、『主題と変奏 作品73』、『舟歌』、『夜想曲』、『即興曲』、『ヴァルス・カプリス』、『前奏曲 作品109』など生涯にわたって多くのピアノ曲を作った。

歌曲でも『夢のあとに』(Après un rêve)、『イスファハーンの薔薇』(Les roses d'Ispahan)、『祈り』(En prière)、ヴェルレーヌの詩に曲をつけた『月の光』(Clair de lune)、20篇のうち9篇を選んで作曲した『優しい歌』(La Bonne Chanson)などかなりの数の歌曲を残している。

晩年には、難聴に加えて高い音がより低く、低い音がより高く聞こえるという症状に悩まされながら作曲をつづけた。ピアノ五重奏曲第1番以降の作品は、そうした時期のもので、次第により簡潔で厳しい作風へと向かっていった。

肺炎のためパリで死去。マドレーヌ教会で『レクイエム』の演奏されるなか国葬が行われ、パリのパッシー墓地に葬られた。

音楽史的な位置

フォーレは、リスト、ベルリオーズ、ブラームスらが成熟期の作品を生み出していたころに青年期を過ごし、古典的調性が崩壊し、多調、無調の作品が数多く書かれ、微分音、十二音技法などが試みられていたころに晩年を迎えている。なかでも、調性崩壊の引き金を引いたワーグナーの影響力は絶大で、同時代の作曲家は多かれ少なかれ、ワーグナーにどう対処するかを迫られた。

こうした流れのなかで、フォーレの音楽は、折衷的な様相を見せる。ワーグナーに対しては、ドビュッシーのようにその影響を拒否するのでなく、歌劇『ペネロープ』でライトモティーフを採用するなど一定の影響を受けつつも、その亜流とはならなかった。形式面では、サン=サーンスの古典主義に引きこもることはしなかったが、その作品形態は当時の流行を追わず、古典主義的な楽曲形式を採用した。調性においては、頻繁な転調のなかに、ときとして無調的な響きも挿入されるが、旋律や調性から離れることはなかった。音階においては、旋法性やドビュッシーが打ち立てた全音音階を取り入れているが、これらに支配されたり、基づくことはなかった。

このように、フォーレは音楽史上に残るような新たな様式を打ち立てたり、「革新」をもたらしたりしてはいない。また、フォーレの音楽は、劇的表現をめざすものではなかったので、大規模管弦楽を擁する大作は必然的に少ない。ただし、和声の領域では、フォーレはシャブリエとともに、ドビュッシー、ラヴェルへの橋渡しといえる存在であり、19世紀と20世紀をつなぐ役割を果たしている。とくに、調性と旋法性の融合という点において、フォーレの和声には独自性が見られ、まさに時を越えた作曲家なのである。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)