Home| 作曲家で選ぶ | CHOPIN

ピアノは4才から習いはじめ、6才の時から教師について本格的に学びはじめるが、習わずしてすぐれた演奏が出来たため、教師は彼を型にはめることをしなかった。

1822年、ワルシャワ音楽院に入学するが、ここでも彼の独創性を認めた教師たちは彼の独創性をのばすように仕向けた。

そのため、ショパンは誰からも正式にはピアノのレッスンを受ける事がなかった。

1828年、プロイセンに赴いて多くのオペラを見物し音楽的刺激を受ける。翌29年からは「ピアノ協奏曲ヘ短調」や「練習曲集」などのすぐれた作品を生み出す。

このような音楽的成長の中で、彼と彼の両親はポーランドを離れてより広い世界での活躍を望むようになり、ウィーン、そしてパリへと活動の場を移すようになる。

1832年2月20日にパリで最初の演奏会を行う。この後、同郷のラジヴィル公爵と出会い、彼の紹介でパリの社交界に出入りするようになる。そのおかげで、作品の献呈やピアノのレッスンなどで十分な収入が確保できるようになり、作曲に専念する。

1836年、リストの紹介ではじめてジョルジュ・サンドと出会い、失恋の痛手もあったために二人の関係は急速に発展し共同生活を営むようになる。その後この間系は1846年に破局を迎えるが、この期間がショパンのもっとも円熟した作品を生み出す時期となった。

サンドと分かれた彼は経済的にも苦境に陥り、健康も悪化していく。そこで、生活のためにスコットランドの富豪の招聘に応じてイギリスに渡るが、深い霧と寒気はショパンの健康を破壊し尽くし、やむなくパリに舞い戻る。そして立ち上がることもできなくなったショパンは1849年10月17日、パリにおいて39年の生涯を閉じる。

ショパンはあまり好きではありませんでした。

何故かというと、形式感が希薄で音楽が恣意的なものに感じられたからです。

ショパンの作品はきっちりと作曲された作品と言うよりは、即興演奏を譜面に起こしたような雰囲気がつきまといます。確かに、形式から自由なところで、ピアノという楽器の特性をフルに発揮して思う存分に楽想を展開していくところがショパンの魅力ではあります。しかし、その長所であるべき点に物足りなさを感じるユング君でした。

おそらくはベートーベンの聞きすぎでしょう。音楽がある種の形式感に裏打ちされていないとどうも居心地の悪さを感じてしまいます。(^^;

逆にショパンが好きな人は、ベートーベンのピアノソナタなんかは窮屈なだけでしょう。

もっとも、ベートーベンも晩年はずいぶんと自由な形式で音楽を書いています。しかしそれは、形式というものとギリギリまで格闘したあげくの結果であり、同じ自由といってもショパンのように何の形式感も感じない音楽とはやはり本質的に異なる音楽です。

しかし、それでもショパンがすごいと思うのは、形式という錨を持たずに浮遊しながらも、その音楽がどれもこれも独りよがりになっていない点です。

形式というのは窮屈なように見えても、その枠内にとどまっている限り最低限のレベルは保証してくれる安全弁です。

逆に形式からはずれて自由に振る舞うというのは素晴らしいように見えて、その実は作り手の独りよがりの域を出ないことがほとんどです。

形式という安全弁を放棄して、恣意的も思えるような音楽づくりをしながら、結果としてピアノ音楽の新しい地平線を切り開いたショパンは、やはり天才だったと言わねばなりません。

そう言えば、音楽史において天才と呼べるのはモーツァルトをのぞけば後はショパンただ一人、と言った人がいました。感覚的にはあまり好きになれない人ですが、この言葉には同意せざるを得ません。

CHOPIN

<ポーランド:1810(1809?)〜1849>

経歴

ピアノは4才から習いはじめ、6才の時から教師について本格的に学びはじめるが、習わずしてすぐれた演奏が出来たため、教師は彼を型にはめることをしなかった。

1822年、ワルシャワ音楽院に入学するが、ここでも彼の独創性を認めた教師たちは彼の独創性をのばすように仕向けた。

そのため、ショパンは誰からも正式にはピアノのレッスンを受ける事がなかった。

1828年、プロイセンに赴いて多くのオペラを見物し音楽的刺激を受ける。翌29年からは「ピアノ協奏曲ヘ短調」や「練習曲集」などのすぐれた作品を生み出す。

このような音楽的成長の中で、彼と彼の両親はポーランドを離れてより広い世界での活躍を望むようになり、ウィーン、そしてパリへと活動の場を移すようになる。

1832年2月20日にパリで最初の演奏会を行う。この後、同郷のラジヴィル公爵と出会い、彼の紹介でパリの社交界に出入りするようになる。そのおかげで、作品の献呈やピアノのレッスンなどで十分な収入が確保できるようになり、作曲に専念する。

1836年、リストの紹介ではじめてジョルジュ・サンドと出会い、失恋の痛手もあったために二人の関係は急速に発展し共同生活を営むようになる。その後この間系は1846年に破局を迎えるが、この期間がショパンのもっとも円熟した作品を生み出す時期となった。

サンドと分かれた彼は経済的にも苦境に陥り、健康も悪化していく。そこで、生活のためにスコットランドの富豪の招聘に応じてイギリスに渡るが、深い霧と寒気はショパンの健康を破壊し尽くし、やむなくパリに舞い戻る。そして立ち上がることもできなくなったショパンは1849年10月17日、パリにおいて39年の生涯を閉じる。

ユング君の一言

ショパンはあまり好きではありませんでした。

何故かというと、形式感が希薄で音楽が恣意的なものに感じられたからです。

ショパンの作品はきっちりと作曲された作品と言うよりは、即興演奏を譜面に起こしたような雰囲気がつきまといます。確かに、形式から自由なところで、ピアノという楽器の特性をフルに発揮して思う存分に楽想を展開していくところがショパンの魅力ではあります。しかし、その長所であるべき点に物足りなさを感じるユング君でした。

おそらくはベートーベンの聞きすぎでしょう。音楽がある種の形式感に裏打ちされていないとどうも居心地の悪さを感じてしまいます。(^^;

逆にショパンが好きな人は、ベートーベンのピアノソナタなんかは窮屈なだけでしょう。

もっとも、ベートーベンも晩年はずいぶんと自由な形式で音楽を書いています。しかしそれは、形式というものとギリギリまで格闘したあげくの結果であり、同じ自由といってもショパンのように何の形式感も感じない音楽とはやはり本質的に異なる音楽です。

しかし、それでもショパンがすごいと思うのは、形式という錨を持たずに浮遊しながらも、その音楽がどれもこれも独りよがりになっていない点です。

形式というのは窮屈なように見えても、その枠内にとどまっている限り最低限のレベルは保証してくれる安全弁です。

逆に形式からはずれて自由に振る舞うというのは素晴らしいように見えて、その実は作り手の独りよがりの域を出ないことがほとんどです。

形式という安全弁を放棄して、恣意的も思えるような音楽づくりをしながら、結果としてピアノ音楽の新しい地平線を切り開いたショパンは、やはり天才だったと言わねばなりません。

そう言えば、音楽史において天才と呼べるのはモーツァルトをのぞけば後はショパンただ一人、と言った人がいました。感覚的にはあまり好きになれない人ですが、この言葉には同意せざるを得ません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

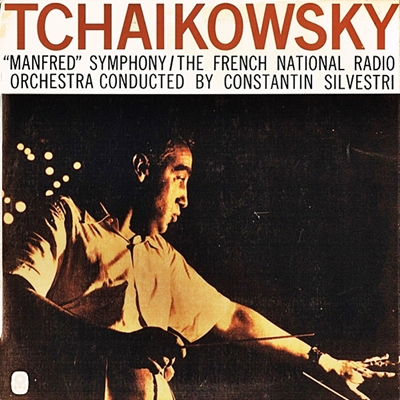

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

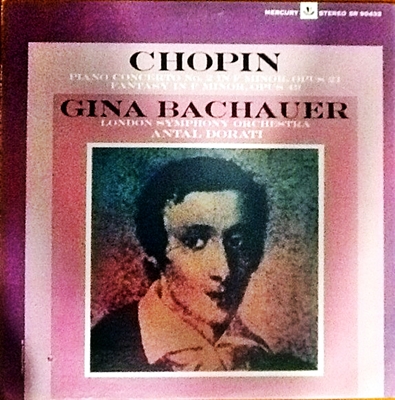

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

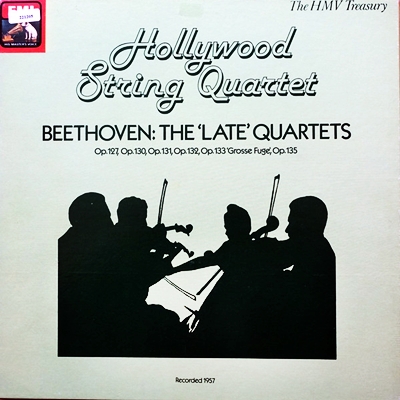

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)