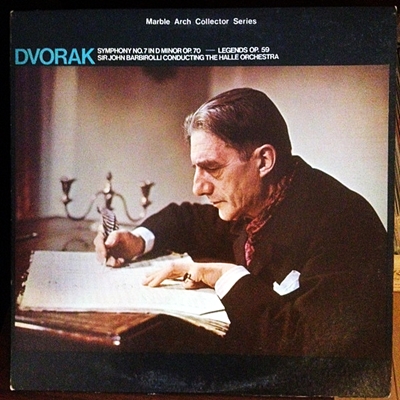

Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|ドヴォルザーク:交響曲第7番 二短調 Op.70

ドヴォルザーク:交響曲第7番 二短調 Op.70

バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1957年8月7日録音

Dvorak:交響曲第7番 二短調 Op.70 「第1楽章」

Dvorak:交響曲第7番 二短調 Op.70 「第2楽章」

Dvorak:交響曲第7番 二短調 Op.70 「第3楽章」

Dvorak:交響曲第7番 二短調 Op.70 「第4楽章」

ブラームスの仮面をかぶったシンフォニー

ちょうど同じ頃に、ブラームスの交響曲3番を聞いて深く感動して新たな交響曲の創作に意欲を見せていたドヴォルザークはその依頼を即座に受け入れます。1884年の2回目のイギリスへの演奏旅行も成功裏に終り、プラハに戻ったドヴォルザークはその年の暮れから創作に取りかかり、翌年の3月には完成させました。その新しい作品が、現在では「第7番」とナンバーリングされている交響曲です。(この交響曲は出版されたときは「第2番」とされていて、それで長らく通用していました。)

この作品は同年4月からの3回目のイギリス訪問で初演され過大にすぎるくらいの成功と評価を勝ち得ました。一般的、ドヴォルザークとイギリスは相性が良かったようで、イギリスの評論家は常にドヴォルザークの作品に対して高い評価を与えてきました。その中でも、この作品は特にお気に入りだったようで、シューベルトのハ長調交響曲やブラームスの最後の交響曲に匹敵する傑作とされ続けてきました。(さすがに、今はそんなことを言う人はいないでしょうが・・・)

この作品はドヴォルザークに特有なボヘミア的な憂愁よりは、どこかブラームスを思わせるような重厚さが作品を支配しています。内省的でどこか内へ内へと沈み込んでいくような雰囲気があります。

ドヴォルザーク自身も出版業者のジムロックにあてて「新しい交響曲に取り組んでもう長期になるが、それは何か本格的なものになりそうだ」と述べています。その「本格的なもの」とはブラームスの交響曲をさしていることは明らかです。

誤解を招くかもしれませんが、ドヴォルザークがブラームスの仮面をつけて書いたような音楽です。

バルビローリの美質が最もよくあらわれた録音

バルビローリはイギリスでは絶対的ともいっていいほどの「評価」を未だに維持しています。亡くなってからすでに40年近い歳月が過ぎ去っているのに、これは考えてみれば驚異的なことです。グラモフォン誌が世紀末に行ったアンケートでも、20世紀の最も偉大な指揮者としてフルトヴェングラーに続いて堂々の2位に食い込んでいるのです。これなど、他の国では絶対に考えられないことです。特に、日本においてはバルビローリが弦楽器群を磨き抜いて情緒纏綿と歌わせることをもって「ミニカラヤン」みたいな言い方をされることがあることを思えば、その評価の差は天地ほどの違いもあります。

始めに確認しておきますが、カラヤンがあんな風に弦楽器群を演奏させ始めたのは70年代に入ってからで、その時すでにバルビローリはこの世を去っていたのです。まあ、そんなにムキになることではないと思うのですが、あの演奏スタイルはバルビローリがカラヤンをまねたのではないことだけは確認しておきましょう。

さて、そんなバルビローリの隠れた名盤が、50年代の後半にまとめて録音されたドヴォルザークとチャイコフスキーの後期の交響曲です。特に、ドヴォルザークの8番に関しては、今もってこれを「ベスト」と評価する人がいますし、チャイコの5番なども隠れた「裏名盤」としての地位を確保してます。

バルビローリの特徴は、言うまでもなく弦楽器セクションの処理の仕方にあります。

彼は新しい作品と向き合うときは弦楽器のパートの奏法をすべて記入しながら進めていったと言われています。そう言う細部の積み上げが、いわゆる「バルビローリ節」と呼ばれる情緒纏綿たる「歌」を実現していました。ただし、その「歌」は聞けば分かることですが、アンサンブルの精緻さを求めるものではなくて、実に温かみのあるザックリとした風情をもっていると言うことです。この辺は、同じように見えてカラヤンとは大きく異なるところです。

一部では、これらの録音を聞いて「ハレ管があまりにも下手すぎる!」という声もあるのですが、そして、それは決して否定はしませんが、そもそもバルビローリ自身がそう言うことにはあまり拘泥していなかった事もみておいてあげないとちょっとハレ管が可哀想かもしれません。

バルビローリという人は基本的に作品を精緻に分析して、その構造を緊密なアンサンブルでクッキリと描き出すというタイプからは最も遠いところに位置していました。彼にとって大切なことは、そんな「構造」ではなくて、それぞれの作品から彼自身が感じ取った「人間的感情」をいかにして表現するかでした。

その意味では、彼は基本的に職人であったと言えます。

その証拠に、彼のもう一つの特徴は、ここぞと言うところでのたたみ込むようなフォルテの迫力にあったことも思い出しておきましょう。とりわけ、晩年のたおやかさ一辺倒のバルビローリしか知らない人にとっては、この一連の録音で聞ける金管ブチ切れの演奏は未だに若さを失っていなかった頃の職人バルビローリの真骨頂が聞けます。

あの歌とこの迫力があれば、劇場ではブラボーの嵐・・・!!間違いなしです。

もちろん、こういうアプローチに物足りなさを感じる人も多いでしょう。作品の本質にどこまで肉薄しているのか?と問いかけられればいささか食いたりなさを感じてしまうのも事実です。

しかし、職人というのは芸術家のように後世の評価を待つものではなくて、現実の劇場での「ブラボー」を求めるものです。そして、イギリスでは今もって彼にブラボーの声をおくり続けているのです。

そんな職人バルビローリの特徴が最もよくあらわれているのが、この57〜59年に録音されたドヴォルザークとチャイコフスキーの交響曲です。この内の3曲(ドヴォルザークの7番と8番、チャイコの4番)が目出度くパブリックドメインの仲間に入りました。音質的にも申し分なく、新しい年の初めにおくる録音としては申し分なしです。

裏名盤の誉れ高いチャイ5の方はもう一年お待ちください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-12-27:クリュイタンスファン

- でもバルビローリも大好きです。

この演奏も各モチーフの一つ一つがわかりやすいのに、「歌」がすごい!

さすが「この音符を愛してください」のSirですねー。

いつも良い録音をありがとうございます。

いつもこのサイトの更新を楽しみにしています。

セルのドヴォ7も聞きたいのですが、良いタイミングで是非アップしてください!

バルビのマーラーも他にあったら聴きたいなぁ…。

図々しくてすいません!

ごめんなさい!良いお年を!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)