Home|セル(George Szell)|シューマン:交響曲第2番

シューマン:交響曲第2番

セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1952年11月28日録音

Schumann:交響曲第2番 「第1楽章」

Schumann:交響曲第2番 「第2楽章」

Schumann:交響曲第2番 「第3楽章」

Schumann:交響曲第2番 「第4楽章」

作曲家であると同時に、評論家であったのがシューマンです。

しかし、音楽家としてのシューマンの評価となると、その唯一無二の魅力は認めつつも、いくつかの疑問符がいつもつきまといました。特に交響曲のオーケストレーションは常に論議の的となってきました。

曰く、旋律線を重ねすぎているためどこに主役の旋律があるのか分かりにくく、そのため、オケのコントールを間違うと何をしているのか分からなくなる。

そして、楽器を重すぎているため音色が均質なトーンにならされてしまい、オケがいくら頑張っても演奏効果もあがらない、などなどです。

そんなシューマンの交響曲は常に舵の壊れた船にたとえられてきました。

腕の悪い船長(指揮者)が操ると、もうハチャメチャ状態になってしまいます。オケと指揮者の性能チェックには好適かもしれませんが、とにかく問題の多い作品でした。

こういう作品を前にして、多くの指揮者連中は壊れた舵を直すことによってこの問題を解決してきました。その直し方が指揮者としての腕の見せ所でもありました。

最も有名なのがマーラーです。

自らも偉大な作曲家であったマーラーにとってはこの拙劣なオーケストレーションは我慢できなかったのでしょう。

不自然に鳴り響く金管楽器やティンパニー、重複するパートを全部休符に置き換えるというもので、それこそ、バッサリという感じで全曲に外科手術を施しています。

おかげで、すっきりとした響きに大変身しました。

しかし、世は原点尊重の時代になってくると、こういうマーラー流のやり方は日陰に追いやられていきます。

逆に、そのくすんだ中間色のトーンこそがシューマン独特の世界であり、パート間のバランス確保だけで何とか船を無事に港までつれていこうというのが主流となってきました。

特に、原典尊重を旗印にする古楽器勢の手に掛かると、まるで違う曲みたいに響きます。

モダンオケでもサヴァリッシュやシャイーなどは原典尊重でオケをコントロールしています。

しかし今もなおスコアに手を入れる指揮者も後を絶ちません。(ヴァントやジュリーニ、いわゆる巨匠勢ですね。)

そう言うところにも、シューマンのシンフォニーのかかえる問題の深刻さがうかがえます。

しかし、演奏家サイドに深刻な問題を突きつける音楽であっても、、聞き手にとっては、シューマンの音楽はいつも魅力的です。。

例えば、この第3楽章のくすんだ音色で表現される憂愁の音楽は他では絶対に聴けないたぐいのものです。これを聞くと、これぞロマン派のシンフォニーと感じ入ります。

そんなユング君は、どちらかといえばスコアに手を加えた方に心に残る演奏が多いようです。その手の演奏を最初に聞いてシューマン像を作り上げてしまった「すり込み現象」かもしれませんが。

色々と考えさせられる音楽ではあります。

セル&クリーブランドコンビの典型的な初期様式

セルがクリーブランドのシェフに就任したのは1946年です。田舎の二流オケにすぎなかったクリーブランドに就任したのは、人事権も含めた全権を掌握することを容認されたからです。彼は、このオケを使って自分の理想を実現しようとしました。ですから、彼がこのオケのシェフに就任した最初の数年間は粛正の嵐が吹きあれ、メンバーの3分の2が解雇されたと言います。そして、ある程度彼の棒に追随できるメンバーをそろえた50年代からは、徹底的にこのオケを鍛え上げていきます。セルとクリーブランドのコンビによる初期の演奏スタイルは完璧さへの異常なまでの執念にとりつかれた指揮者が存在し、その反対側にその狂気の指揮者の要望にこたえるべく必死でその棒に食らいついていくオーケストラが存在するという図式でした。そして、その狂気とも言える試みはついに田舎の二流オケにしかすぎなかったクリーブランドを全米のトップオケにまで押し上げることになるのです。そして、60年代に入ってオケの能力が飛躍的に向上するとオケ自身がセルの棒に余裕をもって対応できるようになってくるのです。

すると、ここで不思議なことがおきます。

それは、セルの方もその様なオケの性能に信頼を寄せることで、いつの間にかセル自身がクリーブランドという高性能オケに依存しはじめるです。つまり、彼が強引にオケを統率しなくても、オケの方がセルの意向を先回りして実現してしまうようになるのです。ですから、セルの指揮からは強引さは消え、結果として、50年代には常に感じ取れたオケと指揮者の間の「緊張感」が稀薄になっていきます。

もちろん緊張感が稀薄になったと言っても演奏まで緩んだものになったというのではありません。それどころか、演奏のクオリティは50年代のものよりははるかに完成度が上がっています。しかし、その高い完成度がいとも容易く実現されているように聞こえるがゆえに、50年代の演奏には常につきまとっていたスリリングな緊張感が姿を消すのです。

このコンビによる演奏スタイルは大きく分けると三つの時期に別れるように見えます。

まずは、オケの体制が整いその完成度を高めるために奮闘をしていた50年代を中心とした時期が第1期です。

次は、その様な努力の中でついには全米のトップオケに上り詰め、その高い能力を存分にいかして、完成度の高い演奏を次々と実現していった60年代が第2期です。そして、完成度よりは己の内なる心情を素直に吐露することを許した最後の数年を第3期といっていいでしょう。

芸というのは頂点に向かって駆け上がっていくときが一番勢いがあり魅力があると言った人がいます。どの時期を良しとするかは人それぞれでしょうが、完成を目指して上り続けている時期に魅力を感じる人にとっては第1期の演奏は外すことが出来ないはずです。

ところが、レコード会社は営業上の理由から、この50年代のモノラル録音を長く放置してきました。60年代のステレオ録音による演奏とは全く異なった魅力を持っているにもかかわらず、それら50年代のモノラル録音をリリースすることはありませんでした。

確かに、シューマンの演奏を例にとってみれば、セルがステレオ録音で完成させたシューマンの交響曲全集は長らくこの作品のスタンダードとしての地位に君臨するほどの素晴らしいできばえでした。しかし、それでもなお、このモノラルによるシューマンの2番には、ステレオ録音にはない魅力があふれています。このシューマンの2番のモノラル録音にはまだ見ぬ理想の実現に向けて、この両者が鋭い緊張関係の中でスリリングな演奏を展開した初期様式が最も色濃く刻印されています。

例えば、セルは初めてのヨーロッパツアーに際してもこのシューマンの2番をプログラムにいれています。そして、ルガーノという小さな町での演奏会の様子が海賊版という形で一事出回りました。セルファンの間ではルガーノライブと呼ばれるCDです。そのライブについて、ユング君はかつて次のように書いたことがあります。

「もともと、シューマンの交響曲はセルの得意技の一つでした。スタジオ録音の交響曲全集はおそらくシューマン演奏の最良なるものの一つです。

しかし、このライヴの演奏はそのスタジオ録音とは次元の違う演奏です。・・・特に凄いのが、スケルツォ楽章とアレグロ・モルト・ヴィヴァーチェという指示のある最終楽章です。

特に第2楽章では、高速でコーナーに突っ込んで、スピードを落とすことなくそのコーナーをスリリングに駆け抜けていくような爽快感を味わえます。

そして一番凄いのは、クリーヴランドのオケはそんなセルの棒に追随しながら、完璧なアンサンブルを崩すことなく驀進していくことです。一糸乱れぬ鬼のアンサンブルが生み出す底光りするような強靱な響きが、セルの棒に応えてアクセル全開で突っ走っていきます。

これこそが、セルが理想とした響きでしょうし、私たちが耳にできる最良の音楽の一つです。」

そして、このモノラル録音でも、ほぼこれと同じ事がいえます。決して、後年のステレオ録音で代替できるものではないのです。

ですから、またまたユング君は同じ事をぼやかなければなりません。

こういう歴史的価値もあり魅力にあふれた演奏がパブリックドメインになる事でようやく多くの人が自由に聴くことができるというのでは、いったい「著作権」というのは何のために存在するのでしょうか?

著作権法はその目的として文化の発展に寄与するためと記していますが、その実態はあらゆるところで文化発展のための障害物になっているという事実は否定し得ません。

もうそろそろ、著作権ビジネスの銭勘定に関わる観点からではなく、著作権と文化の発展という本質的な議論の中でもう一度著作権という概念を考えていい時期にきているのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

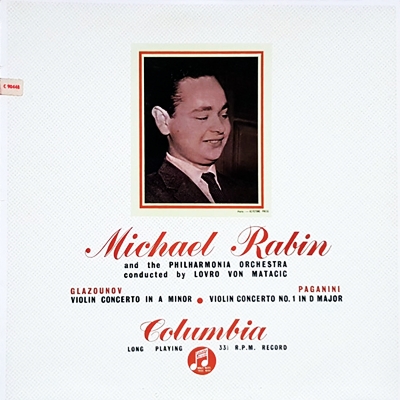

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)