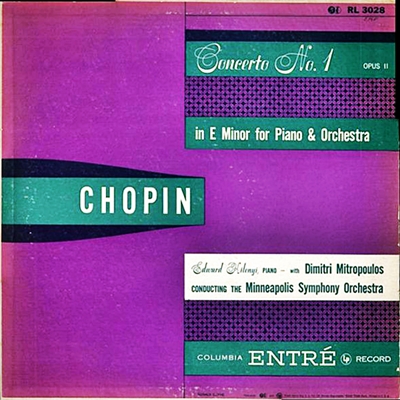

Home|ミトロプーロス(Dimitris Mitropoulos)|ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11(Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11)

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11(Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11)

(P)エドワード・キレニ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1941年12月6日録音((P)Edword Kilenyi:(Con)Dimitris Mitropoulos Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on December 6, 1941)

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [1.Allegro maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [3.Rondo: Vivace]

告別のコンチェルト

1830年4月に創作に着手され、8月には完成をしています。初演は、同年の10月11日にワルシャワ国立歌劇場でショパン自身のピアノ演奏で行われました。この演奏会には当時のショパンが心からあこがれていたグワドコフスカも特別に出演をしています。

この作品の全編にわたって流れている「憧れへの追憶」のようなイメージは疑いもなく彼女への追憶がだぶっています。

ショパン自身は、この演奏会に憧れの彼女も出演したことで、大変な緊張感を感じたことを友人に語っています。しかし、演奏会そのものは大成功で、それに自信を得たショパンはよく11月の2日にウィーンに旅立ちます。

その後のショパンの人生はよく知られたように、この旅立ちが祖国ポーランドとの永遠の別れとなってしまいました。

そう意味で、この協奏曲は祖国ポーランドとの、そして憧れのグワドコフスカとの決別のコンチェルトとなったのです。

それから、この作品はピアノの独奏部分に対して、オーケストラパートがあまりにも貧弱であるとの指摘がされてきました。そのため、一時は多くの人がオーケストラパートに手を入れてきました。しかし最近はなんと言っても原典尊重ですから、素朴で質素なオリジナル版の方がピアノのパートがきれいに浮かび上がってくる、などの理由でそのような改変版はあまり使われなくなったようです。

それから、これまたどうでもいいことですが、私はこの作品を聞くと必ず思い出すイメージがあります。国境にかかる長い鉄橋を列車が通り過ぎていくイメージです。ここに、あの有名な第1楽章のピアノソロが被さってきます。

なぜかいつも浮かび上がってくる心象風景です。

両面は素っ気なく、中はしっとりと

古い時代の録音には今では聞けないような面白い演奏が多いです。その「面白い」というのはいいとか悪いという範疇を超えて面食らわせるというものなので、まずはそういうことはないと思うのですが「一番最初に聞いてはダメ」な演奏です。まずは冒頭の出だしからして「なんじゃこりゃ?」と驚かされます。おそらく、これほどに素っ気ないショパンのコンチェルトはほかには思い当たりません。

ショパンといえば「ピアノの詩人」といわれるのですが、これでではまるで散文をぼそぼそと読み上げるがごとしです。まあ、擁護するならば「漂白され切った」という言い方も可能なのでしょうが、それでもそういう表現をためらうほどに乾燥していて、「素っ気ない」という表現が一番適当なような気がします。

ところが、それで最後まで終わればぽいと捨ててしまうのですが、なぜか第2楽章に入ると途端にしっとりとうたいだすのです。それは変な色気をにじませず、実にいい加減の歌い方なので、本当に同じピアニストが弾いているのかと疑問に思うほどです。

そして、最終楽章に入ると、これまた一変して素っ気ないほどに直線的な走路を駆け抜けておしまいです。

ピアニストのクレジットを見ると「エドワード・キレニ(Edword Kilenyi)」となっています。

全く聞いたこともない名前です。検索をかけてもほとんど情報はありません。分かったのは1910年に生まれて2000年に亡くなったこと、クラシック音楽のピアニストで、ハンガリーのフランツ・リスト音楽院でエルネー・ドホナーニに学んだことくらいでしょうか。そのためか、ドホナーニの作品をいくつか演奏した録音が残っているようです。

それから、父親も著名な音楽家で、ガーシュインに音楽を教えたほか40本以上の映画の音楽を作曲したそうです。

そういうことで、一昔風に言えば「ト盤」、いわゆる「とんでもない演奏」が録音されているレコードということになります。

もちろん、こんな演奏は願い下げだという人も多いでしょうが、ショパンのピアノコンチェルトなんて嫌というほど聞いてきた人には「へぇ、こんなショパンもあるのか、面白いね」と思ってくれるかもしれません。

ということで、演奏家の項目では「エドワード・キレニ」なんて言う新しい項目を設けて分類してもあまり聞いてみようという気になる人はいないでしょうから、指揮者のミトロプーロスの項目に分類しておきます。

それにしても、ミトロプーロスという人は懐が深いですね。ソリストに合わせて、何の文句も言わず、素っ気ないところはそれに合わせて淡々と、ピアニストが歌いだせばそれに応えてオケをうまく歌わせています。そして、最後は一気呵成にオケを鳴らし切ってフィニッシュを決めてくれています。

偉大にして寛容なる指揮者だったミトロプーロスならではのすごさです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-11-22:YM

- Kilenyi(1910-) キレーニイがハンガリー風読みのようですね。演奏は41年SPながら録音も良く、ツィマーマンのような拘りがない聴きやすいものでした。調べてみますと、彼が奉職したフロリダ州立大学(FSU)に詳しいことが出てきます。新聞記事に写真もでています。(https://guides.lib.fsu.edu/kilenyi/ekilenyijr) アメリカ生まれですが、その名の通りハンガリーと縁があり、ドホナーニイに教えを受け、第2次大戦従軍から帰ると、師のアメリカ移住にも一躍買ったようです。師と同じFSUに籍を置いた1953年以降は教えるほうに専念した、とあります。そんな経緯とハンガリー国を思い浮かべると、ふと同じピアニストのジョルジュ・シフラ(1920-)を思い出しました。シフラがハンガリー生まれで、大戦をはさんで30代前後であったことは、音楽以外の人生に明暗を分けたんですね。

キレーニイは1953年にショパンやシューマンで録音を残してます。いい感じで聴きとおせました。PDに入ってましたら、アップしていただけますでしょうか?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)