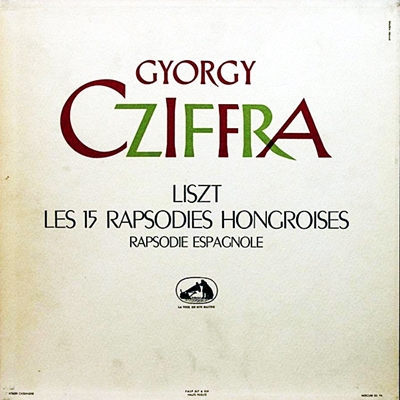

Home|シフラ(Georges Cziffra)|リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第1番~第5番)

リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第1番~第5番)

(P)シフラ 1956〜1957年録音

Liszt:Hungarian Rhapsody No.1 in C-sharp minor

Liszt:Hungarian Rhapsody No.2 in C-sharp minor

Liszt:Hungarian Rhapsody No.3 in B-flat major

Liszt:Hungarian Rhapsody No.4 in E-flat major

Liszt:Hungarian Rhapsody No.5 in E minor (Heroide-elegiaque)

ジプシーの音楽をもとに書かれた作品

超絶技巧練習曲と並んで、リストの代名詞とも言うべき作品なのですが、ハンガリーではいたって評判の悪い音楽だったそうです。

原因は、リストの勘違いにあります。

リストはハンガリー人としての出自に強いアイデンティティを持っていました。ドイツ語を話し、ドイツ的な生活様式を持った地域で生まれ育ち、ハンガリー語を話すこともできなかったにもかかわらず、「私はハンガリー人」という意識を持ち続けた人でした。

そんなリストが、自らのアイデンティティを確認する意味もあって、ハンガリーの伝統的な音楽を研究し、その研究にもとづいて書き上げたのが「ハンガリー狂詩曲」でした。

はい、何の問題もないように見えます。ハンガリー人としての誇りを失わず、その誇りゆえに民俗の音楽を芸術的に昇華したのですから・・・。

ところが、リストがハンガリーの伝統的な音楽だと信じたものが、後の研究によってジプシーの音楽であることが判明したのです。そして、今も昔もジプシーはヨーロッパにおいては蔑視される民族であり、その様な「賤しい民族」の音楽を偉大な祖国の音楽を取り違えたリストは怪しからん!と言うことになってしまったのです。

リストがハンガリー的な音楽と信じたのは「ヴェルブンコシュ音楽」と呼ばれるものでした。

この音楽はゆったりとした音楽で始まり、一般的には過剰装飾とも思えるヴァイオリンのソロが活躍します。やがて、その雰囲気は一変して、少しずつテンポを上げながら、さらにいろんな楽器が加わって狂瀾怒涛のうちに終わる・・・というスタイルが基本です。

ですから、リストのハンガリー狂詩曲も、まずはゆったりとしたテンポで始まり、やがてテンポを少しずつ上げていきながら、最後は超絶技巧爆発の狂乱の中で終わるというとっても魅力的なスタイルで書かれています。

今となっては、このスタイルの音楽はハンガリーの民族的な音楽をベースにしながらも、そこへイスラムやバルカン、スラブ民族の音楽、さらにはウィーン、イタリアの近代音楽の要素などなども放り込んで作り上げられたジプシーの音楽であったことが知られています。

しかし、リストが活躍した19世紀中葉において、このスタイルの音楽は国中の人々に受け入れられていて、これこそがハンガリーの音楽だと誰もが信じていたのです。

「ヴェルブンコシュ音楽=ハンガリーの民族的な音楽」でないことが判明するのは、20世紀に入ってバルトークやコダーイによる精緻な研究を待たなければなりません。

そして、その様な精緻な研究によってハンガリーの民族的音楽の姿を明らかにした彼らが決してリストを批判しなかったのに対して、逆に民族的音楽の真の姿を明らかにしたバルトークなどを迫害したハンガリーのナチスがリストのことを口を極めて罵ったことは興味深い事実です。

もちろん、今となっては、そんなことでこの作品の価値を貶めるような物言いは通用しないのですが、それでも聞くところによると、「民族意識の強い」一部のハンガリー人にとっては複雑な感情を引き起こす作品だそうです。

中東欧圏と言うところは、私たち日本人には到底理解できないような複雑な歴史的背景を持っていると言うことなのでしょう。

<前半部分。ただし、これだけで「ハンガリー狂詩曲」とするピアニストも多い>

- 第1番 嬰ハ短調

- 第2番 嬰ハ短調 (もっとも有名)

- 第3番 変ロ長調

- 第4番 変ホ長調

- 第5番 ホ短調「悲しい英雄物語」

- 第6番 変ニ長調

- 第7番 ニ短調

- 第8番 嬰ヘ短調

- 第9番 変ホ長調「ペシュトの謝肉祭」

- 第10番 ホ長調「前奏曲」

- 第11番 イ短調

- 第12番 嬰ハ短調

- 第13番 イ短調

- 第14番 ヘ短調

- 第15番 イ短調「ラコーツィ行進曲」

<後半の追加分、あまり有名ではない>

- 第16番 イ短調

- 第17番 ニ短調

- 第18番 嬰ヘ短調

- 第19番 ニ短調

不屈の男の強さが底光りする音楽

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような深い精神性に満ちた演奏をする人が一番偉いんであって、技巧を誇示して、聴衆の俗受けを狙うようなピアニストは一段も二段も落ちるとみなされてきました。さらに、得意なレパートリーがリストというのでは、それは偉大なクラシック音楽を体現する芸術家からはほど遠いピアノ弾き芸人みたいな評価すらされてきました。

貧しい家庭に生まれたシフラは、一家の家計を助けるためにわずか5歳でサーカスでのピアノ演奏をはじめました。客のリクエストしたテーマをもとに即興で演奏して日々5枚の銀貨を稼いだと語っています。

そんな、「小さなモーツァルト」に興味をひかれたのがハンガリーの有名な作曲家だったドホナーニで、彼の計らいによってシフラはリスト音楽院に入学を果たします。

しかし、女神が微笑みかけたのは一瞬で、その後の彼の人生は過酷きわまるものでした。

いよいよコンサートピアニストとして羽ばたこうとするときに、第2次世界大戦が勃発し、一兵卒としてロシア前線におくられます。

戦後は共産主義政権を嫌って国外脱出をはかるも逮捕されて、過酷な収容所生活をおくります。その時の過酷な労働(ひとつ60kgの大理石を運ぶ仕事を、毎日10時間こなした。)によって手首の腱を伸ばしてしまいます。

そして、何とか釈放されたあとにハンガリー動乱が起こり、彼は妻子を連れて徒歩で国境を越え、胸まで水に浸かりながら川を渡ったり西側への脱出を計ります。この時、鉄条網をかいくぐったときに右手に傷を負い、その傷跡は生涯消えなかったと言われます。

詳しくはジョルジュ・シフラの世界 BIOGRAPHY

そんな過酷きわまる人生の中で、彼は酒場でピアノを弾くことで金を稼ぎ妻子を養いました。

そんな男のピアノが、たとえ西側に出て世界的なコンサートピアニストとしての成功を勝ち取ったからと言って、決してコンクール上がりのお上品なピアニストが演奏するような音楽になるはずがないのです。

突然にピアノを強打したり、テンポを上げたりするシフラ流を俗受けを狙ったあざとい手法と見る人もいるでしょう。指はよくまわるけれども、アラっぽいタッチを指摘して、洗練さにかける芸人のピアノと馬鹿にする向きもあります。

しかし、シフラにとって音楽とはこういうものでしかあり得なかったのです。生きるためには、酒場の酔客にも受ける必要があり、受けるためには振り向かせなければいけなかったのです。そして、そんな音楽の中に、人生に対する恨み辛みをグッと飲み込んで、それらに屈しなかった不屈の男の強さが底光りしているのです。

ジョルジュ・シフラ、凄味のあるピアニストです。

<追記>

録音が56年から57年にわたっていて、この両者の間で録音のクオリティにかなりの差があります。全体をとおして聞いていると、その落差に違和感を感じてしまうのが少し残念です。(56年の録音はブダペストで行われています)

また、シフラは15番までしか取り上げていません。これは当時としては一般的な扱いだったと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)