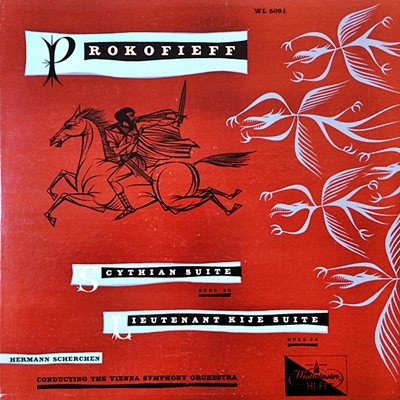

Home|シェルヘン(Hermann Scherchen)|プロコフィエフ:組曲「キージェ中尉」, Op.60

プロコフィエフ:組曲「キージェ中尉」, Op.60

ヘルマン・シェルヘン指揮:ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年6月録音

Prokofiev:Lieutenant Kije suite, Op.60 [1.Birth of Kije]

Prokofiev:Lieutenant Kije suite, Op.60 [2.Romance]

Prokofiev:Lieutenant Kije suite, Op.60 [3.Kije"s Wedding]

Prokofiev:Lieutenant Kije suite, Op.60 [4.Troika]

Prokofiev:Lieutenant Kije suite, Op.60 [5.Kije"s Funeral]

転換点の最初に位置する作品

そして、プロコフィエフはそれを切っ掛けにして作風をガラッと変えてしまいます。一言で言ってしまえば、当時のソ連が強く主張していた「社会主義リアリズム」に添った「分かりやすい音楽」を書くようになるのです。

そして、その転換点の最初に位置するのがこの「キージェ中尉」です。

これは、映画の音楽として作曲され、映画「キージェ中尉」は1934年に封切られています。そして、プロコフィエフはそれと同時に、映画音楽の中から以下の5曲を選び出して交響組曲「キージェ中尉」を完成させます。初演は映画の封切りに合わせて1934年にモスクワで行われました。

- キージェの誕生

- ロマンス

- キージェの結婚

- トロイカ

- キージェの葬送

ただし、この組曲は映画音楽から単純に抜粋しただけでなく、主題やオーケストレーションも含めて大幅に手が加えられていて、作曲家としてのプロコフィエフの腕の冴えが遺憾なく発揮された音楽になっています。

お話しは、昼寝をしていた皇帝が女官の叫び声で目覚め、それに癇癪を起こして警備責任者を問い糾したことから始まります。侍従が調べてみると、名簿には「中尉」としか書かれておらず、「中尉・・・ですが(ポルーチキ・ジュ)」という言葉を皇帝は「キージェ中尉(ポルーチキ・キージュ)」と聞き間違えてしまうのです。

怒った皇帝はこの存在しない「キージェ中尉」をシベリア送りにしてしまいます。

しかし、もとから神経衰弱だった皇帝は、ある時キージェ中尉はわざと女官に叫び声を出させて自分を暗殺者から守った忠義者だと思うようになっていきます。

そこで、急遽、皇帝はキージェ中尉をすぐにシベリアから呼び戻し、さらには美しい女官と結婚させることにします。

侍従たちは皇帝の意志には逆らえず、存在もしないキージェ中尉のために盛大な結婚式を挙げることになります。そして、その後もこの存在しないキージェ中尉によって様々な事件が巻き起こされることになり、ついに皇帝のまわりの者たちはキージェ中尉は亡くなったことにしてしまいます。

すると、忠義者のキージェ中尉の死を悼んだ皇帝は厳かな葬式を催すように命じます。そして、実在もしないキージェ中尉の葬列に皇帝は涙して彼の冥福を祈るのです。

言うまでもなく、そこにあるのはロシアの貴族階級や皇帝の無知無能ぶりを風刺したお話しですが、それこそが当時のソ連の「社会主義リアリズム」が求めたものであり、それに添って作曲されたのがこの作品でした。

しかし、驚くべきは、そう言う制約の中でも十分に聞くに値する音楽に仕上げてしまっているプロコフィエフの名人芸です。

例えば、第4曲のトロイカはシベリアの大雪原を疾走する姿を思い描かせる音楽なのですが、使われている主題はロシアの「戯れ唄」が使われています。「女心は居酒屋のようだ・・・誰でも怖がらないで私のところにおいで」みたいな歌なのですが、そう言う「戯れ唄」を使ってこの勇壮な音楽に仕上げているのです。

そして、こうして組曲になってみれば、これがもとは映画音楽であったとは思えないほどに立派な交響組曲になってしまっているのです。

ソ連に帰ってからのプロコフィエフの作品はあまり評価されず、彼への評価の大部分は若い時代の尖った作品によるところが大きいのですが、つまらぬイデオロギーなどは無視して聞いてみれば、その親しみやすさの奥にある名人芸は注目するに値するのではないでしょうか。

細部の細部までを丁寧に描き出す

はてさて、「アラとロリー」に対してこの時代のシェルヘンらしく、細部の細部までを丁寧に描き出すやり方が適しているのかどうか悩んでしまいます。確かに、こういう演奏で聞かせてもらうと心安らかに聞いていることができます。

例えば、ドラティ盤のように、思わずプリアンプのボリュームを絞りたくなるような演奏でもなければ録音でもありません。スピーカーが壊れるんじゃないかなどという心配は全くなく、プロコフィエフのつくり出した精緻な音の世界を眺めることが出来ます。

しかし、プロコフィエフは「アラとロリー」を圧倒的な「音の壁画」として描き出そうとしたことも事実です。つまりは、プロコフィエフは自分の作品を聞いてもらって「凄い音」を聞いたと言う感覚が生み出されることを期待していて、必ずしも「凄い音楽」を聞いたという感覚を持たれることは期待していないように思われるのです。

ですから、プロコフィエフ自身がこの録音を聞けば、どこか不満がのるかもしれないだろうなと思うのです。

誤解があるのかもしれませんが、基本的に、プロコフィエフという人は19世紀的な「精神性」などは一切考慮しない作曲家だったような気がします。それよりは、新しく、そして圧倒的なサウンドこそを強く求めていたような気がするのです。

そして、その事が、私のような頭の古い人間には、どこか取っつきにくい感じがしてしまう原因ではないかなどと思ったりもするのです。

そう言う意味では、このシェルヘンのようなアプローチは、私のような頭の古い世代にとっては受け入れやすいのかもしれません。

しかし、「キージェ中尉」にかんしては、プロコフィエフの作曲に対する姿勢が大転換した時期の作品ですから、「アラとロリー」で感じたような不満というか、疑問はおこりません。

シェルヘンは細部まで徹底的にこだわり抜くだけでなく、それと同時に適度にドラマティックに仕上げています。そして、音楽そのものが極めて親しみやすく分かりやすいだけに、そう言うアプローチはこの作品を変に陳腐化させずに聞かせてくれます。

これが、もとは映画音楽だったとは思えないほどに立派な音楽にシェルヘンは仕上げてくれています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)