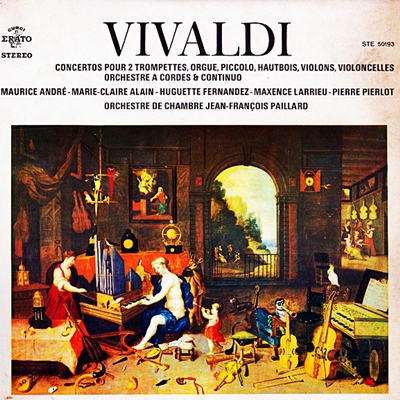

Home|ジャン=フランソワ・パイヤール(Jean-Francois Paillard)|ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンと2つのチェロのための協奏曲 ト長調, RV.575

ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンと2つのチェロのための協奏曲 ト長調, RV.575

ジャン=フランソワ・パイヤール指揮:(piccolo)マクサンス・ラリュー パイヤール室内管弦楽団 1965年初出

Vivald:Concerto in G major, RV 575 [1.Allegro]

Vivald:Concerto in G major, RV 575 [2.Largo]

Vivald:Concerto in G major, RV 575 [3.Allegro]

協奏曲というジャンルにおけるスタンダードの創設者

収録されている作品は全てヴィヴァルディの協奏曲です。

- ヴィヴァルディ:2つのトランペットのための協奏曲 ハ長調, RV.537

- ヴィヴァルディ:ピッコロ協奏曲 イ短調, RV.445

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 変ロ長調, RV.548

- ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンと2つのチェロのための協奏曲 ト長調, RV.575

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲ヘ長調RV.542

凄いなと思うのは。ソリストとしてモーリス・アンドレやマリー=クレール・アランが参加していることです。しかし、考えてみれば、今ではビッグ・ネームの彼らもエラート・レーベルによって世に出たのですから、参加していて当然と言えば当然の話なのかもしれません。

ただし、ヴィヴァルディの協奏曲というのは1曲、2曲だけを聴く分にはどれを聞いても十分に美しく魅力的に思うのですが、それ以上続けて聞くと、なんだか同じような音楽を繰り返し聞かされているような雰囲気になってきて、いささか退屈に感じてしまうことは正直に告白しなければいけません。

ヴィヴァルディは500曲以上の協奏曲を書いたのではなく、1曲の協奏曲を500通り以上のやり方で書いたにすぎない、等と言われることが良くあります。

確かに、こういう多種多様な楽器をソロ楽器として使いながら、それでもどれを聞いても似たような雰囲気がつきまとうのは否定できませんから、上のような批判も言い過ぎとも言い難いところがあります。

しかしながら、彼が生み出した協奏曲のスタイル、「急ー緩ー急」というシンメトリーなスタイルは、その後のこのジャンルににおけるスタンダードとなった事への評価は忘れてはいけません。

さらにいえば、彼はオーケストラがソロ楽器に覆い被さることを巧みに回避し、どの作品においてもソリストを優遇しています。もちろん、ロマン派以降になると、ソリストとオケが切った貼ったの勝負をするような作品も登場する尾ですが、このソリストへの優遇というスタイルも長く協奏曲の標準的なスタイルとなりました。

さらに言えば、扱うソロ楽器によって、それが最も映える主題とスタイルを導き出していることも見逃せません。

確かに、彼は一見すれば1曲の協奏曲をあの手この手で塗り替えたように思える面もあるのですが、こうしていろいろなソロ楽器による協奏曲を続けて聞けば、それほど単純な音楽家ではなかったことに気づかされます。

もちろん、最終的な判断はそれぞれの聞き手にお任せはします。

もう一度聞き直してみる価値はある

50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。

ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切り開いた存在です。

彼らがつくり出し音楽は、それまでの巨匠たちの手になる重厚で重々しい音楽とはまったことなるものでした。さらに、それまでほとんど演奏されることのなかった古い時代の音楽を次々と録音することで、ほとんど忘れ去られていた多くの素晴らしい音楽を多くの聞き手に提供してくれました。

とりわけ、エラー・レーベルは、自ら発掘したパイヤールを中心としてバロック音楽の発掘・録音に力を注ぎ込みました。そして、その功績は今では記憶の彼方に遠のきつつあるのですが、その最大の原因は彼らの後の世代によるピリオド演奏の台頭でした。

古き良き巨匠たちの時代の音楽に新風を吹き込んだのがパイヤールたちなのですが、その後にピリオド演奏というスタイルが登場してクラシック音楽の世界を席巻するようになると、彼らの音楽は何とも言えず中途半端な立ち位置となってしまいました。それは、新しい流れを追いかける人々にとっては古くさい音楽であり、古き良き時代への郷愁を捨てきれないものにとっては軽すぎたのです。

しかし、ピリオド演奏という「悪夢」から覚めてみれば、パイヤールたちの世代の古楽復興の成果はもう一度聞き直してみる価値は十分にあることに気づかされます。

ただし、音源と言うことになるとアナログ・レコードが中心とならざるを得ないので(パイヤールのボックス盤は出ているようですが・・・)、ある程度のノイズは避けられません。この録音もアナログレコードからの板おこしなので、入念にクリーニングはしているものの、溝自体についている傷はカバーしきれません。

そのあたりはご容赦ください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-04-11:fiorimvsicali

- 追加され,完成したのが2022年04月08日(金)で,わたしがお伺いしたのが,2022年04月10日(日)でしたので,丁度良いタイミングだったわねぇ,と喜んでおります。

オーナー様がおっしゃるように,ヴィヴァルディは500回のやり方で同じ曲を書き換えた「多芸は無芸」などではなく,それぞれの楽器の特性を活かした協奏曲を恵まれた天分で表わしたバロック音楽の中心的な立役者だったと思います。

彼の曲をこれ以上の演奏の喜びは無いというくらい縦横無尽にこなすのは,わたしのイチオシでは,パイヤール室内管弦楽団だと思います。それに次ぐのが,イ・ソリスティ・ヴェネティでしょうか。

特に,このアルバムでは,「ヴィヴァルディ:ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲ヘ長調RV.542」が秀逸だと感じます。

今まで3つの演奏を耳にしましたが,ピカイチということで,こちらのページの評価は10点満点を付けさせて頂きました。

イ・ムジチの演奏は,ヴァイオリンとオルガンの掛け合いが中途半端で辿々しい様子です。メニューイン&ポーランド室内管弦楽団のは,意気揚々颯爽とメリハリのある演奏していますが,緩急に乏しく,温かさが今ひとつという感じです。

パイヤール室内管弦楽団のは,ヴィヴァルディのはかく演奏すべし,という感じで演奏の喜びと満足に演奏者自身が浸りきっている様子が手に取るように伝わります。会場の音の響き具合もエコーが掛かっていて,とても素晴らしいです。全体的に温かく,包まれるような雰囲気にため息が出ます。

因みに,わたしも手にする同様のアルバムは,エラートERA-1066ですけれど,こちらはトランペット協奏曲の代わりに,作品10「夜」の異版のp.401がファゴット協奏曲として納められています。

わたしが今回聞いた感じでは,こちらのページのトランペット協奏曲とのカップリングが好ましいように思います。

それでは,長々と大変に失礼致しました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)