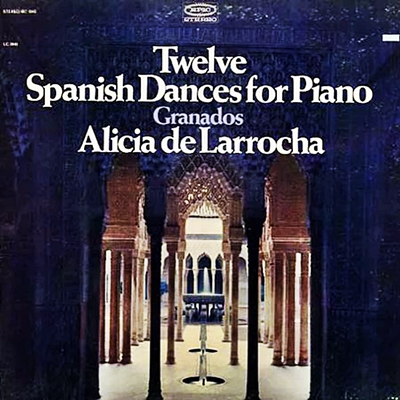

Home|アリシア・デ・ラローチャ(Alicia de Larrocha)|グラナドス:スペイン舞曲集(第1集)

グラナドス:スペイン舞曲集(第1集)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1964年初出

Granados:Doce danzas espanolas [No.1 in G major]

Granados:Doce danzas espanolas [No.2 in C minor (Oriental)]

Granados:Doce danzas espanolas [No.3 in D major]

初めて生み出されたスペインの民族音楽に基盤を持った音楽

そんな風潮の中で、「スペイン風」ではなくて、スペイン人による本当の「スペインの音楽」を書こうという気運が盛り上がってきます。そう言う動きの旗手となったのがファリャやグラナドスでした。

このグラナドスの「スペイン舞曲集」も、ファリャの「スペインの庭の夜」と同じように民族音楽への傾斜が影響しています。全体は12曲からなっているのですが、各々3曲から成る4つの曲集により構成されています。

そして、グラナドスはこの作品集の第1集(第1番~第3番) をバルセロナにて行った自身初の公開演奏会で披露することで、有名ピアニストとしの第一歩としてだけでなく、作曲家としての評価も受けることになります。

そう言えば、同時代のフランスの作曲家ジュール・マスネがこの作品の楽譜を見てグラナドスを「スペインのグリーグ」と賞賛したそうなのですが、フランスにおいても「スペイン風」ではなくて、スペインの民族音楽に基盤を持った「スペイン音楽」が待たれていたのでしょう。

なお、この全12曲には1曲ずつにタイトルが付けられていますが、グラナドス自身が付けたものは4 曲目の「ビリャネスカ」と7曲目の「バレンシアーナまたはカレセーラ」のみだそうです。

他の曲のタイトルは全て出版社が勝手に付けたものだそうです。

ちなみに、そのタイトルは日本語で紹介しておいた方が親切でしょう。

第1集

- 第1番 ガランテ または メヌエット

- 第2番 オリエンタル

- 第3番 ファンダンゴ または ガリシア舞曲

第2集

- 第4番 ビリャネスカ

- 第5番 アンダルーサ または 祈り

- 第6番 ロンダーリャ・アラゴネーサ

第3集

- 第7番 ヴァレンシアーナ または カレセーラ

- 第8番 サルダーナ

- 第9番 マズルカ または ロマンティカ

第4集

- 第10番 悲しき舞曲 または メランコリカ

- 第11番 ザンブラ

- 第12番 アラベスカ

なお、この中で飛び抜けて有名なのが第5曲の「アンダルーサ(祈り)」です。この作品は管弦楽編曲もされていて、オーケストラのアンコールピースとしてはピッタリの音楽に仕上がっています。

また、作品全体がギターにも合うので、ピアノではなくてギターで演奏されることも多いようです。

驚くべき生命力の発露

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも正当なラインであり、要は、私がスペインの音楽を聞く機会がほとんどなく、結果としてモーツァルトでのみ彼女と出会ったと言うだけの話だったのでした。

そして、この年になって初めて彼女の演奏するスペインのピアノ曲とファースト・コンタクトしたのです。お恥ずかしい。

そう思えば、この音源はなんと長い間部屋の片隅で埃をかぶっていたことでしょう。

しかし、このスペイン舞曲集を聞いたときに、その驚くべき生命力の発露のようなものには圧倒されました。

そして、そのピアノの響きにはとんでもない透明感があって、音楽的に曖昧な部分などは全くありません。

とは言え、一番の魅力は何といってもその弾むようなリズム感でしょう。

あまり民族性等という安易な言葉で片付けたくはないのですが、このリズム感だけはラローチャのようなスペインのピアニストでないと実現は難しいのではないでしょうか。

ここまで書けば褒め殺しになるのかもしれませんが、このようなラローチャの生命力あふれるピアノ演奏があってこそグラナドスの魅力がひときわ光り輝いたとも言えそうです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-08-03:yk

- ラローチャはグラナドスの高弟だったフランク・マーシャルの門下生として10才代からスペイン楽派ピアニズムの伝統を継承すべく嘱望されたピアニストでした。

アルベニスやグラナドスを始めとするスペイン・ピアノ音楽はスペインと言う地政学的背景による地方性・民族性と言ったものと普遍性が共存する独特のものだと思います。それは、やはりスペインが長くムーアと言う東方支配を受けた唯一のヨーロッパと言う独特の歴史に由来するものがあるからでしょうか?

ラローチャの素晴らしさは、幼くして託された使命をヨーロッパ音楽文化と言うより拡大した世界で実現し全うしたところにあると思います。彼女にはHISPA-VOX時代の素晴らしい録音もまだ多く残されていると思います。yungさんのHPで今後もそれらが紹介されることを期待しています。

2021-08-04:コタロー

- いささか自慢話めいて恐縮ですが、私とスペイン音楽との出会いは、20代後半、浜田滋郎氏の書かれた『スペイン音楽のたのしみ』(音楽之友社)という本がきっかけでした。

グラナドス(1867-1916)は決して音楽の神童ではなかったのですが、地道に音楽の勉強に励み、25歳ころから数年かけて作曲された「スペイン舞曲集」が彼の出世作となりました。

彼は優しい妻との間に6人の子供をもうけ、公私ともども充実した人生を送っていました。しかし、思わぬ不幸が彼を襲うことになります。第一次世界大戦中、グラナドス夫妻はアメリカへ演奏旅行に招かれ、大成功を収めました。ところが、その帰りに夫妻の乗っていた船がドイツ潜航艇の無差別攻撃で沈没し、二人は痛ましい犠牲になってしまったのです。

そういえば、第2番「オリエンタル」を聴いていると、出世作にもかかわらず、そこはかとはない哀愁が漂っていて、感慨深いものがありますね。

2021-08-04:joshua

- 20年前、ラローチャは北摂のミツナカホールでリサイタルを開きました。ブルーノ=レオナルド ゲルバーのあとの来日で、まだまだお元気だろう、と聞き逃してしまい、それが最後の来日だった訳です。惜しいことをしました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)