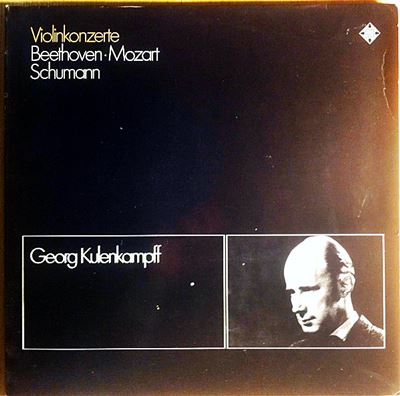

Home|クーレンカンプ(Georg Kulenkampff)|ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

(Vn)ゲオルク・クーレンカンプ:ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1936年録音

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [1.Allegro ma non troppo]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [2.Larghetto]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [3.Rondo]

忘却の淵からすくい上げられた作品

このバイオリン協奏曲は初演当時、かなり冷たい反応と評価を受けています。

「若干の美しさはあるものの時には前後のつながりが全く断ち切られてしまったり、いくつかの平凡な個所を果てしなく繰り返すだけですぐ飽きてしまう。」

「ベートーベンがこのような曲を書き続けるならば、聴衆は音楽会に来て疲れて帰るだけである。」

全く持って糞味噌なけなされかたです。

こう言うのを読むと、「評論家」というものの本質は何百年たっても変わらないものだと感心させられます。

しかし、もう少し詳しく調べてみると、そう言う評価の理由も何となく分かってきます。

この協奏曲の初演は1806年に、ベートーベン自身の指揮、ヴァイオリンはフランツ・クレメントというヴァイオリニストによって行われました。

作品の完成が遅れたために(出来上がったのが初演の前日だったそうな)クレメントはほとんど初見で演奏しなければいけなかったようなのですが、それでも演奏会は大成功をおさめたと伝えられています。

しかし、この「大成功」には「裏」がありました。

実は、この演奏会では、ヴァイオリン協奏曲の第1楽章が終わった後に、クレメントの自作による「ソナタ」が演奏されたのです。

今から見れば無茶苦茶なプログラム構成ですが、その無茶草の背景に問題の本質があります。

そのクレメントの「ソナタ」はヴァイオリンの一本の弦だけを使って「主題」が演奏されるという趣向の作品で、その華麗な名人芸に観客は沸いたのでした。

そして、それと引き替えに、当日の目玉であった協奏曲の方には上で述べたような酷評が投げつけられたのです。

当時の聴衆が求めたものは、この協奏曲のような「ヴァイオリン独奏付きの交響曲」のような音楽ではなくて、クレメントのソナタのような名人芸を堪能することだったのです。彼らの多くは「深い精神性を宿した芸術」ではなくて、文句なしに楽しめる「エンターテイメント」を求めたいたのです。

そして、「協奏曲」というジャンルはまさにその様な楽しみを求めて足を運ぶ場だったのですから、そう言う不満が出ても当然でしたし、いわゆる評論家達もその様な一般の人たちの素直な心情を少しばかり難しい言い回しで代弁したのでしょう。

それはそうでしょう、例えば今ならば誰かのドームコンサートに出かけて、そこでいきなり弦楽四重奏をバックにお経のような歌が延々と流れれば、それがいかに有り難いお経であってもウンザリするはずです。

そして、そういう批評のためか、その後この作品はほとんど忘却されてしまい、演奏会で演奏されることもほとんどありませんでした。

この曲は初演以来、40年ほどの間に数回しか演奏されなかったと言われています。

その様な忘却の淵からこの作品をすくい上げたのが、当時13才であった天才ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムでした。

1844年のイギリスへの演奏旅行でこの作品を取り上げて大成功をおさめ、それがきっかけとなって多くの人にも認められるようになったわけです。

- 第一楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ

冒頭にティンパニが静かにリズムを刻むのですが、これがこの楽章の形を決めるのは「構築の鬼ベートーベン」としては当然のことでしょう。ただし、当時の聴衆は協奏曲というジャンルにその様なものを求めていなかったことが不幸の始まりでした。 - 第二楽章 ラルゲット

この自由な変奏曲形式による美しい音楽は当時の聴衆にも受け入れられたと思われます。 - 第三楽章 ロンド アレグロ

力強いリズムに乗って独奏ヴァイオリンと管弦楽が会話を繰り返すのですが、当時の聴衆は「平凡な個所を果てしなく繰り返す」と感じたのかもしれません。

アポロ的に高揚してゆく

1933年にナチスがチスが政権をとると、まずはブロニスワフ・フーベルマンとカール・フレッシュはユダヤ人であったためドイツを去りました。さらに、ドイツ人のアドルフ・ブッシュもナチスの政策に抗議して祖国を離れてしまいます。ナチスは何度もアドルフ・ブッシュに帰国するようにうながすのですが、それへの回答は「ヒトラー、ゲッベルスとゲーリングが公に絞首刑にされた日に喜びをもって帰国する」との宣言だったことは有名な話です。さらに、ベルリンを活動の拠点としていたフリッツ・クライスラーやベルリン・フィルのコンサートマスターだったシモン・ゴールドベルクもドイツを去っていきます。

おそらく、それはナチスにとっては大きな誤算であったはずです。

そして、その誤算ゆえにドイツに残ったクーレンカンプはドイツ民族の優秀性を示すナチスの至宝的芸術家に祭り上げられてしまいました。

しかし、彼は己がナチスに利用されていることを知りながら、あらゆる場面においてナチスの文化政策に公然と逆らい続けました。それは、ユダヤ人であるメンデルスゾーンの協奏曲を録音しドイツ国内で発売するという分かりやすい形から、演奏そのものにおいていわゆるドイツ的伝統から意図的に離れて己の音楽を見直していくという、まさに「演奏という行為そのものを通してナチスにレジスタンスを行う」という高度な技まで駆使したものでした。

おそらく、このブラームスとベートーベンの協奏曲は、そう言う分かりやすいことと、気づかれにくい高度な技が組み合わさったものではないかと思われます。

まず、分かりやすい方ですが、それはベートーベンのカデンツァにはクライスラーのものを用い、ブラームスのカンデンツァにはヨアヒムのものを用いたことです。言うまでもなく、クライスラーもヨアヒムもユダヤ人ですから、当然の事ながらナチスはそれに異を唱えます。しかし、クーレンカンプは「これらユダヤ人のものを除いて、何を弾けというのだ」と突っぱねてしまいます。

普通ならばそれで牢獄行きなのでしょうが、さすがに「ナチスの至宝的芸術家」であるクーレンカンプにはそれ以上の手出しは出来なかったのです。

しかし、この演奏でそれ以上に注目すべきは、クーレンカンプがそれらの作品ともう一度真摯に向き合って、長い演奏史の中で積み重なってきたドイツ的な伝統を見直していることです。

もう少し分かりやすく言えば、劇場的継承として引き継がれてきたであろう伝統や慣習によりかかるのではなく、もう一度スコアに立ち返り、そこから自分の信じるベートーベンやブラームスを作りあげていることです。それは、一見すると海の向こうでトスカニーニが端緒となった「新即物主義」と同じように見えますが、その思いは随分と異なるように思われます。

おそらく、クーレンカンプはベートーベンやブラームスという偉大な先人たちの音楽を「ドイツの優位性」を誇示するための道具としてではなくて、音楽そのものが持っている価値をもう一度最初から見直し、その価値を演奏という行為で語りかけることでナチスの歪んだ価値観へのレジスタンスとしたのです。

それは、ある意味では、メンデルスゾーンの作品を演奏したり、クライスラーやヨアヒムのカデンツァを用いるという「分かりやすい行為」よりも、はるかに己の命を削るような営みであったはずです。

それ故に、彼の音楽はナチス統治下においても時を経るに連れて純度を増していきます。

彼の弟子でもあった福井直弘氏は「師の芸風はますますアポロ的に高揚してゆくのであった」と回想しているのですが、まさにこの時代のクーレンカンプの音楽を言い当てるのにピッタリの言葉です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)