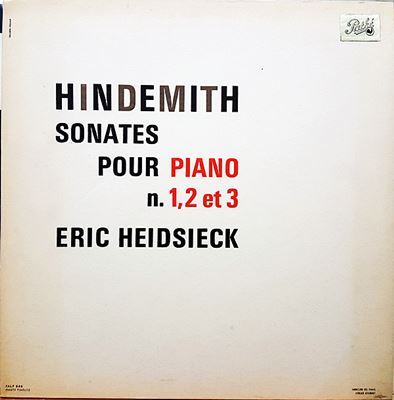

Home|エリック・ハイドシェック(Eric Heidsieck)|ヒンデミット:ピアノ・ソナタ 第3番 変ロ長調

ヒンデミット:ピアノ・ソナタ 第3番 変ロ長調

(P)エリック・ハイドシェック:1959年11月7日~8日録音

Hindemith:Sonate fur Klavier in B-flat major No.3 [1.Ruhig bewegt]

Hindemith:Sonate fur Klavier in B-flat major No.3 [2.Sehr lebhaft]

Hindemith:Sonate fur Klavier in B-flat major No.3 [3.Masig schnell]

Hindemith:Sonate fur Klavier in B-flat major No.3 [4.Fuge. Lebhaft]

素直に音に耳を傾けてじっくりと聞いてみてください

率直な感想としては、ロマン派の時代の音楽とはテイストが違うのは当然ですが、シェーンベルクなどが切り開いた調性のない音楽とも違いますし、ドビュッシーのような茫洋たる響きによる音楽とも異なります。おそらく、バルトークの音楽を素直に受け取れる人ならば何の抵抗もなく受け入れることの出来る音楽だと思います。

そして、それらを聞いてみたファースト・インプレッションは詩的な広がりを感じさせる第1番、簡潔で可愛いさえ感じる第2番、そしてどこかバロックぽさを感じるがっしりとした第3番という事でしょうか。

と言うことで、一通り聞いてみた後に「よいこらしょっ!」と言う感じで作品の情報を仕入れにかかったのですが、何ということか、ほとんど検索の網にかかってきません。ピアノ音楽といえば「ピティナ(PTNA)」なのですが、そこでも作品は紹介されていても解説は省略されています。

と言うことは、このヒンデミットのピアノ・ソナタというのはかなりのマイナー曲らしいので、私が初めて聞いたというのも、それほど「恥」ではないのかもしれません・・・なんてね。(^^v

そこで、彼の経歴とこの作品を照らし合わせてみると、この3作は1936年に一気に書き上げたもののようで、それはいわゆる「ヒンデミット事件」によって身の危険を感じざるを得なかったヒンデミットがベルリンを離れてトルコに拠点を移していた時期に書かれたものだったようです。そして、1938年にはスイスに亡命し、最終的には1940年にアメリカに亡命しています。

つまりは、その様な極めて不安定で危機的な状態の中で書かれた作品なのですが、そこからはその様な雰囲気はあまり感じません。

第1番のソナタには「マイン川」というタイトルがついているのですが、それはフリードリヒ・ヘルダーリンの詩にちなんでつけられたもののようです。それはヘルダーリンがフランクフルトで家庭教師を務めていた1799年に書かれた10連からなる詩だったようで、このマイン川を詠んだ詩としてはそれなりに有名なものだったようです。そう言えば、ブラームスの「運命の歌」もヘルダーリンの詩が元になっていますから、ドイツ人にとってはそれなりに馴染みが深いのかもしれません。

ヒンデミットの音楽をあまり標題的にとらえてはいけないのでしょうが、この5楽章からなるピアノ曲からは、ドイツの中央部を流れる大河の詩的なイメージを感じとることは難しくないのではないでしょうか。とくに第1楽章と第4楽章は非常にメランコリックですね。

それに対して第2番は非常に可愛らしい作品で、技巧的にもアマチュアのピアノ愛好家でも演奏可能なようです。ヒンデミットもこの作品は「ソナチネ」と考えていたようです。

そして、全3曲の中でもっとも注目すべき作品は第3番のソナタでしょう。

音楽は牧歌的な雰囲気で始まるのですが、しかし第1番のような詩的な雰囲気とは異なり、はるかにがっしりとしたゲルマンの魂のようなものを感じさせる音楽になっています。おそらく、テクニック的にもかなり難しいだろうなと感じさせられる音楽で、ソナチネの第2番とは大違いです。

そして、ある人によると、これはベートーベンの四楽章構成からなる古典的なソナタを現在に蘇らせたような音楽だというのです。

ただし、最終楽章はかなり複雑なフーガ形式で書かれていて、その最後の勝利にはどこか「苦い味」が伴うのは、彼の交響曲「画家マチス」を思い出せる終わり方です。

まあ、ほとんどの人にとっては予備知識のない音楽でしょうから、そこは素直に音に耳を傾けてじっくりと聞いてみてください。その意味では、こういうコロナ禍で時間がたっぷりとある人にとってはピッタリの音楽かもしれません。

「誠実」さと「深い知性」

ハイドシェックというと最初はヴァンデルノートとの共演で録音したモーツァルトのコンチェルトによって「モーツァルト弾き」と呼ばれ、その後はベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音やいわゆる「宇和島ライブ」によって「ベートーベン弾き」のような言われ方をしました。まあ、「ショパン弾き」とか「ブラームス弾き」みたいなレッテルを貼ることは、ある意味では聞き手を楽にするようですし、売り手にしても便利なのかもしれません。

しかし、例えばモーツァルト弾きの典型みたいな存在であり、さらに実質的な活動時間も短かったクララ・ハスキルにしても、実際には随分といろいろな作曲家の作品を演奏しています。当然と言えば当然のことですが、やはり聞き手にとってはあまり安易なラベルに寄りかかって受け取る範囲を狭くするのは危険です。

そして、それがハイドシェックのように20歳過ぎでプロとしての本格的な活動をはじめ、その後80歳を超える現在まで60年以上も活発な活動を展開してきたピアニストならば、絶対にその様なレッテル貼りをしてはいけません。

おそらく、ハイドシェックの特徴はそう言うものとは真逆の、驚くほど幅広いレパートリーを持っていたことでしょう。

さらに言えば、注文があれば取りあえず「何でも弾きます」という安易な態度ではなくて、その時々で興味を持った作品とじっくりと向き合い、その結果をコンサートや録音で提供していくという「誠実」さと「深い知性」に裏打ちされたものだったと言うことです。

とは言え、このヒンデミットのピアノ・ソナタには驚かされました。おそらく、この作品をこの時代に取り上げて録音したピアニストって他にいたでしょうか。

そう言う意味ではハイドシェックの視野の広さには驚かされますが、作品そのものもしっかりと自分のものにしているので、聞き手にとっても馴染みのうすいいこのれらの作品の魅力を十分に伝えてくれます。

1936年の作品ですから、録音された50年代ならば間違いなく「現代音楽」と言っていい部類に入る作品です。しかし、ハイドシェックの演奏はおどろくほどに軽やかな音色で、時には牧歌的であり、時にはメランコリックである世界を精緻に描き出してくれます。もちろん、第3番の最終楽章のフーガ形式は見事なもので、その絡み合う旋律のラインは鮮やかに描き出され、最後の無理無理に構築されていく「無理無理の勝利感」みたいなものも聞き手には鮮やかに伝わってきます。

ただし、私はこの録音でしかこの作品は聞いたことがないので比較対象がありません。世間的にはグールドのものが有名なようなのですが恥ずかしながら未聴です。しかし、このハイドシェックの演奏を聞いて、ポリフォニックな人であったグールド(バッハからシェーンベルクまでの音楽史は無駄だった)がこの作品を積極的に録音した理由は十分に伝わってきました。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)