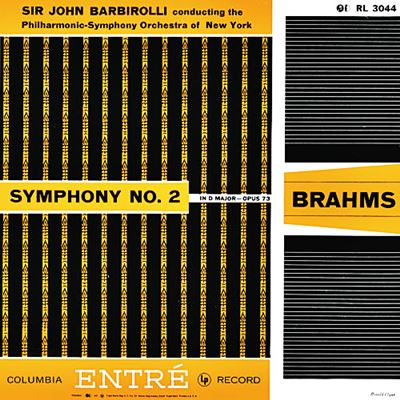

Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73

ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1940年3月27日録音

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo:冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。

- 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso:冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。

- 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I:間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。

- 第4楽章 Allegro con spirito:驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

これ一種の文体模写でしょうか

60年代の後半にウィーン・フィルと録音したブラームスの交響曲と較べてみると、これははもう別人かと思うほどの縦割りのブラームスです。そして、それは同時にトスカニーニによるブラームスかと思うようなスタイルです。バルビローリはニューヨーク・フィルの首席指揮者に抜擢されてからは、常に前任者のトスカニーニと比較されて酷評され続けました。

確かに、当時のアメリカはトスカニーニ流の即物的な演奏が主流であり、あのワルターでさえその風潮にあわせて自分の芸風を変えたほどです。ただし、それはそれで、ワルターの新しい側面が引き出されたことも事実なので、それを安易な迎合と見るのは誤りでしょう。

しかし、バルビローリは基本的に音楽を美しく横に流していく人です。それ故にバルビローリへの風当たりは強かったようです。

と言うことで、これはワルターがやったような芸風の変化かとも思ったのですが、この時代に録音したものをまとめて聞いてみると、シベリウスの交響曲のようにトスカニーニとは全く違う己のスタイルを貫いた録音も数多くあります。

それ故に、これは安易な迎合とは考えられません。そこで、フッと頭をよぎったのが「パスティーシュ」という言葉でした。

この「パスティーシュ」と言うのは文学の世界で使われる用語なのですが、日本語では「文体模写」などと翻訳されることが多いようです。

「文体模写」とは何かというと、過去の有名な作家などの文体をそっくりその真似をして、その作家へのオマージュかパロディかは脇におくとして、新しい文学作品を生み出す手法です。日本では清水義範が有名で、彼は古事記から始まってあらゆる作品の文体、例えば製品の取扱説明書のようなものに至るまで文体を模写して多くの作品を生み出しました。

ただし、こう書くといかにも「パクリ」みたいに聞こえるのですが、実際はそれほど簡単ではありません。

まずは、模写をするためにはその文体の特徴を完璧に理解する必要がありますし、その理解した文体をもとに自分なりのオリジナリティを出さなければいけません。

そう考えると、こういうニューヨーク・フィル時代のトスカニーニ流の演奏というのはバルビローリによるトスカニーニの「パスティーシュ」と言った方がいいのかもしれません。

ただし、それがオマージュだったのかパロディだったのかは聞く人の価値観によって変わってくるでしょう。

そう気づいて聞き直してみると、思わずニヤリとしたくなる演奏です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)