Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

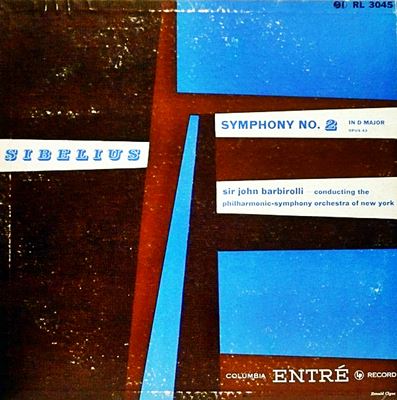

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1940年5月6日録音

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [1.Allegretto]

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [2.Tempo Andante, Ma Rubato]

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [3.Vivacissimo]

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [4.Finale (Allegro Moderato)]

シベリウスの田園交響曲

もちろん、ベートーベンの第6番を念頭に置いた比喩ですが、あちらがウィーン郊外の伸びやかな田園風景だとすれば、こちらは疑いもなく森と湖に囲まれたフィンランドの田園風景です。

さらに、この作品にはフィンランドの解放賛歌としての側面もあります。

重々しい第2楽章と荒々しい第3楽章を受けた最終楽章が壮麗なフィナーレで結ばれるところが、ロシアの圧政に苦しむフィンランド民衆の解放への思いを代弁しているというもので、この解釈はシベリウスの権威と見なされていたカヤヌスが言い出したものだけに広く受け入れられました。

もっとも、シベリウス本人はその様な解釈を否定していたようです。

言うまでもないことですが、この作品の暗から明へというスタイルはベートーベン以降綿々と受け継がれてきた古典的な交響曲の常套手段ですから、シベリウスは自分の作品をフィンランドの解放というような時事的な際物としてではなく、その様な交響曲の系譜に連なるものとして受け取って欲しかったのかもしれません。

しかし、芸術というものは、それが一度生み出されて人々の中に投げ込まれれば、作曲家の思いから離れて人々が求めるような受け入れ方をされることを拒むことはできません。シベリウスの思いがどこにあろうと、カヤヌスを初めとしたフィンランドの人々がこの作品に自らの独立への思いを代弁するものとしてとらえたとしても、それを否定することはできないと思います。

この作品は第1番の初演が大成功で終わるとすぐに着手されたようですが、本格的取り組まれたのはアクセル・カルペラン男爵の尽力で実現したイタリア旅行においてでした。

この作品の中に横溢している牧歌的で伸びやかな雰囲気は、明らかにイタリアの雰囲気が色濃く反映しています。さらに、彼がイタリア滞在中にふれたこの国の文化や歴史もこの作品に多くのインスピレーションを与えたようです。

よく言われるのは第2楽章の第1主題で、ここにはドンファン伝説が影響を与えていると言われています。

しかし、結局はイタリア滞在中にこの作品を完成させることができなかったシベリウスは、フィンランドに帰国したあとも精力的に作曲活動を続けて、イタリア旅行の年となった1901年の末に完成させます。

一度聞けば誰でも分かるように、この作品は極めて少ない要素で作られています。そのため、全体として非常に見通しのよいすっきりとした音楽になっているのですが、それが逆にいささか食い足りなさも感じる原因となっているようです。

その昔、この作品を初めて聞いた私の友人は最終楽章を評して「何だかハリウッドの映画音楽みたい」とのたまいました。先入観のない素人の意見は意外と鋭いものです。

正直言うと、若い頃はこの作品はとても大好きでよく聴いたものですが、最近はすっかりご無沙汰していました。

やはり、食い足りないんですね。皆さんはいかがなものでしょうか。

清潔に、そして雄大に歌い上げる

この二つのシベリウスの交響曲録音は、結果として、バルビローリからニューヨークへの「置き土産」のようなものになってしまいました。いや、もしかしたら、42年に録音した交響曲第1番はバルビローリ自身もその様な思いで録音したのかもしれません。この二つの録音を聞いて驚くのは、作品へのアプローチが後のシベリウス録音と較べてみても基本的には大きな違いがないことです。言うまでもない事ですが、最晩年に完成させたハレ管との全集と比べてみても大きな違いはなく、バルビローリのシベリウスへの解釈はこの若い時代にすでに出来上がっていたことがよく分かります。

そして、シューベルトの録音を取り上げたときにもふれたことですが、とにかく驚くほど良好な状態で録音されているので、貧弱な音質の中からその様なことを聞き取るような努力は一切必要がありません。

それどころか、後のバルビローリと較べてみれば、若さが持っている推進力に満ちた音楽の姿がはっきりと聞き取ることが出来て、それがこの上もなく魅力的です。

シベリウスにとって、この初期の二つの交響曲は(1番と2番)は、未だチャイコフスキーからの影響を強く受けていますから、このバルビローリのようにしっかりと歌い上げ、そしてドラマティックに仕上げてほしいと思ってしまいます。

もちろん、シベリウスに影響を与えたチャイコフスキーは、その背景として西洋古典音の伝統を吸収してロシアにおいても本格的な交響曲が生み出せることを証明しようという強い意志を持っていました。そして、その思いはシベリウスもまた共有していました。

ですから、トスカニーニのようにその方向性に軸足を置いてひたすら「凝縮」させるというやり方もあるでしょう。

もしかしたら、バルビローリの頭の中には1940年にトスカニーニが録音したシベリウスの交響曲第2番があったのかもしれません。

もちろん、バルビローリにトスカニーニへの対抗意識などはなかったでしょうが、何かと言えばトスカニーニを引き合いに出しては酷評を繰り返す大物評論家への反発があったことは否定できないでしょう。

そう思って、40年と42年に録音されたこの二つの交響曲を聞いてみれば、最初にも言ったように、トスカニーニ流のやり方とは真逆のやり方で演奏しています。そして、後の時の流れを見れば、このバルビローリの流儀こそがシベリウス演奏のスタンダードになっていって、トスカニーニのシベリウスは復刻の貧弱さにも足を引っ張られて「骸骨のダンス」などと酷評されることになりました。

しかしながら、最近になって良好な状態で復刻されたトスカニーニのシベリウスを聞き直してみれば、世間で酷評されるほど酷い音質でもないし、音楽の姿もトスカニーニならではの強い個性が刻印された演奏だと思うようになりました。

とは言え、やはりシベリウスの音楽はこのバルビローリのような歌心に満ちた演奏で聞きたいと思います。例えば、第1番の最終楽章で漆黒の大地から太陽がのぼってくるような場面では、それに相応しいドラマティックな表現がどうしても必要だと思うのです。

不思議なことですが、若い頃のカラヤンもまたシベリウスと相性がいいので、清潔に、そして雄大に歌い上げるスタイルがシベリウスには似合うのでしょう。

とは言え、音符の音価を目一杯に引き延ばして野放図に歌いまくる晩年のカラヤンのシベリウスは願い下げですが、それでも歌ってくれた方が聞いていて気分がいいのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)