Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39

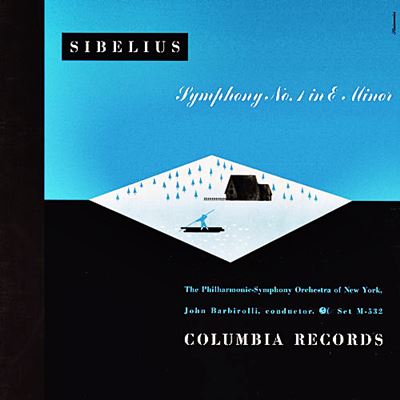

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39

ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1942年4月11日録音

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [1.Andante, ma non troppo - Allegro energico]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [2.Andante (ma non troppo lento)]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [3.Scherzo: Allegro]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [4.Finale: Andante - Allegro molto - Andante assai - Allegro molto come prima - Andante (ma non troppo)]

チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界

北欧=シベリウスだったものが、お膝元のフィンランドあたりでも「いつまでもシベリウスでもないだろう!」という雰囲気になってきているようです。ですから、北欧のオケが来日すると何はともあれ「フィンランディアと第2シンフォニー」という依頼があるのを、やんわりとお断りすることも増えてきているようです。

それでも聞くところによると、彼の作品がパブリック・ドメインになる直前でも著作権料は1年間で4億円に達していたそうです。クラシック音楽の作曲家なんて儲からない仕事の典型みたいに思われているのですが、なかなかどうしてたいしたものです。

そして、権利を引き継いだ人々が著作権の保護期間をひたすら引き延ばすことを主張する理由も何となく理解できます。何しろ、自分たちのおじいちゃんの死後50年が経過したある日をもって突然に4億円が消えて無くなるのですから、その無念さたるや筆舌に尽くしがたいものがあるでしょう。(^^;

ただし、彼の子孫はこの現実は以前から分かっていたこととして恬淡としているということです。さらに、シベリウスの権利はあちこちに分散しているようで、彼の子孫にそっくり4億円が支払われるようでもないようです。

さて、シベリウスと言えば交響曲作家というの評価として定着しています。

しかし、彼の経歴を見てみると、交響曲に着手したのはずいぶん遅い時期であることに気づかされます。

確かに、この第1番のシンフォニーの前に「クレルヴォ交響曲」を発表していますが、あの作品は声楽をともなったカンタータのような作品です。クラシック音楽の王道としての交響曲のスタイルをもった作品としてはこの第1番が番号通りに彼のファースト・シンフォニーとなります。

彼はここに至るまでに、すでにクレルヴォ交響曲を完成させ、さらに「4つの伝説曲」を完成させて、すでに世界的な作曲家としての評価を勝ち取っていました。

ですから、よくこの作品にはチャイコフスキーからの影響が指摘されるのですが、この冒頭部分を聞くだけでも、チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界が築かれていることが分かります。

以前、この事に関して次のように書いたことがあります。

初期の作品はどれをとっても旋律線が気持ちよく横にのびていく。しかも、その響きは今までの誰からも聞かれなかったシベリウス独特の硬質感のあるものだ。そのひんやりとした手触りはまがうことなく北欧の空気を感じさせてくれる。

初期の作品にチャイコフスキーの影響を指摘する人が多いが、それは誤りだ。これは断言できる。チャイコフスキーの響きはもっと軟質で、その違いはシベリウス自身はっきりと認識していたはずだ。

シベリウスは最初からチャイコフスキーの亜流としてではなく、シベリウスそのものとして登場している。彼独特の響きを駆使して、伸びやかに、思う存分に音楽を歌い上げている。聞いていて本当に気持ちが良いではないか。

この考えは今も基本的には変わりませんが、それでもそのさらに根っこの部分にはチャイコフスキーの影が見え隠れすることも否定できませんね。

そして、そういうシベリウスの素晴らしさがもっともよく表れているのが最終楽章でしょう。

特に、漆黒のツンドラの大地を思わせる第1主題の彼方から朝日が上ってくるような第2主題はとても魅力的だと思ったものです。そして、この辺の作り方は何故か渡辺暁雄さんがとても私の感性にピッタリ合っていて、一時彼の録音ばかり聞いているときがありました。

なお、余談ながら、冒頭のティンパニとクラリネットのみで奏でられる暗い序奏から、ヴァイオリンの刻みにのって輝かしい第1主題があらわれるところは、一時、オーディオのチェックによく使っていました。聞こえるか聞こえないかというピアニシモからオーケストラの輝かしい響きまで一気に駆け上っていくこの部分がきちんと再生できると、かなりの作品に対応できるのではないかと思います。

清潔に、そして雄大に歌い上げる

この二つのシベリウスの交響曲録音は、結果として、バルビローリからニューヨークへの「置き土産」のようなものになってしまいました。いや、もしかしたら、42年に録音した交響曲第1番はバルビローリ自身もその様な思いで録音したのかもしれません。この二つの録音を聞いて驚くのは、作品へのアプローチが後のシベリウス録音と較べてみても基本的には大きな違いがないことです。言うまでもない事ですが、最晩年に完成させたハレ管との全集と比べてみても大きな違いはなく、バルビローリのシベリウスへの解釈はこの若い時代にすでに出来上がっていたことがよく分かります。

そして、シューベルトの録音を取り上げたときにもふれたことですが、とにかく驚くほど良好な状態で録音されているので、貧弱な音質の中からその様なことを聞き取るような努力は一切必要がありません。

それどころか、後のバルビローリと較べてみれば、若さが持っている推進力に満ちた音楽の姿がはっきりと聞き取ることが出来て、それがこの上もなく魅力的です。

シベリウスにとって、この初期の二つの交響曲は(1番と2番)は、未だチャイコフスキーからの影響を強く受けていますから、このバルビローリのようにしっかりと歌い上げ、そしてドラマティックに仕上げてほしいと思ってしまいます。

もちろん、シベリウスに影響を与えたチャイコフスキーは、その背景として西洋古典音の伝統を吸収してロシアにおいても本格的な交響曲が生み出せることを証明しようという強い意志を持っていました。そして、その思いはシベリウスもまた共有していました。

ですから、トスカニーニのようにその方向性に軸足を置いてひたすら「凝縮」させるというやり方もあるでしょう。

もしかしたら、バルビローリの頭の中には1940年にトスカニーニが録音したシベリウスの交響曲第2番があったのかもしれません。(と、書きながら、この録音を未だにアップしていないことに今気づきましたーー;)

もちろん、バルビローリにトスカニーニへの対抗意識などはなかったでしょうが、何かと言えばトスカニーニを引き合いに出しては酷評を繰り返す大物評論家への反発があったことは否定できないでしょう。

そう思って、40年と42年に録音されたこの二つの交響曲を聞いてみれば、最初にも言ったように、トスカニーニ流のやり方とは真逆のやり方で演奏しています。そして、後の時の流れを見れば、このバルビローリの流儀こそがシベリウス演奏のスタンダードになっていって、トスカニーニのシベリウスは復刻の貧弱さにも足を引っ張られて「骸骨のダンス」などと酷評されることになりました。

しかしながら、最近になって良好な状態で復刻されたトスカニーニのシベリウスを聞き直してみれば、世間で酷評されるほど酷い音質でもないし、音楽の姿もトスカニーニならではの強い個性が刻印された演奏だと思うようになりました。

とは言え、やはりシベリウスの音楽はこのバルビローリのような歌心に満ちた演奏で聞きたいと思います。例えば、第1番の最終楽章で漆黒の大地から太陽がのぼってくるような場面では、それに相応しいドラマティックな表現がどうしても必要だと思うのです。

不思議なことですが、若い頃のカラヤンもまたシベリウスと相性がいいので、清潔に、そして雄大に歌い上げるスタイルがシベリウスには似合うのでしょう。

とは言え、音符の音価を目一杯に引き延ばして野放図に歌いまくる晩年のカラヤンのシベリウスは願い下げですが、それでも歌ってくれた方が聞いていて気分がいいのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)