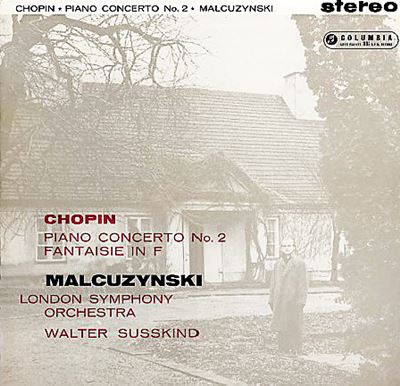

Home|マウツジンスキ(Witold Malcuzynski)|ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

(P)ヴィトルト・マウツジンスキ:ワルター・ジュスキント指揮 ロンドン交響楽団 1959年7月6日~7日録音

Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21 [1.Maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21 [3.Allegro vivace]

僕は悲しいかな、僕の理想を発見したようだ

1829年にウィーンにおいてピアニストデビューをはたしたショパンは、その大成功をうけてこの協奏曲の作曲に着手します。そして、よく知られているようにこの創作の原動力となったのは、ショパンにとっては初恋の女性であったコンスタンティア・グワドコフスカです。

第1番の協奏曲が彼女への追憶の音楽だとすれば、これはまさに彼女への憧れの音楽となっています。

とりわけ第2楽章のラルゲットは若きショパン以外の誰も書き得なかった瑞々しくも純真な憧れに満ちた音楽となっています。

「僕は悲しいかな、僕の理想を発見したようだ。この半年というもの、毎晩彼女を夢見るがまだ彼女とは一言も口をきいていない。あの人のことを想っているあいだに僕は僕の協奏曲のアダージョを書いた」

友人にこう書き送ったおくように、まさにこれこそが青年の初恋の音楽です。

- 第1楽章 Maestoso

- 第2楽章 Larghetto

ショパンが恋心を抱いていた、コンスタンツィヤ・グワトコフスカへの想いを表現されている。まさに「初恋」の音楽です。 - 第3楽章 Allegro vivace

名人芸をひけらかすようなスタイルを意図的に避けている

マウツジンスキとチャイコフスキーの協奏曲というのは珍しい組み合わせだなと思って興味津々で聞いてみました。残念ながらモノラル録音なのですが、録音そのもののクオリティは悪くはありません。しかし、最初のピアノの音が出た瞬間に思わず「重い!!」と思ってしまいました。そこには、彼のショパン演奏で聞くことのできるきらびやかな響きは影も形もありません。

これはいったいどうしたことかと思いました。録音に問題があったのか、それともこの時のマウツジンスキの調子が悪かったのか、等と思案を巡らせてしまいました。しかしながら、最初にふれたように録音的にはそれほど問題があるとも燃えません。

そうなると、これはマウツジンスキによる「意図的な響き」と言うことになります。

そして、聞き進んでいくうちに、次第にその狙いのようなものが見えてきました。

普通は、チャイコフスキーのピアノ・コンチェルトと言うことならば華やかに盛りあげてピアニストとしての腕前を誇示するのが普通です。ホロヴィッツがアメリカデビューの時にこの作品を演奏して、最後の楽章で一気にテンポを上げてオーケストラを置き去りにするような「名人芸」を披露して大成功をおさめたのは有名な話です。

しかしながら、ここでのマウツジンスキにはそう言う「色気」は欠片もありません。そして、その重くて、どちらかと言えば暗めの音色を貫くことによって、華やかさではなくて重くて分厚い雲が覆い被さるロシアの大地のようなものが浮かび上がってくるのです。確かに、こういうチャイコフスキーは随分と変わった解釈と言わざるを得ませんが、それはそれで何ともいえない「味わい」に満ちた演奏であることも事実です。

いわゆる「ファースト・チョイス」にはならないけれど、この作品をいろいろな演奏で飽きるほど聞いてきた人にはお勧めの演奏と言える・・・と言う類の演奏です。(^^;

そう言えば、この少し後にショパンのピアノ協奏曲第2番も録音をしているのですが、これもまた全体としては抑え気味の演奏です。

まず、何よりも伴奏のオーケストラがショパンの協奏曲に「相応しい^^;」素っ気なさで始まるのが一つの要因です。しかし、第2楽章のメランコリックな音楽などはもう少し情感を込めて演奏してほしいなと思うのですが、なんだかわざと素っ気なく演奏しているように聞こえます。もっとも、そう思ってしまう背景に、この演奏を聞く直前にハスキル&マルケヴィッチによる同曲の録音を聞いたからかもしれません。

また、ピアノの音色に関してはチャイコフスキーの時のような「異形」さはないので、それがマウツジンスキの解釈なのかもしれません。

そう言えば、ほぼ同時代のライブ録音でシモン・ゴールドベルグのメンデルスゾーンのコンチェルトを聞いたことがあるのですが、そこでも彼は名人芸をひけらかすようなスタイルを意図的に避けていることは明らかでした。そう言う意味では、この時代のヨーロッパの「大人」のソリストというのは、そう言う側面が強かったのかもしれません。

ただし、さすがのマウツジンスキも最終楽章のフィナーレになだれ込むとさすがに抑えが効かなくなったのか、華やかな響きで鮮やかに弾ききってしまっています。もしも、この部分も最期まで抑えて地味に重く弾ききっていれば、それはそれで「面白い醒めた演奏」になったのかもしれません

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-08-18:MM

- 有難うございます。これと所持しているKletzki,Rowickiと3種を聴きました。小生には素っ気なくは感じずpoland的?情感があるように聴きました。

沢山の曲、演奏.解説をされていて、大変興味深いsiteです!

批評もうなずくところ多々です。これからも時々よらせて頂きます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)