Home|ヨセフ・スーク(Josef Suk)|ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100

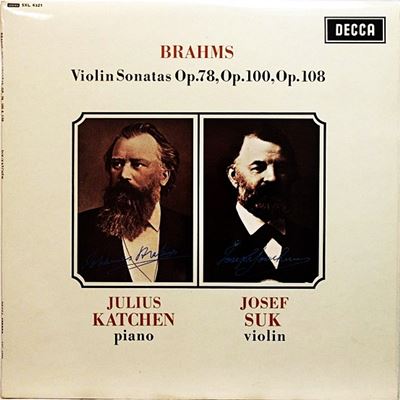

(Vn)ヨセフ・スーク:(P)ジュリアス・カッチェン 1967年3月1日~3日録音

Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100 [1.Allegro amabile]

Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100 [2.Andante tranquillo - Vivace]

Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100 [3.Allegro grazioso (quasi andante)]

ロマン派におけるヴァイオリン・ソナタの傑作

さらに、完成度という観点から見ると、これに匹敵する作品はフランクの作品以外には思い当たりませんから、そういう点を考慮すれば3曲というのは実に大きな貢献だという方が正解かもしれません。

ブラームスの第1番のソナタは1878年から79年にかけて、夏の避暑地だったベルチャッハで作曲されました。

45才になってこのジャンルに対する初チャレンジというのはあまりにも遅すぎる感がありますが、それはブラームスの完全主義者としての性格がそうさせたものでした。

実は、この第1番のソナタに至るまで、知られているだけでも4曲のソナタが作曲されたことが知られています。そのうちの一つはシューマンが出版をすすめたにもかかわらず、リストたちの忠告で思いとどまり、結果として失われてしまったイ短調のソナタも含まれています。

他の3曲は弟子の証言から創作されたことが知られているものの、ブラームスによって完全に破棄されてしまって断片すらも残っていません。

ブラームスがファーストシンフォニーの完成にどれほどのプレッシャーを感じていたかは有名なエピソードですが、そのプレッシャーは決して交響曲だけに限った話ではありませんでした。ベートーベンが完成形を提示したジャンルでは、ことごとくプレッシャーを感じていたようで、そのプレッシャーがヴァイオリン・ソナタというジャンルでも大量の作品廃棄という結果をもたらしたようです。

では、ヴァイオリン・ソナタという形式の「何」が、ブラームスに対して多大な困難を与えたのでしょうか。

もちろん、私ごとき愚才がブラームスの心中を推し量ることなどできようはずもないのですが、そこを無理してあれこれ思案をしてみれば、おそらくはヴァイオリンとピアノのバランスをどうとるかという問題だったのではないかと思います。

言うまでもないことですが、ヴァイオリン・ソナタの歴史を振り返ってみれば、ヴァイオリンとピアノという二つの楽器が対等な関係ではなくて、どちらかが主で他が従という形式をとっていました。それが、モーツァルトという天才によって初めて両者が対等な関係でアンサンブルを形成する音楽へと発展していきました。

そして、この方向性のもとで一つの完成形を示したのが言うまでもなくベートーベンでした。

しかし、一連のベートーベンの作品を聴いてみると、事はそれほど単純ではないことに気づかされます。

鍵盤楽器としてのピアノの機能が未だに貧弱だったモーツァルトの時代では、ヴァイオリンとピアノは十分に共存できましたが、ベートーベンの時代になるとピアノは急激に発展していき、オーケストラを向こうに回して一人で十分に対抗できるまでの力を蓄えてしまいます。

それに比べると、ヴァイオリンという楽器は弓の形状は多少は変わったようですが、弓を弦に擦りつけて音を出すという構造は全く変わっていないわけですから大きな音を出すにも限界があります。

ですから、クロイツェル・ソナタなどでピアノが豪快にうなりを上げて弾ききってしまうと、さすがのベートーベンをもってしてもヴァイオリンがかすんでしまう場面があることを否定できません。

そして、ロマン派の時代になるとピアノはその機能を限界まで高めていきます。(ブラームスのピアノコンチェルトの2番を聴くべし!!)

つまり、頭の中だけでこの両者を丁々発止のやりとりをさせて上手くいったと思っても、実際に演奏してみるとピアノがヴァイオリンを圧倒してしまい「何じゃこれ?」という結果になってしまうのです。

つまり、この二つの楽器の力量差を十分に配慮しながら、それでもなおこの二つの楽器を対等な関係でアンサンブルを成立させるにはどうすればいいのか?

これこそが、45才まで書いては廃棄するを繰り返させた「困難」だったのではないでしょうか?

もっとも、これは私の愚見の域を出ませんから、あまりあちこちでいいふらさないように・・・(^^;

しかし、ブラームスのヴァイオリン・ソナタを聴くと、この二つの楽器が実に美しい調和を保っていることに感心させられます。

ベートーベンでは、時にはピアノがヴァイオリンを圧倒してしまっているように聞こえる部分もあるのですが、ブラームスではその様な場面は皆無と言っていいほどに、両者は美しい関係を保っています。そして、その様な絶妙のバランスを保ちながら、聞こえてくる音楽からはしみじみとした深い感情がにじみ出してきます。

これはある意味では一つの奇跡と言っていいほどの作品群です。

ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調op.100

ベルチャッハに次いでブラームスが避暑地として選んだのがスイスのトゥーンでした。

ヴァイオリン・ソナタの2番と3番はともにこのトゥーンで作曲されました。

トゥーンは私も一度訪れたことがあるのですが、湖の畔に広がる小さな町で、天気がよいと遠くにアルプスの山が見渡すことができる実に気持ちのいいところです。ブラームスの評論家として有名なガイリンガーはその事をとらえて、トゥーンの町がベルチャッハよりも雄大なように、第2番ソナタもアルプス風の威厳に富んで力強くて逞しい、等と述べているそうです。

「ほんまかいな?」という感じですが、しかし、この作品に取り組んだ頃のブラームスは人生の絶頂にあったことは間違いないようです。3曲あるブラームスのヴァイオリン・ソナタのなかでは最もよく歌う作品であり、音楽は明るくのびのびしています。

音楽家としての成功を勝ち取り、多くの友人に囲まれて充実した作曲活動を展開していた時期であり、その様な幸福な生活をこの作品が反映ししていることは間違いありません。

「爽やか」なブラームスに仕上がっている

ヨセフ・スークは日本とは非常になじみ深いヴァイオリニストでした。初めての来日はソリストとしての活動を強化しはじめた1959年9月に世界一周ツアーを行った時でした。そして、同じ年の秋には、アンチェル指揮チェコ・フィルのツアーにソリストとして同行しました。そして、この続けての来日でよほど日本のことを気に入ったのか、その後はソリストとしてだけでなく、「スーク・トリオ」の一員として数多く来日することになります。その演奏スタイルは一言で言えば「端正」という言葉がピッタリであり、いささか細身ではあっても透明感溢れる美しい響きが魅力的でした。ただし、年を兼ねるにつれていささか切れ味に欠けて、よく言えば温かみのある音色と言われたのですが、これはシルバーシート優先ならではの日本での評価でしょうね。(^^;

そんなスークがカッチェンとコンビを組んで1967年にブラームスのヴァイオリン・ソナタを一気に全曲録音してくれたのがここで紹介している演奏です。幸いなことに、その録音はその年のうちにリリースされたのでぎりぎりでパブリック・ドメインの仲間入りをすることになりました。

まさにぎりぎりセーフという感じです。

さて、その演奏の方なのですが、カッチェンという人はソロの時はかなり強靱でぐいぐいと前に出てくることもあるのですが、こういう「合わせもの」になると相方を立てて引き気味になるという傾向があります。カッチェンは50年代にリッチとブラームスのソナタを録音しているのですが、そこではぐいぐいと前に出てくるリッチをカッチェンがしっかりとサポートしている雰囲気です。

そして、その傾向はこの録音でも顕著です。

ただし、そう言う引き気味のカッチェンのピアノに対してスークのいささか細身で端正なヴァイオリンが加わると「薫風香る」とまでは言わなくても「爽やか」なブラームスに仕上がっています。

ただし、ブラームスのヴァイオリン・ソナタに「爽やか」という言葉が誉め言葉になるのかと言えばいささか困ってしまいます。つまりは、雰囲気的にどちらもお互いに気遣いすぎて両方とも引き気味になってるように聞こえてしまうのです。

おそらく、大多数の人はもう少し明暗にとんだ重みのある音楽を期待すると思うのですが、要はなんだか両方ともに引き気味のような感じになっていていささか軽すぎる音楽になっているように思われるのです。どうやら、音楽というのは我が儘な奴がいてこそ面白くなる面がある出会って、両方ともに真面目な人格者だと逆に物足りない部分がでてしまうと言うことなのでしょう。

しかし、暗くて重いだけがブラームスではないので、たまにはこういう明るく軽くて爽やかさを感じられるブラームスもいいでしょう。つまりは、こういう人格者同士の組み合わせも時には煩悩をはらうにはいいのかもしれません。

ただ、一つだけ残念なのは、このカッチェンとスークにチェロのシュタルケルが加わって録音したブラームスのトリオが文句なく素晴らしいのですが、そちらの方は1968年の録音なので、今回の著作権法の改訂でまさにパブリック・ドメイン目前でスルリと滑り落ちてしまったことです。

どちらかと言えば抑え気味の二人に剛直なシュタルケルが加わると全体の雰囲気がガラリと変わり実に情感豊かなブラームスになっていて個人的には大好きな録音でした。

実にもって残念なことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)