Home|カッチェン(Julius Katchen)|ガーシュイン:ピアノ協奏曲

ガーシュイン:ピアノ協奏曲

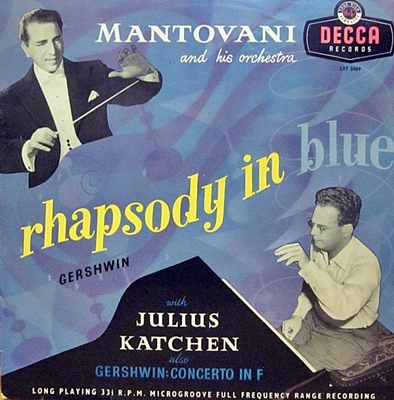

(P)ジュリアス・カッチェン マントヴァーニ楽団 1955年5月5日&7日録音

Gershwin:Concerto in F [1.Allegro]

Gershwin:Concerto in F [2.Adagio - Andante con moto]

Gershwin:Concerto in F [3.Allegro agitato]

ジャズとしてはいいが・・・

まず、有名な話から・・・。(^^;

よく知られているように、音楽の専門的な教育を受けていないガーシュインは楽想は溢れるようにわき出ても、それを管弦楽のためにオーケストレーションする能力はありませんでした。ですから、彼の代表作である「ラプソディー・イン・ブルー」はグローフェがオーケストレーションを担当しました。

しかし、何時までもそれでは駄目だ!!と言うことで一念発起し、最初から最後まで全てを自力で書き上げたのがこの「ピアノ協奏曲(ヘ長調)」でした。

しかし、未だ力足らずのガーシュインには、自分の書いたスコアがどのように鳴り響くのかを判断することができませんでした。そこで、彼は自前で楽団を雇って自分の楽譜を演奏させ、その演奏を聞きながら楽譜の訂正を行いました。(ちなみに、ガーシュインはクラシック音楽の作曲家では到底望めないような高額の報酬を得ていました。)

そして、伝えられる話では、ガーシュインが書いた楽譜は、彼が気にしていたほどにはひどい出来ではなく、僅か6カ所の訂正だけですんだと言うことです。

さて、こうやって、始めて自力で書き上げた作品なのですが、その作品のできに関しては当初から賛否両論が入り乱れていました。

まず肯定的だったのはストラヴィンスキーで、彼はこれを天才の作と褒め讃えたそうです。ただし、彼は自らのもとに管弦楽法を学びたいとやってきたガーシュインに「どうやったらお前みたいに金が稼げるのかこちらの方が聞きたいくらいだ(後に本人は否定)」と言ったそうですから、何処まで真面目に向き合った発言なのかは計りかねます。

逆に否定的だったのはプロコフィエフで、この作品を始めて聞いたときに「32小節のコーラスの連続というだけの、まとまりのない曲である」とバッサリ切り捨てたそうです。やはり、彼は骨の髄までのクラシック音楽家なのです。

しかし、そばにいたディアギレフは「ジャズとしてはいいが、出来損ないのリストである。」と述べています。

このディアギレフの言葉は、もしかしたらラヴェルがガーシュインに与えた言葉~「あなたは一流のガーシュインです。何も今さら2流のラヴェルになることはありませんよ」~をより直截なものにしただけかもしれません。

ラヴェルにしてもディアギレフにしても、ガーシュインの音楽は大好きだったけれども、それは王道クラシックの音楽としてではなく、まさに何ものにも縛られることのないガーシュインの音楽が好きだったのです。

もしかしたら、ストラヴィンスキーがほめたのも、このディアギレフと同じ文脈だったのかもしれません。

まあ、そう思えば、結構かっこいい部分もあるので、それはそれなりに楽しく聞ける音楽であることは事実です。

ただ、もう少し余分なものを削ぎ落として、「ラプソディー・イン・ブルー」くらいにすればもっとよかった、等と言えば顰蹙を買うでしょうか。

聞いて楽しければ何の文句があるんだ

これはとても面白い演奏と録音です。マントヴァーニと言えばヴァイオリンの響きを巧みに生かしたイージー・リスニングの第一人者というのが通り相場です。当然の事ながら、クラシック畑の人間からすれば「軽く」見られる存在であったことは否定できません。

しかし、そのマントヴァーニと、ピアニストの中でも芸人肌とは一番縁遠いと思われるカッチェンが組んでガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」と「ピアノ協奏曲」を録音しているのです。特に、「ピアノ協奏曲」の方は、ガーシュインが初めて「クラシック音楽の作曲家」としての意識を持って管弦楽のスコアまで含めて全て自分で書いた作品です。そう言う作品をどうしてこういう「組み合わせ」で録音をしたのか、その提案は誰からのもだったのか、興味深いと言えば興味深い話です。

ただし、この「ピアノ協奏曲」に関してディアギレフは「ジャズとしてはいいが、出来損ないのリストである。」と評したそうですから、まさにジャズとしてのピアノ曲と考えればこれは結構興味深い組み合わせなのかも知れません。

ただし、カッチェンの方はいつものように冴えわたった響きでかなりキッチリと演奏しています。もちろん、カッチェンの音ですから、その「キッチリ感」の中に考え抜かれた簿妙なニュアンスが散りばめられていることは聞き逃してはいけませんが、基本はやはり「キッチリ」しています。

しかし、それをサポートするマントヴァーニと彼のオーケストラは実に楽しそうに、そして粋に音楽を縁取っていきます。こういう風に面白味に溢れた響きで、入念に、そしてユニークに自由に歌わせていくというスタイルはクラシック畑の指揮者には出来なくなってしまいました。何しろ「原典」が大事ですから、これはもう、言い切ってしまってもいいでしょう。

しかし、この二つの異質なものが出会うことで、その異質さゆえにお互いがお互いを上手くひき立ってあっているように聞こえて、それが「ジャズ」的な面白さにつながっているように思えるのです。

しかし、多くのクラシック音楽ファンからすれば、こういう作品のこういう演奏は下品であり、ハイソでないという声が上がるかもしれません。

今のクラシック音楽の世界を支えているのは年寄りばかりです。

そして、そこになかなか若い人が入ってこないのは、こういうマントヴァーニのようなあざとさを持ち込む勇気がないというのも大きな要因になっているような気がします。そして、そう言う団体と共演する「勇気」を持ったソリストが少ないのも残念な話です。

もちろん、それに似たような試みを行っているソリストもいるのですが、その大多数は「クラシック」だけでは評価されない中途半端な存在であることが多いのが残念な事実です。カッチェンほどのレベルのソリストは今の時代はかたく「クラシック音楽」の世界に閉じこもってしまっています。

それゆえに、そう言うあざといマントヴァーニと生真面目すぎるカッチェンが組み合わさったこの録音は、まさに希有の価値があります。

聞いて楽しければ何の文句があるんだというマントヴァーニの言葉が聞こえてきそうです。

なお、録音の方はモノラルとは信じがたいほどの優秀さです・・・と言うか、どうして55年のDecca録音なのにモノラルなのか不思議と言えば不思議、残念な話ではあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-09-28:コタロー

- この曲を初めて聴いたのは、私が20代の頃、アンドレ・コステラネッツ楽団の演奏でした。その時の印象は、「ガーシュインはかなり無理をしているな」というものでした。具体的には、彼のジャズのイディオムを協奏曲の形式に無理やり落とし込んでいると感じたのです。

ところが、今回のカッチェンとマントヴァーニのコンビの演奏を聴いてみると、両者がうまい具合に溶け込んでいるのですね。昭和の言葉遣いでいえば「イカす」演奏なのです。

そう感じるようになったのは、自分が歳をとったということなのかもしれませんね。

2022-09-18:ToshI

- 私のこの曲の初体験は、映画『巴里のアメリカ人』の1シーンです。ガーシュウィンの友人であるオスカー・レヴァント演じる主人公の友人の音楽家が、妄想の中で1人?役(ピアニスト、指揮者、楽団員(全パート)、観客も本人)をこなして悦に入る場面でこの曲の第3楽章が使用されていましたが、当時は曲名が判らず、後年になってガーシュウィンのレコードを収集するようになってから、プレヴィン&コステラネッツ盤で初めて全曲を聴いて、この曲だったんだと理解しました。後にレヴァントが全曲演奏したCDを入手して、映画同様のノリの良い演奏に感激したのも、今となっては佳い思い出です。ちなみに、カッチェン&マントヴァーニ盤もCDを所持していますが、リストのコンチェルトみたいで、これはこれで興味深い演奏だと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)