Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|ワーグナー:ジークフリート牧歌

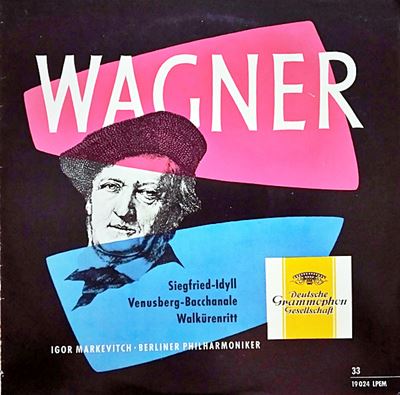

ワーグナー:ジークフリート牧歌

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年12月7日~9日録音

Wagner:Siegfried-Idyll

階段の音楽

ジークフリート牧歌は、1870年、晴れて自分の妻となったコジマへの誕生日プレゼントとして創作されました。しかし、コジマの誕生日までそのプロジェクトは極秘であり、練習も家族に知られないように行われたと言います。

そして、誕生日当日の朝、コジマは美しい音楽で目をさますことになります。階段に陣取った17名の演奏家とワーグナーによる彼女へのプレゼントが同時に世界初演となったわけです。

そして、音楽が終わると、ワーグナーはうやうやしく総譜をコジマに手渡したと言います。

なかなかやるもんです。

そして、コジマと子供たちはこの作品を「階段の音楽」と呼んで何度も何度もアンコールしたと言うエピソードも伝わっています。

こういうお話を聞くとワーグナーってなんていい人なんだろうと思ってしまいます。しかし、事実はまったく正反対で、音楽史上彼ほど嫌な人間はそういるものではありません。(-_-;)おいおい

ただ、コジマとの結婚をはたし、彼女とルツェルンの郊外で過ごした数年間は彼にとっては人生における最も幸福な時間でした。そして、その幸福な時代の最も幸福なエピソードにつつまれた作品がこのジークフリート牧歌です。

それ故にでしょうか、この作品はワーグナーの作品の中では最も幸福な色彩に彩られた作品となっています

こういうのを聴くと、つくづくと人格と芸術は別物だと思わせられます。

ベルリン・フィルの余裕にマルケヴィッチの狂気に満ちた野蛮さのようなものが包摂されてしまっている

フルトヴェングラーが亡くなったのが1954年の11月30日ですから、これはまさにその直後に行われた録音と言うことになります。つまりは、フルトヴェングラーの突然の死という現実を前にして、ある意味ではよりフルトヴェングラー色が色濃くにじみ出るような時期にマルケヴィッチはベルリンフィルの前に立ったのです。しかし、彼がベルリン・フィルに要求したのはフルトヴェングラーが要求した音楽とはほとんど真逆とも言うべきベクトルを持ったものでした。

そして、この録音を聞けば、マルケヴィッチはその自らの音楽をこの時期のベルリンフィルにやりきらせているのです。

マルケヴィッチはコンサートでも録音でも良くワーグナーの管弦楽曲を取り上げていて、その解釈に関しては確固たるものを持っていました。その解釈このベルリン・フィルと録音した演奏を聞いても、一点の揺るぎもないことが分かります。

彼はワーグナーの音楽を重厚な響きによってうねるような巨大さを実現しようなどと言う気持ちは欠片も持っていません。彼が注目するのは、その楽曲の内部構造であって、その仕組みが誰の耳にも届くように知的に、そして明晰に表現することだけを求めていました。

その意味では、私が深く敬愛しているジョージ・セルとクリーブランド管によるワーグナー録音と方向性はほぼ同じです。

40歳をこえたばかりのマルケヴィッチにしてみればまさに油がのってこようかという時期であり、例え相手が全盛期のベルリンフィルであっても容赦なしという感じです。

彼が求めるワーグナーの姿は、後年手兵となったラムルー管と録音したときも要求するものはこのベルリンフィルの時と寸分の違いもありませんでした。

しかし、ラムルー管とベルリン・フィルで異なるのはその機能性です。ラムルー管はマルケヴィッチの地獄のしごきに耐えて必死でその棒に食らいついています。

しかし、ベルリンフィルの場合はさすがと言うべきか、その要求に対してもかなりの余裕を持って対応しています。

結果として、フルトヴェングラー時代の素晴らしい響きを保持しながら、実に堂々たる立派な音楽を聞かせてくれています。

しかし、聞き手というのは贅沢なもので、その余裕に包摂されるようにマルケヴィッチの狂気に満ちた野蛮さのようなものが封印されてしまっているように聞こえてしまうのです。そして、野蛮さこそがマルケヴィッチのマルケヴィッチたるところであるならば、それがあからさま表に出てくるラムルー管との演奏の方にエキサイティングな魅力を感じてしまうのです。

まあ、そんなおかしな聴き方をするのは私だけかもしれないのですが、音楽というのは上手ければいいという話ではないこともまた事実なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)