Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」

ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」

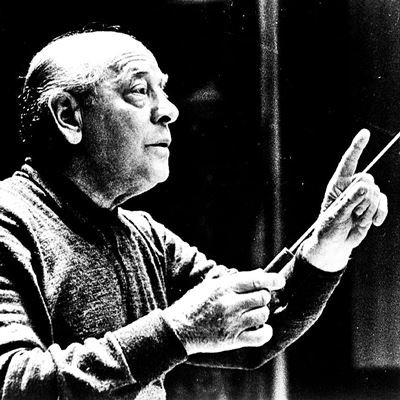

ユージン・オーマンディ指揮:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年6月13日録音

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [1.Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [2.Andante Con Moto]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [3.Allegro]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [4.Allegro]

極限まで無駄をそぎ落とした音楽

クラシック音楽に何の興味がない人でも、この作品の冒頭を知らない人はないでしょう。

交響曲と言えば「運命」、クラシック音楽と言えば「運命」です。

この作品は第3番の交響曲「エロイカ」が完成したすぐあとに着手されています。スケッチにまでさかのぼるとエロイカの創作時期とも重なると言われます。(1803年にこの作品のスケッチと思われる物があるそうです。ちなみにエロイカは1803?4年にかけて創作されています。)

しかし、ベートーベンはこの作品の創作を一時的に中断をして第4番の交響曲を作曲しています。これには、とある伯爵未亡人との恋愛が関係していると言われています。

そして幸か不幸か、この恋愛が破局に向かう中でベートーベンはこの運命の創作活動に舞い戻ってきます。

そういう意味では、本格的に創作活動に着手されたのは1807年で、完成はその翌年ですが、全体を見渡してみると完成までにかなりの年月を要した作品だと言えます。そして、ベートーベンは決して筆の早い人ではなかったのですが、これほどまでに時間を要した作品は数えるほどです。

その理由は、この作品の特徴となっている緊密きわまる構成とその無駄のなさにあります。

エロイカと比べてみるとその違いは歴然としています。もっとも、その整理しきれない部分が渾然として存在しているところにエロイカの魅力があるのですが、運命の魅力は極限にまで整理され尽くしたところにあると言えます。

それだけに、創作には多大な苦労と時間を要したのでしょう。

それ以後の時代を眺めてみても、これほどまでに無駄の少ない作品は新ウィーン楽派と言われたベルクやウェーベルンが登場するまではちょっと思い当たりません。(多少方向性は異なるでしょうが、・・・だいぶ違うかな?)

それから、それまでの交響曲と比べると楽器が増やされている点も重要です。

その増やされた楽器は第4楽章で一気に登場して、音色においても音量においても今までにない幅の広がりをもたらして、絶大な効果をあげています。

これもまたこの作品が広く愛される一因ともなっています。

恐るべし!ウィーンフィル!!

このオーマンディとウィーンフィルとの録音は、クレメンス・クラウスとの時とは違ってかなりの興味を持って聞いてみました。ただし、その「興味」というのはいささか底意地の悪い「興味」ではありました。オーマンディという人はフィラデルフィア管の音楽監督として40年以上も君臨した指揮者ですが、ストラヴィンスキーの「彼は一流のヨハン・シュトラウス指揮者だ」という嫌みにも象徴されるように、専門家の間ではそれほど評価の高い指揮者ではなかったようです。そんなオーマンディとウィーンフィルというのは非常に違和感のある組み合わせだったのです。

何といってもウィーンフィルというのは世界で一番「性悪」なオーケストラです。ですから、指揮者に能力がないと見切ると、ありとあらゆる嫌がらせを仕掛けます。

というわけで、はてさてこの組み合わせでベートーベンの5番「運命」がどのような「末路^^;」を辿るのか、興味津々だったのです。

ところが、冒頭からして、とてもウィーンフィルとは思えないほどの即物的なベートーベンが立ちあらわれます。管楽器のソロなどでウィーンフィルらしい色香が漂いはじめる部分もあるのですが、すぐにオーマンディは引き締めにかかります。

第2楽章の「Andante Con Moto」に入ると、さすがにややウィーンフィルらしい雰囲気が漂いそうになるのですが、それでもそれをオーマンディは許しません。

そして、それに続く第3楽章の「闇」もそれほど深くはないので、そこから最終楽章の「明」への転換もそれほどドラマティックとはいえない、まさに即物的な世界で押しきっていきます。

それは、まさにやや小ぶりなトスカニーニを思い出させるような「運命」なのです。

それにしても、この指揮に対してよくぞウィーンフィルは最後までつき合ったものだと感心させられます。

しかしながら、終演後の拍手にはなんだかブーイングも混じっているような期がしないでもありません。(^^v

なるほど、これでこの両者はこれで縁切りになっただろうなと思ったのですが、驚いたことに、調べてみれば60年代にはいると、オーマンディはウィーンフィルの定期に招かれる常連の一人になっていたというのです。さらに驚くのは、そこで取り上げた作品の中にはマーラーやブルックナーも数多かったと言うのです。

ただし、それらの記録が「録音」として残っているのかとあれこれ調べてみたのですが、残念ながら現時点では未だ「発見」出来ていません。

そして、ウィーン・フィルの楽団長を永年勤めていたオットー・シュラッサーは後になって「オーマンディは決して正確一点張りではなく、むしろ即興的に、多くの場合指揮棒なしで指揮をした。彼はほとんどウィーン式といってよい伝統に則って指揮をする指揮者」だったと述べているのです。

こういう言葉は半分以上は社交辞令として受け取るべきなのでしょうが、それでもこの録音を聞く限りは、彼の指揮はアメリカ的な即物主義的なポリシーに貫かれたものであり、そこにはウィーン式といってよい伝統などは影も形もないのです。

と言うことで、この52年から始まったオーマンディとウィーンフィルとのつきあいがどのような経緯を経て定期演奏会の常連となり、ウィーン式といってよい伝統に則って指揮をする指揮者へと「変身」したのか興味あるところなのですが、それを「音」で辿るのは現時点では不可能なようです。

オーマンディという指揮者は基本的にはセルやライナーと同じような独裁的な指揮者であり、何処のオケを振っても自らの色に染めるまで手綱を緩めない人でした。ですから、フィラデルフィア管の響きを「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれることを嫌い、それは正確には「オーマンディ・サウンド」だと豪語したほどの男です。

しかし、最終的にはシュラッサーから「彼はほとんどウィーン式といってよい伝統に則って指揮をする指揮者」だったと誉めてもらったと言うことは、最終的にはウィーンフィルの軍門に下ったと言うことなのでしょうか。

もしそうだったとすれば、まさに「恐るべし!ウィーンフィル!!」です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)