Home|アントニオ・ヤニグロ(Antonio Janigro)|ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第1番 変ロ長調 RV 47

ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第1番 変ロ長調 RV 47

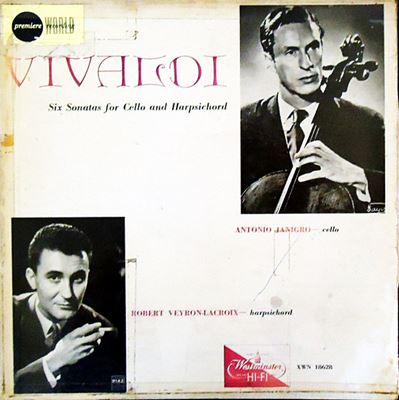

(Cello)アントニオ・ヤニグロ:(Cemalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ 1950年代前半録音

Vivaldi:Cello Sonata No.1 in B-flat major, RV 47 [1.Lorgo]

Vivaldi:Cello Sonata No.1 in B-flat major, RV 47 [2.Allegro]

Vivaldi:Cello Sonata No.1 in B-flat major, RV 47 [3.Lorgo]

Vivaldi:Cello Sonata No.1 in B-flat major, RV 47 [4.Allegro]

ヴィヴァルディを「退屈で品のない音楽」と思っておられる方がいれば一度こういう作品にも耳を傾けてください

まず一つめは、この6曲のチェロ・ソナタには作品番号14が与えられているのですが、これはパリの出版社がヴィヴァルディには無断で、彼のチェロ・ソナタを適当に6曲まとめて出版したときに勝手に付けた番号です。「著作権」などと言う概念がほとんど無かった時代ですから、こういうやり方で作曲者に無断で作品が出版されることが良くありました。

今ならば言語道断の振る舞いなのですが、しかし、考えようによってはそう言う形で出版されたからこそ後世に残ったという側面も否定できませんから、皮肉と言えば皮肉な話です。

ですから、ヴィヴァルディの作品は一般的には「RV番号(リオム番号)」で整理される事が多いのですが、この作品14として勝手にまとめられた作品のナンバーと「RV番号」には整合性はありません。

ちなみに、ナンバリングと「RV番号」の対応関係は以下の通りです。

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第1番 変ロ長調 RV 47

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調 RV 41

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第3番 イ短調 RV 43

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第4番 変ロ長調 RV 45

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第5番 ホ短調 RV 40

- ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第6番 変ロ長調 RV 46

よくヴィヴァルディに対して作品はどれも同じという批判的な意見があります。

たとえばダッラピッコラがヴィヴァルディのことを「600曲の協奏曲を作曲したのでなく、1曲を600回作曲したにすぎない」と言ったのは有名な話です。

実際、この6曲のチェロ・ソナタも見事なまでに似通った音楽であり、全体の構成も判で押したように「Lorgo-Allegro-Lorgo-Allegro」の4楽章構成になっています。

この「緩-急-緩-急」という4楽章構成の室内楽のことを世間では「教会ソナタ」と呼んでいます。

ただし、注意が必要なのは、この「教会ソナタ」というのは必ずしも教会で演奏される事を目的とした作品のスタイルではないと言うことです。実際、このスタイルの完成者と言われているアルカンジェロ・コレッリ自身は「教会ソナタ」という言葉を使っていません。

最初は教会で演奏されるのには相応しくない世俗的な舞曲と区別をするために、少しは真面目な雰囲気のソナタを「教会ソナタ」と呼ぶようになり、やがては「緩-急-緩-急」という4楽章構成の室内楽のことを「教会ソナタ」と呼ぶようになったらしいのです。

ただし、モーツァルトの「教会ソナタ」は司教座聖堂の典礼に用いるために作曲されたものですから、その名の通り教会で演奏されるために作曲されたものも存在します。

しかしながら、ここでヴィヴァルディが書いたチェロ・ソナタは全て「教会ソナタ」のスタイルをとっていますが、教会とは何の関係もない作品であることは言うまでもありません。

そして、いかに後世の作曲家から「退屈な男」と批判されようと、彼はここからスタートして、最終的には協奏曲という形式において「急-緩-急」というスタイルを生み出したことは紛れもない事実であり、そのスタイルは17~18世紀どころか20世紀にはいるまでも決定的な影響力を持ったのです。実際、数多くの協奏曲で「急-緩-急」というスタイルを持っていないものを見つけ出すには一苦労させられるはずです。

また、「ヴィヴァルディの音楽の品のなさが耐えられない」と言う人もいるのですが、それは演奏の仕方によっても随分と影響されるものであり、さらに言えば、これほども聞く人の心にスッと入り込んでくる美しい旋律を次々と書けた人は殆どいないのです。

というわけで、ヴィヴァルディと聞いただけ「退屈で品のない音楽」と思っておられる方がいれば、一度こういう作品にも耳を傾けてください。

どれもが演奏時間が10分にも満たない小品達ですからお手間は取らせません。

それから、この数日プロコフィエフの作品を集中的に聞いたこともあると思うのですが(^^;、こういうシンプルで素朴な音楽も良いものだとしみじみと感じ入りました。

ヴィヴァルディへのリスペクトを持って真剣に向き合っている

ヴィヴァルディのことを「品のない音楽」という人もいるのですが、それは演奏の仕方にも問題があるのではないかと気づかせてくれたのがこのヤニグロによる録音です。ピリオド演奏が隆盛を極めた21世紀初頭にはこういう作品も録音される機会が増えていきました。

しかしながら、具体的な名前は挙げませんが、そう言う演奏の大部分は横への流れを重視した、まるでBGMのような耳あたりの良さを追求した演奏が大部分でした。おそらくは、演奏する人自身がヴィヴァルディのことを全く評価していなかったのでしょう。

そう言う演奏からは、ヴィヴァルディに対するリスペクトが全く感じられません。

しかし、このヤニグロの演奏はそう言うBGM的な音楽とは全く異なります。

1956年という時期に彼がこの作品を6曲まとめて録音したのは、その背景にバロック音楽復興の動きがあったことは間違いないでしょう。そして、まさにそう言う復興期であったが故に、ヤニグロがこの一連のチェロ・ソナタを「取るに足りぬ」作品としてではなく、ヴィヴァルディへのリスペクトを持って真剣に向き合っていることがこの演奏からはひしひしと伝わってきます。

聞いてみてすぐに気づくことは、「あれっ?これってなんだかバッハぽい!」という感触です。

ひたすら横へ流すことだけしか考えていない演奏とは真逆で、ヤニグロは一音一音大切にしなら、どちらかと言えばゴツゴツした感じで作品を描いていきます。そして、その何処かゴツゴツした感じが「バッハぽい」と思わせる要因になっているようです。

そして、こういう演奏でヴィヴァルディを聞けば、決して「品のない音楽」とは感じません。少なくとも、私には品のない音楽とは聞こえません。

しかしながら、一つだけ残念なのは、伴奏を担当しているチェンバロです。

聞けばすぐ分かるように、使用しているのはモダン・チェンバロであり、おそらくは「ランドフスカ・モデル」のようなモンスター級の楽器ではないかと思われます。そして、その金属的な響きがともすれば違和感、さらには違和感をこえて耳障りに聞こえる場面が多いことです。

こんなチェンバロで聞かされるくらいならば普通にピアノで伴奏してくれた方がよかったと思うのですが、おそらくはバロック音楽復興という流れの中で録音されたのでしょうから、おそらくは当時としてはこれが最先端の演奏様式だったのでしょう。

もっとも、これだけ素晴らしいヤニグロのチェロが、これだけの優秀録音で聞けるのですから、これ以上の贅沢を言うのはやめましょう。(おそらくモノラル録音かと思われるのですが、こういう楽器編成だとステレオ録音とほとんど区別がつきません)

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)