Home|ロストロポーヴィッチ(Mstislav Rostropovich)|バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 ハ短調 BWV1011

バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 ハ短調 BWV1011

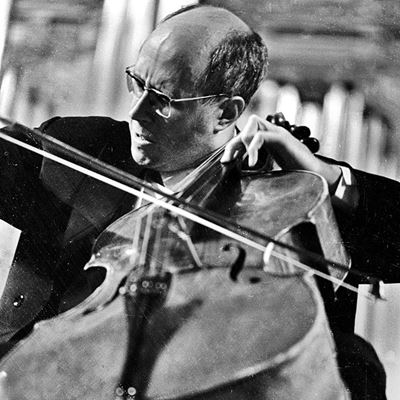

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [1.Prelude]

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [2.Allemande]

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [3.Courante]

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [4.Sarabande]

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [5.Gavottes]

Bach:Cello Suite No.5 in C minor, BWV 1011 [6.Gigue]

真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められる

その後の時代にも組曲という名の作品はありますが、それはこの意味での形式ではなく、言ってみれば交響曲ほどの厳密な形式を持つことのない自由な形式の作品というものになっています。

この二通りの使用法を明確に区別するために、バッハ時代の組曲は「古典組曲」、それ以後の自由な形式を「近代組曲」とよぶそうです。

まあ、このような知識は受験の役に立っても(たたないか・・)、音楽を聞く上では何の役にも立たないことではありますが。(^^;

バッハは、ケーテンの宮廷楽長をつとめていた時代にこの組曲形式の作品を多数残しています。

この無伴奏のチェロ組曲以外にも、無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ、無伴奏フルートのためのパルティータ、そして管弦楽組曲等です。

それにしても疑問に思うのは、この難曲である無伴奏のチェロ組曲を誰が演奏したのかということです。

ヴァイオリンの方はおそらくバッハ自身が演奏したのだろうと言われていますが、チェロに関してはそれほどの腕前は持っていなかったことは確かなようです。

だとすると、ケーテンの宮廷楽団のチェロ奏者がこの曲を演奏したと言うことなのでしょうか。

現代においてもかなりの難曲であるこの作品を一体彼はどのような思いで取り組んだのでしょうか。

もっとも、演奏に関わる問題は作品にも幾ばくかの影響は与えているように思います。

なぜなら、ヴァイオリンの無伴奏組曲と比べると無伴奏チェロ組曲の6曲全てが定型的なスタイルを守っています。

また、ヴァイオリンの組曲はシャコンヌに代表されるように限界を超えるほどのポリフォニックな表現を追求していますが、チェロ組曲では重音や対位法的な表現は必要最小限に限定されています。

もちろん、チェロとヴァイオリンでは演奏に関する融通性が違いますから単純な比較はできませんが、演奏者に関わる問題も無視できなかったのではないかと思います。

それにしても、よく知られた話ですが、この素晴らしい作品がカザルスが古道具屋で偶然に楽譜を発見するまで埋もれていたという事実は信じがたい話です。

それとも、真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められると言うことの例証なのでしょうか。

第5番ハ短調 BWV1011

- 前奏曲(Praeludium)

- アルマンド(Allemande)

- クーラント(Courante)

- サラバンド(Sarabande)

- ガヴォット I/II(Gavotte I/II)

- ジーグ(Gigue)

ハ短調という調性はチェロにとっては普通に調弦したのでは非常に演奏が困難な調性らしいです。そのためチェロの最高弦であるA線を1音下げて演奏することが一般化していたのですが、それでは当然のことながら響きが冴えなくなります。

そこで、最近では、本来の響きの美しさを保つために、超絶技巧を持ってして(^^;、通常の調弦で乗り切るのが一般化してきています。当然のことながら、アマチュア演奏家には用のない作品と言えますが、ハ短調という調性らしい荘重な音楽は実に魅力的です。

思慮深く、バッハという大きな存在に対して真っ向から挑んでいる

ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。演奏家というものは年を重ねればどうしても技術は衰えざるをえませんから、その年になるまでバッハの全曲を録音しようとしなかったロストロポーヴィチのスタンスは多くの人にとっては「一種の謎」でした。それに対して、ロストロポーヴィチは常に「今の私ににはまだ早すぎる」というようなことを言っていたような記憶があります。

この手とよく似た話というのは良くあることです。

例えば、有名なところではあのハイフェッツがパガニーニのカプリース全曲の録音を行わなかったことです。その理由を聞かれたハイフェッツは「私には難しすぎる」と返していたようです。ハイフェッツにそんな事を言われれば、カプリースの全曲録音した凡百のヴァイオリニストはどんな顔すればいいのか途方に暮れてしまいます。

そう言えば、素晴らしいモーツァルトのソナタ全曲の録音をしたペルルミュテールも、コンサートでは頻繁にモーツァルトを取り上げながらなかなか録音はしようとしないことに多くの疑問を投げかけられると「これまでモーツァルトは数多く弾いてきた。だけど今の私には荷が重過ぎる」と答えていたようです。

両方ともにできすぎた言葉だとは思うのですが、その背景には同じような質問が繰り返されることにウンザリしての末だったような雰囲気が漂います。

そう言えば、バックハウスがご婦人方から「マエストロはピアノを弾いていらっしゃらないときは何をされているのですか?」という質問に「自分の楽しみのためにピアノを弾いています」と答えたのも似たようなものだったのでしょう。

しかしながら、このロストロポーヴィチの「早すぎる」というのは、そう言う「ウンザリ感」とは少し違ったようです。

彼はその音楽性を高く評価していたミッシャ・マイスキーが若い頃にレコーディングの話が舞い込み相談されたときに次のように助言をしたというのです。

レコードなどは、いつでも録音できる。今、あわててレコードを出すと、当初は、たしかに君にとって誇りになるだろうが、以後君はそのレコードによって判断される事になり、若い頃の未熟な演奏でランクづけられるとなると、それから立ち直るのは、とてもじゃないが難しい事になる。

つまりは、「早すぎる」というのは韜晦ではなくかなり本音の部分もあったらしいのです。

しかし、考え抜くというのは大切なことですが、時には果敢な判断と実行というのも重要になるときがあります。実は、その事をこの1955年の「第10回プラハの春音楽祭」でのライヴ演奏を聞いてそう思ってしまったのです。

例えば、ヨーヨー・マは20代にして、バッハというBig Nameにひるむことなく、己のイマジネーションを自由に羽ばたかせてこの上もなく伸びやかなバッハを聴かせてくれました。当初は精神性の欠片もない演奏だという批判を受けながらも、年を重ねるにつれて、あれは20代の自由な精神と無謀とも言うべき勇気がなければ実現しなかったバッハ演奏であったことに気づかされます。

そして、この1955年に録音されたロストロポーヴィチのバッハも、同じように20代の若者でなければ為し得ない伸びやかさがあるのです。

ただし、ヨーヨー・マと較べればはるかに思慮深く、バッハという大きな存在に対して真っ向から挑んでいます。

この演奏はパッと聞くととても軽く聞こえてしまう部分もあるのですが、それは逆に言えばこの時代のロストロポーヴィチが信じがたいほどの技術を身につけているが故に起こる現象であることにすぐに気づきます。どん難所もいとも容易く弾ききっているが故に軽く聞こえる錯覚を引き起こすのですが、その音楽は決して軽くはありません。そして、これがライブによる一発勝負の演奏だったというのですから驚嘆するしかありません。そして、このライブ会場にいた人たちの幸せな思いはいかばかりだったかと、羨望の念を抑えきれないのです。

録音はどうやら Supraphonが行ったようで、おそらくはレコードとしてリリースすることを考えていたものと思われるほどに音質のクオリティは高いです。しかしながら、おそらくはロストロポーヴィチがOKを出さなかったのでお蔵入りしてしまったのでしょう。そして、そこから50年の時が経過してめでたくパブリック・ドメインとなって陽の目を見ることになったようです。

そして、確かなことは、この録音は「若い頃の未熟な演奏でランクづけられる」ような代物ではないと言うことです。

そう言えば、シュタルケルなどは何度もこのバッハの組曲を録音しています。その理由を聞かれてシュタルケルは「レーベルを移籍するたびに要請されるから」と語っていましたが、それもまた一種の韜晦でしょう。おそらくは、その時々の演奏家としての自分をバッハという対象と格闘することで確かめていたような気がします。

そう考えると、演奏家にとってのレコーディングというものがもつ意味についてあれこれと考えさせられる演奏と録音だと言うことになります。

なお、馬鹿みたいな話ですが、最初このライブ録音が「第10回プラハの春音楽祭」におけるものだと聞いて、どうしてソ連から亡命する以前のロストロポーヴィチが参加できたのだろうと不思議に思ったものです。しかしながら、よく考えてみれば、政治的事件としての「プラハの春」は1968年の出来事であり、、名前は同じ「プラハの春」であっても両者の間にはなんの関係もないのでした。

「プラハの春音楽祭」の方は、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の創設50周年にあたる1946年に第1回の音楽祭が開催されたものでした。そして、ビロード革命による民主化以降も同じ名前で続けられている歴史ある音楽祭でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)