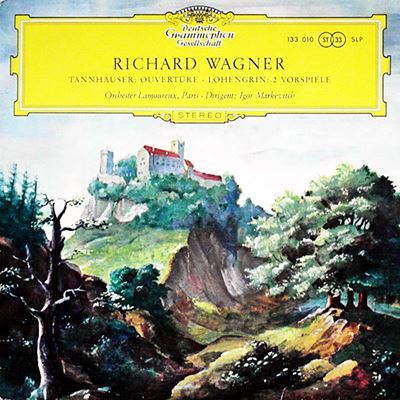

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|ワーグナー:「タンホイザー」序曲

ワーグナー:「タンホイザー」序曲

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1958年6月12日~13日録音

Wagner:Tannhauser Overture

男の身勝手

誰かが似たようなことを書いていたような気がするのですが、このお話を現代風に翻案してみればこんな風になります。

『都会に出て行って風俗のお店通いに狂ってしまった男とそんなアホ男を田舎でひたすら待ちわびる純情な娘、そしてそんな娘に密かに心を寄せる堅気の田舎青年・・・というのが基本的な人間関係です。

この男、一度は改心したかのように見えて田舎に戻ってきます。ところが、村の祭りで例の堅気の青年が「徳」だの「愛」だのとほざくのを聞いて心底うんざりしてしまって、「やっぱり町の風俗の姉ちゃんが一番だ!」なんどと叫んでしまいます。

驚いたのは村の衆であり、とりわけその純情娘の親や親戚から総スカンを食って再び村にはおれなくなってしまいます。

しかし、それでも世間知らずの純情娘はそのアホ男のことが忘れられず、必死で彼のことをとりなします。

仕方がないので、一族の連中は、「そんならハローワークに言ってまともな仕事について堅気の生活をするなら許してやる。(ローマ法王の許しを得るなら許してやる)」といいます。

男は仕方なくハローワークに通うのですが(ローマ巡礼)、基本的に考えが甘いので上手く職を得ることなど出来るはずもなく「世間の連中はどうせ俺のことなんか何も分かってくれないんだ!やっぱり俺には風俗の姉ちゃんが一番だ!!」と叫んで男は再び都会に出て行こうとします。

ところが、嫌と言うほど裏切り続けられたにもかかわらず、その純情娘はそれでもアホ男のことを忘れられず、最後は自分の命を投げ出して彼を救ってくれるのです。

さすがのアホ男もその娘の献身的な愛のおかげでようやくにして目覚め、おまけに、世間の人もその娘の心を思ってアホ男を許します。』

・・・という、男の身勝手を絵に描いたようなお話です。

あらためて指摘するまでもないことですが、このアホ男とは疑いもなくワーグナー自身のことです。

彼は己のアホさ加減と身勝手さを嫌と言うほど知っていました。

でも、そんなあほうな自分でもいつか命をかけてでも愛して救ってくれる純情な女性が現れることを本気で信じていたのもワーグナーという男でした。

プロ的な冷静さよりはアマチュア的な熱さを感じる演奏

フランスのオケというのは隙さえ見せれば手を抜こうとする習性があるようで、指揮者にとっては困った存在だったようです。ただし、クリュイタンスのように絶妙の手綱さばきで数多くの名録音を残した指揮者もいるのですが、それは通常の指揮者に求められる資質とはまた違った特別な能力の賜物だったようです。彼の有名なエピソードとして、ウィーンフィルとのブラームスの2番のリハーサルに現れた彼が「あなた方はこの曲をよく知っている。私もよく知っています。では明日」と言ってそのまま帰ったというのは有名な話です。それは、言うことを聞かないという点ではウィーンフィルはフランスの性悪なオケと似たり寄ったりではあるものの、それでも彼らの能力が優れている事への信頼もあったので、あえて練習を強いないほうが本番で彼らの実力が十分発揮できることをよく知っていたからでしょう。

つまりは、クリュイタンスという人は決して自分というものを表に出してそれをオケに強いるのではなくて、オケの自主性を最大限に尊重しながら彼らの美点を巧み引き出す能力を持ってた指揮者なのです。

ところが、そんな性悪オケの代名詞とも言うべきラムルー管が何処でどう間違ったのか、1957年にイーゴリ・マルケヴィチを首席指揮者にむかえます。前任のジャン・マルティノンはフランス音楽を得意としていた指揮者であり、ドイツ系アルザス人の血を引いてたからと言う単純な話ではないのでしょうが、そのドイツ音楽への解釈に対しても評価の高かった人物でした。

その後任に、彼らは何故か「猛獣使い」とも言うべきマルケヴィッチを自分たちのボスとしてむかえたのです。そして、ラムルー管のメンバーにとって「地獄」とも言うべき日々が幕を開けることになります。

しかし、それは聞き手の側から見れば、「これがあのラムルー管なのか??!!!」と驚きを禁じ得ないほどの素晴らしい録音を残していくことになるのです。

とりわけ、「マルケヴィッチ版」と呼ばれる楽譜を使って録音を開始したベートーベンの交響曲は実に素晴らしいものでした。そして、それは本来は「全集」として完結するはずだったのですが、遂にマルケヴィッチの厳しさに耐えきれなくなったオケのメンバー達は1961年にマルケヴィッチを追い出したことによって未完に終わってしまったのは返す返すも残念なことでした。

そして、そう言うマルケヴィッチとラムルー管との厳しい緊張感はこのワーグナーの管弦楽曲の録音からもはっきりと伝わってきます。

ラムルー管の名前はそのオケの創設者であるシャルル・ラムルーに由来するのですが、そのシャルル・ラムルーの最大の貢献はフランスにワーグナーの音楽を普及したことです。ですから、ラムルー管にはシャルル・ラムルー以降の伝統があるはずなのですが、マルケヴィッチはそう言う伝統のようなものには目もくれず、自分の解釈を徹底的に押し通しています。

実はマルケヴィッチはコンサートでも録音でも良くワーグナーの管弦楽曲を取り上げていて、その解釈に関しては確固たるものを持っていました。その解釈は1954年にベルリン・フィルと録音した演奏を聞いても、一点の揺るぎもないことが分かります。

彼はワーグナーの音楽を重厚な響きによってうねるような巨大さを実現しようなどと言う気持ちは欠片も持っていません。彼が注目するのは、その楽曲の内部構造であって、その仕組みが誰の耳にも届くように知的に、そして明晰に表現することだけを求めていました。その意味では、私が深く敬愛しているジョージ・セルとクリーブランド管によるワーグナー録音と方向性はほぼ同じです。

しかし、クリーブランド管とラムルー管ではその機能に大きな違いがありますから、その響きの質というか手触りはかなり異なります。しかしながら、マルケヴィッチにあってセルにないのはある種の「野蛮さ」のようなものです。

マルケヴィッチの鞭でしばくような棒に死にものぐるいでついて行こうとするラムルー管からは、そう言うマルケヴィッチの持つ「野蛮さ」のようなものがまざまざと感じ取れて、異様なまでの熱気のようなものが伝わってきます。

それは、ラムルー管に対して失礼な物言いになるかもしれないのですが、そこにはプロ的な冷静さよりはアマチュア的な熱さを感じるのです。

そう言えば、彼がロンドン響を指揮して録音したリムスキー=コルサコフのスペイン奇想曲もそれとよく似たような雰囲気になっていました。

ただし、こういう感じで日々リハーサルと本番が繰り返されれば、それはオケのメンバーにとってはたまったものではないだろうなと言うことは察せられます。そして、遂に最後の手段として彼らがマルケヴィッチを追い出してしまったのも仕方のないことであり、同時にそうなってしまわざるをえなかったあたりに、指揮者という稼業の難しさも感じてしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)