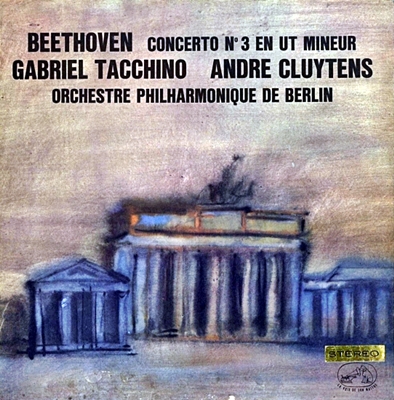

Home|ガブリエル・タッキーノ(Gabriel Tacchino)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37

(P)ガブリエル・タッキーノ:アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月4日&8日

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [3.Rondo. Allegro - Presto]

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

つまりは、この作品に関して言えば、ベートーベン自身も満足のいかない部分がいつまでも残り続けて、それ故に最後の「完成形」がなかなか得られなかったのでしょう。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。

ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなって、ようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。

過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。

ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。

そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

肩の力の抜けた悲壮感とは無縁なベートーベン

アンドレ・クリュイタンスが指揮したラフマニノフの協奏曲と言うことで注意が向いて、ガブリエル・タッキーノというピアニストと出会いました。調べてみると、この両者はもう一枚、ベートーベンのピアノ協奏曲第3番を録音していることに気づきました。おまけに、オーケストラはベルリン・フィルなので、実に贅沢な話です。

それにしても、このガブリエル・タッキーノというピアニストの正体がよく分かりません。

「ウィキペディア」によると、1934年にフランスのカンヌに生まれ、12歳でパリ国立高等音楽院に入学し、1952年プルミエ・プリ(一等賞)をとって卒業すると同時にパリ楽壇にデビューした、と言うことらしいです。そして、彼を語る上で外せないのがフランシス・プーランク唯一の弟子であるということです。

しかし、恥ずかしながら彼の演奏するプーランクの録音は聞いたことがないので、彼のことについて断定的な物言いは避けた方がよいのかもしれません。

しかし、ラフマニノフの協奏曲でも強く感じたのですが、実に美しい響きで全曲を弾ききっている力量には驚かされたものです。そして、もしかしたら、このベートーベンの協奏曲はラフマニノフの時よりもさらに素晴らしいかもしれません。

何といっても肩の力が抜けていて、ベートーベンだからと言って重厚感を求めたり、下手に悲壮感を煽り立てたりするような場面は皆無です。そして、ピアノの響きは何処までも美しいのです。

不思議に思うのは、これほどの力量を持ったピアニストがどうして表舞台にもっと登場しないのかと言うことです。

現役盤を探ってみても、師であるプーランクの作品を中心に数えるほどしか流通していません。

それから、もう一つ、蛇足かもしれませんが、クリュイタンスとベルリン・フィルのサポートの素晴らしさも指摘しておかなければなりません。

クリュイタンスと言う人は、何故かベルリン・フィルとベートーベンをやるとイン・テンポになります。そして、その特徴はこの協奏曲でも貫かれていて、肩の力が抜けて淡々と演奏しているように見えながら、その響きはこの上もなく充実しています。

その悲壮感とは無縁のオケをバックに、タッキーノは時に力強く、また時には夢見るようなファンタジックな世界を垣間見せてくれます。

派手さには欠けるかもしれませんが、こういう演奏こそが「本物」といるのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)