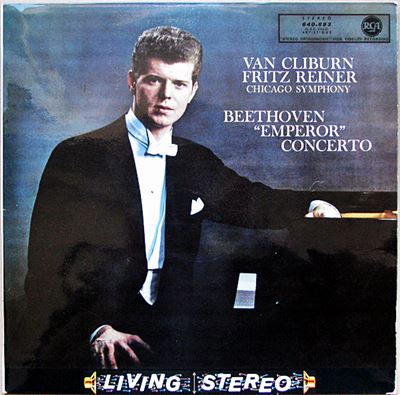

Home|クライバーン(Van Cliburn)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1961年5月4日,12日録音

Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor" [1.Allegro]

Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor" [2.Adagio un poco mosso]

Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor" [3.Rondo. Allegro]

演奏者の即興によるカデンツァは不必要

第5番の、通称「皇帝」と呼ばれるこのピアノコンチェルトがこの分野における最後の仕事となっています。

それはコンチェルトという形式が持っている制約のためでしょうか。

これはあちこちで書いていますので、ここでもまた繰り返すのは気が引けるのですが、やはり書いておきます。(^^;

いつの時代にあっても、コンチェルトというのはソリストの名人芸披露のための道具であるという事実からは抜け出せません。つまり、ソリストがひきたつように書かれていることが大前提であり、何よりも外面的な効果が重視されます。

ベートーベンもピアニストでもあったわけですから、ウィーンで売り出していくためには自分のためにいくつかのコンチェルトを創作する必要がありました。

しかし、上で述べたような制約は、何よりも音楽の内面性を重視するベートーベンにとっては決して気の進む仕事でなかったことは容易に想像できます。

そのため、華麗な名人芸や華やかな雰囲気を保ちながらも、真面目に音楽を聴こうとする人の耳にも耐えられるような作品を書こうと試みました。(おそらく最も厳しい聞き手はベートーベン自身であったはずです。)

その意味では、晩年のモーツァルトが挑んだコンチェルトの世界を最も正当な形で継承した人物だといえます。

実際、モーツァルトからベートーベンへと引き継がれた仕事によって、協奏曲というジャンルはその夜限りのなぐさみものの音楽から、まじめに聞くに値する音楽形式へと引き上げられたのです。

ベートーベンのそうのような努力は、この第5番の協奏曲において「演奏者の即興によるカデンツァは不必要」という域にまで達します。

自分の意図した音楽の流れを演奏者の気まぐれで壊されたくないと言う思いから、第1番のコンチェルトからカデンツァはベートーベン自身の手で書かれていました。しかし、それを使うかどうかは演奏者にゆだねられていました。自らがカデンツァを書いて、それを使う、使わないは演奏者にゆだねると言っても、ほとんどはベートーベン自身が演奏するのですから問題はなかったのでしょう。

しかし、聴力の衰えから、第5番を創作したときは自らが公開の場で演奏することは不可能になっていました。

自らが演奏することが不可能となると、やはり演奏者の恣意的判断にゆだねることには躊躇があったのでしょう。

しかし、その様な決断は、コンチェルトが名人芸の披露の場であったことを考えると画期的な事だったといえます。

そして、これを最後にベートーベンは新しい協奏曲を完成させることはありませんでした。聴力が衰え、ピアニストとして活躍することが不可能となっていたベートーベンにとってこの分野の仕事は自分にとってはもはや必要のない仕事になったと言うことです。

そして、そうなるとこのジャンルは気の進む仕事ではなかったようで、その後も何人かのピアノストから依頼はあったようですが完成はさせていません。

ベートーベンにとってソナタこそがピアノに最も相応しい言葉だったようです 。

たとえ「一つの色」しか持っていなかったとしても、その「一つの色」はとても美しい

クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でした。有名なのはラフマニノフの3番をルービンシュタインと録音したときのエピソードです。

言うまでもないことですが、ラフマニノフの3番はバリバリのテクニックを持ったピアニスト御用達の作品であり、ルービンシュタインのレパートリーにラフマニノフの3番は存在しませんでした。しかし、第2番の協奏曲で大きな成功をおさめたRCAが強引にルービンシュタインに要請をして録音を開始したのです。しかし、当然の事ながら不安も漂うわけであって、その不安を払拭するために、RCAはルービンシュタインのために特別にリハーサルまで行うことにしたのです。

しかし、悲劇はその「特別なリハーサル」の中でおきました。

リハーサルはごく普通に第1楽章からスタートしました。しかし、と言うべきか、やはり、と言うべきか、ルービンシュタインは難場にさしかかると大きなミスをしてしまいました。

ライナーはオーケストラを止め、いくつかの指示を与えてからもう一度演奏させました。しかし、ルービンシュタインは同じところに来るとまた同じミスをしてしまいます。

ライナーは、今度は何も言わずもう一度繰り返させたのですが、ルービンシュタインはやはり同じ所でもっと派手にミスをしてしまいました。

ライナーは指揮棒を置いてオーケストラに向かって「ピアニストが練習をするので20分間休憩します。」と言ってしまいました。

それを聞いてルービンシュタインは「あなたのオーケストラはミスをしないのですか?」と言い返しました。

それに対して、ライナーは一言だけ返したそうです。

「しません。」

ルービンシュタインは無言のままステージを去り、リハーサル会場には二度と戻って来なかったそうです。

ライナーとは相手がルービンシュタインであってもそう言う態度を取った指揮者だったのです。そんなライナーがこれほど多くの協奏曲をクライバーンと録音したと言うことは、それだけをもってしても彼の才能がいかに優れたものだったかを証明しています。

彼を一躍スターの座に押し上げたチャイコフスキーコンクールで、審査員だったリヒテルがクライバーンには満点の25点を与え、それ以外のピアニストは全て0点にしたのも有名な話です。

つまりは、20代のクライバーンにはそれだけの輝くような魅力と才能があったのです。

ですから、ベートーベンやシューマンなどではラフマニノフの時ほどの魅力はないとしても、それは決して悪い演奏ではありません。ただし、気分的にはクライバーンのピアノよりは多彩な響きと引き締まった造形を提示するライナーの棒の方に興味がいく人もいるかもしれません。

しかし、そう言う録音を聞いていて、こういう感じのソリストって他にもいたような気がして、思いをめぐらして浮かんできたのが「マイケル・レビン」でした。

レビンというヴァイオリニストもまた英才教育によって生み出された早熟の天才であり、その演奏はどれを聞いてもそれなりに「なかなか面白いね!」と思うのですが、聞き終わった後に、結局レビンというヴァイオリニストは何を演奏してもこういう風にしかやれない人なんだという事実に突き当たってものでした。

ある人はそう言うレビンのヴァイオリンに対して「一つの色しか持っていない」と評しました。

この「一つの色しか持っていない」という思いはクライバーンにもそっくりそのままあてはまるような気がするのです。

そして、結局はそこからどうしても前に進むことが出来ずに、70年代は入れはいつの間にかフェードアウトしてしまったのです。しかし、レビンのように自殺が疑われるような形での事故死でこの世を去ることがなかったのは幸いでした。

そして、もう一つだけ確認しておきたいのは、たとえ「一つの色」しか持っていなかったとしても、その「一つの色」はとても美しいと言うことです。

そう思えば、あまり頭でっかちな屁理屈などはひとまず脇において、その「一つの色」の美しさを楽しむべきなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-06-16:原 響平

- 1960年頃のRCAのリビングステレオ録音は聴いていて本当に「いい音だな」との思いを強くする。常にクライバーンのピアノの音色は細身には感じられず、堂々としていて躍動感が有る。伴奏を務めるライナーの指揮も極上だ。あくまでもピアノに歌わせるところは歌わせ決して、伴奏のオーケストラ、特に金管がでしゃばる事は無い。もう少し、ホルンが聴こえて欲しいと思うぐらいの抑制を効かせた伴奏。これは、これで玄人好みの演奏。さて、この演奏と対極に有るのが、この演奏の2年後に録音したベートーベンのピアノ協奏曲No4。クライバーンのピアノも雄大な演奏をするが、それにもましてライナー指揮シカゴ響の伴奏は物凄い。コントラバスの重低音を強引な程に響かせ、一糸乱れぬ軍隊の様な伴奏。金管も「皇帝」の時の演奏とは違い豪快に吹かせている。ライナーはクライバーンとベートーベンのピアノ協奏曲を2つ残したが、抑制的な伴奏と、豪快な伴奏で好みは視聴者に委ねた。No4の演奏は当方が「本当にカッコ良い演奏」と思った演奏の一つ。これは歴史に残る名演奏。巨匠ライナー恐るべし。是非ともNo4をUPしてくださいね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)