Home|エリカ・モリーニ(Erika Morini)|グルック:オルフェオとエウリディーチェより「メロディー」

グルック:オルフェオとエウリディーチェより「メロディー」

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音

Gluck:Melodie (Orfeo ed Euridice)

天国の野原で精霊たちが踊る場面で演奏される有名な作品

天国の野原で精霊たちが踊る場面で演奏されます。

このオペラは歌手至上主義に陥っていたオペラの世界に改革をもたらしたもので、当時のウィーンやパリの聴衆に衝撃を与えました。ですから、古い時代のオペラであるにもかかわらず、今もしぶとく「現役のオペラ」として生き残っています。

とあるサイトで「現在では滅多に演奏されることはありません」というのはいささか正確さに欠けます。

そして、このグルックの改革をさらに推し進めて真の革命をもたらしたのがモーツァルトだったのです。

このオペラの中でもっとも有名なバレエ音楽をヴァイオリン曲に編曲したのはクライスラーで、彼はシンプルに「メロディ(Melodie)」とタイトルをつけました。その後、様々な楽器に編曲され、次第に「精霊の踊り」というタイトルの方が通りが良くなったようです。

なお、オペラの中で演奏される「精霊の踊り」にはウィーン版とパリ版の2種類のヴァージョンが存在します。

当時のパリではバレエが非常に重視されていたので、グルックもパリでの上演に際してより中身の濃いものに書き直したためです。

牧歌的なメロディにニ短調の暗いメロディが付け加わることで音楽に明瞭なコントラストが生まれています。

古き良きヨーロッパの象徴のような女性の目に映じた「滅び行くヨーロッパの姿」

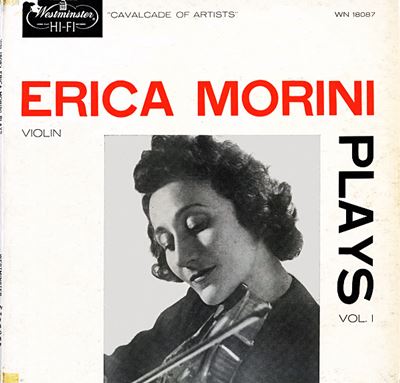

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベルリン・フィルやゲヴァントハウス管弦楽団と共演して衝撃的なデビューをはたしています。父はヨアヒムの系列をくむヴァイオリニストであり、彼女もまた生粋のウィーンが生んだヴァイオリニストでした。

しかし、1938年にナチスの迫害を逃れてアメリカに渡り、その後はニューヨークを拠点として音楽活動を続けることになってしまうのですが、それでも多くの亡命演奏家たちのようにアメリカという新しい社会の価値観に迎合することはありませんでした。彼女のレパートリーはウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていて、そう言う基本的なスタンスを彼女はアメリカに移っても頑固なまでに崩さなかったのです。

そんな彼女の目に、戦争に巻き込まれ、あらゆる美しい伝統と文化が破壊され、焼き尽くされていく現実はどのように映ったのでしょう。

確かに、戦後に残された彼女の数少ない録音を聞けば、それでも彼女は凛と背筋を伸ばしているように見えます。

しかし、彼女にしては珍しいレパートリーと思われる幾つかの小品の録音を聞いたときに、そう言うけなげなモリーニとは全く違う姿にふれて呆然としたのです。

そこには、疑いもなく、モリーニという古き良きヨーロッパの象徴のような女性の目に映じた「滅び行くヨーロッパの姿」そのものが刻み込まれていました。

そして、そこでは老いた没落貴族の女性が、過ぎ去った栄光の過去を思い出しながら一人でダンスを踊っているような光景が浮かんでくるのです。

そして、それはどこかで観た映画の一シーンであったような記憶があるのですが、タイトルがどうしても思い出せないのです。もしかしたら、そんなシーンがあったというのは私の妄想かもしれませんが。

いや、そう言う曖昧な映像を引き合いに出すよりも、このモリーニの音楽こそはヨーロッパの没落を見事に描ききっています。

もちろん、言うまでもないことですが、戦争によってどれほど痛めつけられても「現実のヨーロッパ」は滅びることはなく再び蘇っていくのですが、そしてその事をモリーニもまた理解していたのでしょう。しかし、そうして蘇った「新しいヨーロッパ」は彼女にとってはそれはもう全く別のヨーロッパであったのです。

それはすべてのものが消えてなくる事よりも、さらに大きな喪失感を彼女に感じさせたことは容易に想像できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)