Home|ショルティ(Georg Solti)|スッペ:「詩人と農夫」序曲

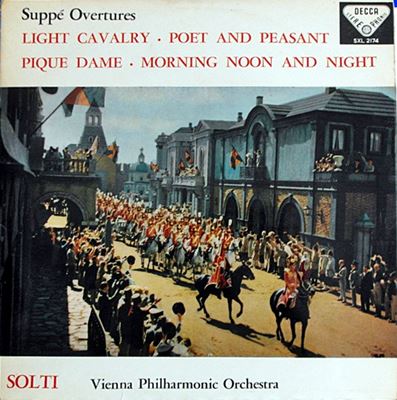

スッペ:「詩人と農夫」序曲

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年5月録音

Suppe:Dichter und Bauer, Overture

オペレッタの序曲と言われるのですが、じつは正体不明の音楽です

存命中はウィーンを中心に指揮活動を展開し、100を超えるオペレッタやバレエ音楽を作曲しました。

実はウィーンでオペレッタを作曲した最初の人はこのスッペであって、「ウィーンオペレッタの父」と呼ばれることもあります。しかし、彼の死後、それらの作品のほとんどは忘れ去られ、現在では演奏される機会はほとんどありません。

おそらくは、「詩人と農夫」や「軽騎兵」序曲などで一般によく知られているくらいです。

しかしながら、実際はヨーロッパの劇場ではけっこうしぶとく上演される機会があるようです。気楽な一夜の楽しみとしては十分なクオリティは持っていると言うことなのでしょう。

「軽騎兵」序曲に代表されるように、オーケストラの威力を誇示するにはピッタリの音楽もたくさん書いているので、大衆受けする能力にも溢れていたと言うことです。

そんなスッペの人気曲の一つがこの「詩人と農夫」です。

そして、この作品もまたオペレッタは忘れ去られたものの「序曲」だけは今もコンサートで取り上げられますと言われるのですが、実のところを言えばその正体が実に曖昧なのです。

なぜならば、本体のオペレッタの方は「忘れ去られる」どころか「楽譜」そのものが残っていないのです。

そして、残っているのがこの「序曲」と「ワルツ」だけなので、この作品はオペレッタではなくて「詩人と農夫」という「劇」につけられた付随音楽だったのではないかという人もいます。

ところが、そうだったとしても、その肝心の「詩人と農夫」なる「劇」のストーリーすらも不明なのです。

創作年代を見てみると、彼が本格的にオペレッタを書き始める前の作品なので、今では全く忘れられ散逸してしまった劇作品に対して習作的に音楽をつけたものだったのかもしれません。

全体は6つの部分に分かれた「接続曲」というスタイルをとっているのですが、耳に心地よい魅力的な旋律やオケが豪快になる場面などがふんだんに用意されていて、聞くものの心をとらえる術に長けたスッペの姿がはっきりと刻み込まれています。

最後の名残とばかりに思いっきり自らの流儀をぶつけてみた

1958年にショルティはウィーンフィルと「ラインの黄金」を録音し、これが営業的にも大成功をおさめます。クラシック音楽の録音というものは短期的に大きな売り上げを記録するものではなくて、その代わりに著作隣接権が消失するまでの長きにわたって売り上げを積み上げていくものです。とりわけ、オペラの全曲盤のような「大物」となれば、発売と同時に馬鹿売れするなどと言うことは考えられないことでした。

ところが、その「考えられない」事がショルティ&ウィーンフィルによる「ラインの黄金」では起こったのです。

それは、この金と手間のかかるプロジェクトを渋々ながら認めたDeccaの経営陣だけでなく、その録音プロジェクトを推し進めたカルショーでさえも想像しないような売れ行きだったのです。そして、その録音はパブリック・ドメインになるまでの長きにわたって売れ続けて、レーベルに多大なる利益をもたらしたのでした。

この事に自信を持ったのがショルティでした。

彼はこの指輪のプロジェクトだけでなく、ベートーベンの交響曲をウィーンフィルと録音することを要求したのでした。

驚いたのはカルショーでした。

彼の目から見れば、ショルティはベートーベンの交響曲に取り組むには準備が整っていないように見えました。さらに言えば、指揮者とオケが直接向き合わざるをえない交響曲のような作品に取り組むと、ショルティとウィーンフィルの間に不和が生じることも懸念されました。

そして、その不和によって肝心の指輪のプロジェクトが頓挫してしまえば元も子もないわけですから、ベートーベンの録音を要求するショルティからの申し出に関しては慎重にならざるを得なかったのです。

言うまでもなくウィーンフィルというのは世界でもっともプライドの高いオーケストラです。そのプライドの高いオーケストラに対しても、ショルティは徹底的に己の流儀を押し通そうとするはずです。

その流儀はコンセルヴァトワールのオケやコヴェントガーデンのオケのような「怠け者」に対するときは有効にはたらいたのですが、誇り高い自らのスタイルを持つウィーンフィルが相手では深刻な軋轢を生むことは容易に想像がつきます。

最大の問題は指揮者の棒に対するオケの反応の遅さでした。

ヨーロッパの伝統的なオケというのは指揮者の棒に対して少し遅れて音が出てくるのが普通でした。しかし、それでは自らが求めるアンサンブルの精度は実現できないと言うのがショルティの考えで、ショルティはオーケストラに対して、自らの指示に対してすぐに音を出すように要求したのです。

驚くのは、この録音に関しては、その我慢ならないショルティの指示にウィーンフィルが従っているように聞こえることです。

このスッペの序曲集では驚くべきアンサンブルの精度が実現しています。ショルティらしいエッジの立ったリズムで軽快に音楽は進んでいくのですが、その速いテンポ設定のもとでも素晴らしいアンサンブル精度が実現しているのです。さらに驚くのは、そのテンポから煽り立てるようにアッチェレランドをしていっても一糸乱れぬアンサンブルに破綻はないのです。

当然の事ながら、その様なスタイルには好き嫌いはあるでしょうが、時代の先を突き進む音楽であったことは否定できません。そして、それ故に、それはウィーンフィルのスタイルとはかけ離れたものでした。

おそらく、ショルティにとってはご機嫌だったと思うのですが、ウィーンフィルにしてみればフラストレーションがたまる録音だったことでしょう。

そして、おそらくはこれと同じ流儀でベートーベンの録音にも臨んだようなので、両者の関係が次第に険悪なものになっていくのは当然でした。

そして、その事を誰よりも敏感に感じとっていたのはカルショーでした。

彼はショルティの流儀でベートーベンの交響曲を録音し続けたら両者の関係は破綻を来たし、指輪のプロシェクト自体が破綻してしまう事は容易に想像できました。

そこで、彼が持ち出した折衷案は、3番、5番、7番だけを録音して、その録音が商業的に成功すれば残りの作品も録音しようというものでした。そして、後の時代から振り返ってみれば、これは絶妙な折衷案でした。

何故ならば、この録音によって、ショルティはウィーンフィルとはどのようなオケであるかを知ることが出来たからです。

一番最初に録音された「運命」の録音を聞けば、アンサンブル重視の極めてエッジの立った造形が為されているのですが、それが7番になると次第に緩和されて、最後のエロイカになるとショルティならではの鋭角的表現が少しずつウィーン・フィルのなかに包摂されていくのです。

そして、そのベートーベン録音はカルショーが期待したように売り上げも伸びなかったので(^^;、めでたく中止と言うことになったのです。

ショルティはその3曲の録音で、己とウィーンフィルとの間にある問題点の本質を知ることが出来るほどに利口でしたし、ウィーンフィルの側も3曲だけならば決定的な破綻にまでは至ることがなかったのです。

ショルティという指揮者が偉いなと思うのは、過ちを素直に受け入れて自らをかえることが出来ることです。いや、彼が要求したことは決して「過ち」ではなかったのですが、それでもウィーンフィルという特殊なオーケストラとの間ではかえざるを得ないことを学び、その学びに従ってかえることが出来たのです。

とは言え、その方向転換は、今度はショルティにとってフラストレーションのたまるものだったはずです。

なので、そう言う自らに踏ん切りをつけるために、スッペの序曲集という気楽な作品を俎上に上げて、それを最後の名残とばかりに思いっきり自らの流儀をぶつけてみたのがこの録音だっのかもしれない、等と思ってしまうのです。

そして、最後と思えばこそ、ウィーンフィルもそう言うショルティの言い分を100%聞いているように聞こえるのは最初に述べたとおりです。

さらに加えて、「詩人と農夫」ではウィーンフィルらしい美しい瞬間も披露していたりもするので、まあこれで両者は手打ちが出来たのでしょう。

これ以後、ショルティがウィーンフィルを相手にするときは全く違った姿勢で臨むことになるのです。

そして、指輪のプロジェクトも順調に進んでいくのですが、この一連の出来事が大きく寄与した事は間違いないようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)