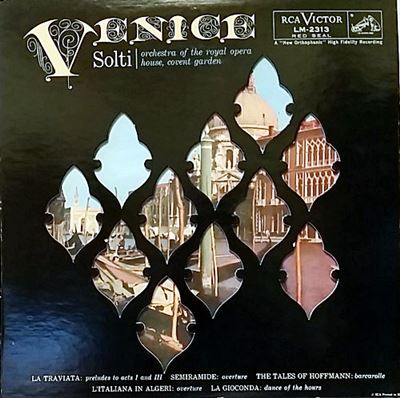

Home|ショルティ(Georg Solti)|ヴェルディ:歌劇「椿姫」より第1幕&第3幕への前奏曲

ヴェルディ:歌劇「椿姫」より第1幕&第3幕への前奏曲

ゲオルク・ショルティ指揮 コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音

Verdi:La Traviata, Prelude Act1

Verdi:La Traviata, Prelude Act3

短くはあっても、その短い間にオペラ全体の空気感のようなものを聞き手に印象づける

ベートーベンなんかは、彼の生涯におけるたった一つのオペラのだったこともあるのでしょうが、それこそ何度も何度も序曲を書き直しています。

レオノーレ序曲第2番(第1稿) → レオノーレ序曲第3番(第2稿) → レオノーレ序曲第1番(プラハでの上演のために書かれたが演奏会は実現せず) →フィデリオ序曲(第3稿)という変転を辿っています。

また、ワーグナーあたりまでくるとその内容も規模も巨大化していって、その序曲や前奏曲が単独のコンサートピースとして取り上げられるようになったりもします。

そう言う序曲や前奏曲などと較べると、ヴェルディの場合は極めてシンプルです。

ヴェルディも最初の頃はお約束に従って「シンフォニア」風の序曲を書いていましたが、晩年になると轟く雷鳴(オテロ)やほんの数小節の短い導入部(ファルスタッフ)だけで幕が開くというスタイルに変わっていきます。そして、「椿姫」や「リゴレット」、「アイーダ」などでは」短くはあっても印象的な前奏曲がつけられています。

もっとも、「運命の力」のように充実した「序曲」がついている晩年の作品もありますから一概には言えないのですが、それでもそう言う傾向があったと言うことだけは指摘できるのではないでしょうか。

ただし、注意が必要なのは、この「椿姫」のような短い前奏曲は決して「手抜き」の産物ではないと言うことです。

もっとも、ヴェルディがその様な手抜きをするはずはないのであって、それらの前奏曲は短くはあっても、その短い間にオペラ全体の空気感のようなものを聞き手に印象づけるのです。

椿姫の前奏曲でも、冒頭の4部に分けられたヴァイオリンの響きによって聞き手は一気にこの「悲劇」の世界に誘われるのです。そして、音楽が短調から長調にかわるとヴィオレッタの「純愛のライトモチーフ」とも言うべき旋律が盛り上がっていきます。そして、それをチェロが引き継ぐとそこにヴァイオリンが応え、その二つの旋律が絡み合いながら音楽は進行していきます。そして、やがてそれが静かに消えるように音楽が閉じられるとき、聞き手はそこで結末での悲劇を感じとるのです。

そして、この冒頭の悲劇的な旋律が第3幕の幕開けにもう一度演奏されます。第3幕への前奏曲です。

ここではもうヴィオレッタの純愛の旋律は登場せず、ヴァイオリンの悲劇的な旋律もまた盛り上がることなく静かに消えていきます。それは、彼女の命もまたその様にして消えてしまうことを暗示しているかのようなのです。

恐るべし、ハンガリーの猛獣

コヴェント・ガーデンの歌劇場の歴史を振り返ってみると、初代の音楽監督は1946年に就任したカール・ランクルでした。しかしながら、歌劇場の歴史は18世紀初頭まで遡るのですから、その間はどうしていたんだという疑問が脳裏をよぎります。ちなみに、ウィーンの歌劇場などは建物が完成したのは1869年なのですが、その翌年にはヨハン・ヘルベック が初代の音楽監督に就任しています。実はこの違いこそが、このイギリスの歌劇場の性格を決定しています。それは、歌劇場と言えば、そこには専属のオーケストラやバレエ団などが存在しているのが普通なのですが、イギリスの歌劇場にはそう言う普通の体制が存在していなかったのです。

つまりは、歌劇場という「箱」は存在しているのですが、そこでオペラを上演するのは「興行主」達であって、彼らは自らの「興業」のたびに必要なオーケストラや歌手、そして必要とあればバレエ団などを調達していたのです。

当然の事ながら、その様なシステムでは演奏のクオリティが上がるはずもなく、さらには聴衆に分かりやすいように英語で歌唱するという習慣も長く存在し続けました。

ですから、1946年にカール・ランクルが音楽監督に就任したのは、そう言う「箱」だけの存在だった「歌劇場」が、ようやくにして専属のオーケストラや歌手などを抱えるようになったことを意味するのです。

ところが、この初代の音楽監督はワーグナーの楽劇の上演においてアンサンブルや演出をうまくまとめられないとして馘首になると言う体たらくだったのです。

そして、その後は音楽監督不在の状態が続き、1955年にラファエル・クーベリックが2代目の監督に就任するのですが、それも58年には辞任してしまってまたまた監督不在の状態になるのです。

そんなコヴェント・ガーデンの歌劇場に3代目の音楽監督として乗り込んできたのがショルティだったのです。

コヴェント・ガーデンの歌劇場というのは、仲良く和気藹々と音楽をすることをモットーとしていましたから、そんなところにハンガリー出身の猛獣のような指揮者がやってくると言うことで恐慌状態に陥ります。

そして、その次に彼らが行ったことは陰に日向に、ありとあらゆる手段を使ってこの猛獣を追い出すことでした。

しかしながら、そう言う抵抗がどういう結果をもたらすかは、例えばパリのコンセルヴァトワールのオケがどういう目に遭わされたかを思い出せば容易に想像が付こうかというものです。

ショルティはこのアマチュア気分の抜けないこの仲良し集団にシステム化されたプロフェッショナル意識を注入しました。

彼らが自らの音楽監督として「ルドルフ・ケンペ」の名前を叫んでも、この猛獣は一切気にすることなく改革の大鉈を振るい続けるのです。

当然の事ながら、実力の伴わないイギリス人歌手達が英語で歌唱するというような「愚かしい伝統」は一掃され、世界中から一流の歌手が招かれるようになりました。

オーケストラの水準もこの猛獣の恐怖によってめざましい進歩を見せるようになり、瞬く間に世界の二流、三流の歌劇場に過ぎなかったこのオペラ・ハウスを世界のトップクラスに肩を並べる存在へと成長させていったのです。

アマチュアの仲良し集団ならば和気藹々とやっていればいいのでしょうが、プロがプロとしての相応しい姿に変身するためには猛獣が必要なのです。

ただし、組織の中において、誰からも歓迎されない骨の折れる仕事をやり遂げることが出来る人は滅多にいないのです。

この1958年に録音された「オペラからの名曲集」は、そんなぬるま湯につかっていたオーケストラが始めて猛獣と相まみえた瞬間を切り取ったものです。

驚くことに、そこにはそんな緩い雰囲気は微塵も存在していないのです。

恐るべし、ハンガリーの猛獣!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)