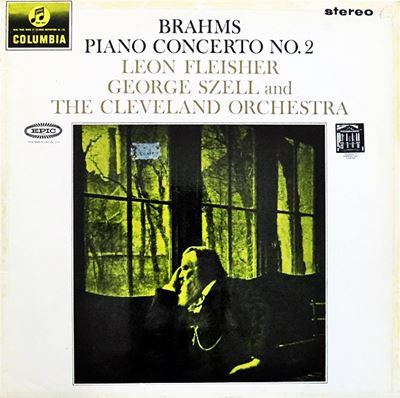

Home|フライシャー(Leon Fleisher)|ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83

(P)レオン・フライシャー:ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1962年10月19日~20日録音

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [1.Allegro non troppo ]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [2.Allegro appassionato]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [3.Andante]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [4.Allegretto grazioso]

まったく可愛らしいきゃしゃなスケルツォをもった小さなピアノ協奏曲・・・

ブラームスは第1番の協奏曲を完成させた後に友人たちに新しい協奏曲についてのアイデアを語っています。しかし、そのアイデアは実現されることはなく、この第2番に着手されるまでに20年の時間が経過することになります。

ブラームスという人は常に慎重な人物でした。自らの力量と課題を天秤に掛けて、実に慎重にステップアップしていった人でした。ブラームスにとってピアノ協奏曲というのは、ピアノの名人芸を披露するためのエンターテイメントではなく、ピアノと管弦楽とが互角に渡り合うべきものだととらえていたようです。そう言うブラームスにとって第1番での経験は、管弦楽を扱う上での未熟さを痛感させたようです。

おそらく20年の空白は、そのような未熟さを克服するために必要だった年月なのでしょう。

その20年の間に、二つの交響曲と一つのヴァイオリン協奏曲、そしていくつかの管弦楽曲を完成させています。

そして、まさに満を持して、1881年の夏の休暇を使って一気にこの作品を書き上げました。

5月の末にブレスハウムという避暑地に到着したブラームスはこの作品を一気に書き上げたようで、友人に宛てた7月7日付の手紙に「まったく可愛らしいきゃしゃなスケルツォをもった小さなピアノ協奏曲」が完成したと伝えています。

決して筆のはやいタイプではないだけにこのスピードは大変なものです。まさに、気力・体力ともに充実しきった絶頂期の作品の一つだといえます。

さて、その完成した協奏曲ですが、小さな協奏曲どころか、4楽章制をとった非常に規模の大きな作品ででした。

また、ピアノの技巧的にも古今の数ある協奏曲の中でも最も難しいものの一つと言えます。ただし、その難しさというのが、ピアノの名人芸を披露するための難しさではなくて、交響曲かと思うほどの堂々たる管弦楽と五分に渡り合っていかなければならない点に難しさがあります。いわゆる名人芸的なテクニックだけではなくて、何よりもパワーとスタミナを要求される作品です。

そのためか、女性のピアニストでこの作品を取り上げる人はほとんどいないようです。また、ブラームスの作品にはどちらかと言えば冷淡だったリストがこの作品に関してだけは楽譜を丁重に所望したと伝えられていますが、さもありなん!です。

それから、この作品で興味深いのは最終楽章にジプシー風の音楽が採用されている点です。

何故かブラームスはジプシーの音楽がお好みだったようで、「カルメン」の楽譜も入手して研究をしていたそうです。この最終楽章にはジプシー音楽とカルメンの大きな影響があると言われています。

オケも直線的であれば、ピアノも直線的、そしてその直線コースを互いが引っ張り合うように疾走していく

セルによるブラームスのピアノ協奏曲と言えば、カーゾンやゼルキンによる録音があります。そう言う中にこのフライシャーの録音を放り込んでみるといささか影が薄くなるのはやむを得ないのでしょう。この時代においてカーゾンやゼルキンはすでに押しも押されもせぬピアノの巨匠であったのに対して、フライシャーの方は数ある有望な若手ピアニストの一人にしか過ぎなかったからです。

つまりは、今日までこの録音をアップしてこなかった言い訳みたいなものです。(^^;

しかしながら、セルはこのフライシャーというピアニストと非常に相性が良かったようです。それは、カーゾンとの録音はほとんど喧嘩腰で、まわりがハラハラするほどに険悪だったのとは対照的でした。

ただし、仲良く演奏が出来たから素晴らしい録音になるとは限らないのであって、その逆が時には真であることをカーゾンとセルの録音が教えてくれています。そう言えば、セルにとって数少ないピアニストの友人だったルドルフ・ゼルキンと喧嘩別れをしたのも、きっかけはブラームスの協奏曲の録音をめぐってのいざこざでした。

つまりは、それなりに自己主張の強いピアニストにしてみれば、ブラームスの協奏曲というのは指揮者との間にいざこざを引き起こさざるを得ない音楽だと言うことなのでしょう。そう言えば、バーンスタインとグールドが決定的仲違いを引き起こしたのもブラームスの協奏曲でした。

どうやら、ブラームスの協奏曲というのは、指揮者にしてもピアニストにしても、友達を失いかねない危険性を内包した音楽のようです。

それは、第1番が交響曲になり損ねた協奏曲でりあり、第2番がピアノ助奏つきの交響曲だと言われることが原因しているのでしょう。

指揮者は交響曲へと向かうベクトルを採用したくりますし、それがセルのような指揮者であれば尚更です。ところが、ピアニストにしてみればそれはとんでもないことであって、そう言うベクトルの中で独奏ピアノが脇役に甘んじるくらいならばさっさと席を立ってさようならをしたくなるでしょう。

つまりは、そう言う剣呑さを含んだ作品に対して、おまけにセルのような指揮者に対して相性が良かったと言うところに、フライシャーというピアニストの特性がにじみ出ています。

そう言えば、第1番の録音の時に、大雪のためにフライシャーが使っていたピアノが録音会場に届かなかったという逸話が残されています。ところが、予定も詰まっているセルにしてみれば会場に備え付けられているピアノでもいいじゃないかと言うことで、録音を開始してしまったのです。

ですから、この録音では第1楽章が会場に備え付けのピアノを使い、第2楽章以降は翌日になって届いた愛用のピアノで録音しているのです。

もっとも、ピアニストというのはヴァイオリニストのように自分の楽器を簡単に持ち運びはできませんから、会場に用意されたピアノを使うと言うことはよくあることです。しかし、少なくとも自分のピアノを手配していて、その手配したピアノが届かないと言うことになれば普通はNGでしょう。

しかし、フライシャーはセルが「いいじゃないか」と言えばそれに従ってしまうのです。セルにしてみれば、こういう音楽であるならばピアノは主役ではなくオケの一員に過ぎなかったのでしょう。

さらに、第2番の録音では、セルは冒頭の独奏ホルンをわざと半音上げて演奏させてフライシャーを驚かすという「悪戯」をしたというエピソードも伝えられています。さすがのクリーブランド管もそれに追随して演奏するのは6小節までがやっとだったようで、その後はみんなで大笑いしたそうなのですが、つまりはセルとフライシャーはそう言う関係だったのです。

セルはピアニストとしてのフライシャーの能力に関しては完全な信頼を寄せていました。

しかし、その信頼は、おそらく自分がピアノ独奏を担当すればこのように演奏しただろうというイメージををほぼ100%実現してくれる力量に対するものでした。

言葉を返せば、カーゾンやゼルキンのようなピアノの巨匠としての能力ではなかったのです。

ですから、このフライシャーとの録音では、セルが理想とするブラームスの協奏曲の形が実現しています。

そこで実現しているのは、速めのテンポによるスッキリとした交響的造形であり、そこに寄り添うピアノもまた軽快で切れの良い鮮やかさで貫かれているのです。

おそらく、このピアノの姿こそがセルの理想だったはずです。

ですから、オケとピアノの間で切った貼ったの緊張感はありません。そこにあるのは、お互いが溌剌としたエネルギー感に満ちていて、さらには、そのエネルギー感によって互いが互いを引っ張り合っていくのです。

つまりは、オケも直線的であれば、ピアノも直線的、そしてその直線コースを互いが引っ張り合うように疾走していくのです。

ですから、聞き終わった後に残るのは爽快感です。

そう言う意味では、ここにブラームスらしい重厚感や翳りのようなものを求めると肩すかしを食うのですが、それもまた50年代から60年代にかけてのアメリカ的文化の典型なのかもしれません。

[追記]

第1番と較べると、オーケストラとピアノがさらにスムーズに解け合っているように聞こえます。もっとも、そう言うことがピアニストにとって誉め言葉になるのかどうかは議論が分かれるかもしれません。

しかし、この協奏曲が「ピアノ助奏つきの交響曲」だと割り切ってしまえば、セルとフライシャーのような組み合わせでなければ絶対に実現できない造形だとも言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)