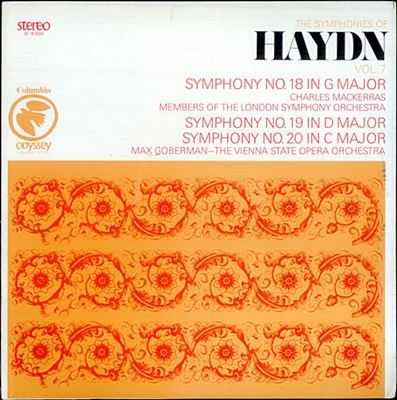

Home|マックス・ゴバーマン(Max Goberman)|ハイドン:交響曲第19番 ニ長調, Hob.I:19

ハイドン:交響曲第19番 ニ長調, Hob.I:19

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音

Haydn:Symphony No.19 in D major, Hob.I:19 [1.Allegro molto]

Haydn:Symphony No.19 in D major, Hob.I:19 [2.Andante]

Haydn:Symphony No.19 in D major, Hob.I:19 [3.Presto]

ハイドンの初期シンフォニーの中でもひときわ小ぶりな音楽です。

そう言う場における音楽というものは何か新しいものを提供するのではなくて、その場に集う多くの人にとって聞きなじんだスタイルの音楽を提供することが重要です。そして、そう言う音楽を雇い主の依頼に従って即座に書き上げることが宮廷作曲家の本務だったのです。

その意味で言えば、この小さな交響曲のどの部分をとってもどこかで聞いたことがあるような既視感を伴うのですが、まさにその様な「既視感」こそが求められていたのです。

しかし、宴会に招かれた客にしてみれば、このように耳に心地よい音楽を今日されて飲み食いするのはさぞや楽しい時間となったことでしょう。

- 第1楽章:Allegro molto

- 第2楽章:Andante

- 第3楽章:Presto

全集として完成していれば、それは疑いもなく20世紀の録音史に残る金字塔になったはずです

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者ということで辛うじて記憶に残っています。

しかし、その経歴を調べてみれば、ヴァイオリン奏者としてフィラデルフィア管弦楽団のメンバーとなったのが音楽家としてのスタートであり、その後ライナーの勧めで指揮者に転向しています。

非常にアクティブな人だったようで、その後は自分でニューヨーク・シンフォニエッタを設立し、コープランドやモートン・グールドというアメリカを代表する音楽家の作品を積極的に紹介し、さらには、ニューヨークシティ・オペラのの音楽監督としても活躍しました。

そして、その精力的な活動はミュージカルの世界にも広がり、ブロードウェイ指揮者として人気を博することになったのです。

確かに、ブロードウェイの指揮者というのは多忙です。

基本的に月曜日だけが休演で、水曜と土曜日は一日2回公演(つまりは週に8回公演)という日々が何年も続きます。

バーンスタインが自作のミュージカルを自分では指揮しなかったのは、そんな生活をおくっていてはそれ以外の活動が出来なかったからでした。

しかし、ゴバーマンはそう言う生活を何年もおくるようになったらしいのです。

しかし、それでは駄目だと思ったのでしょうか、50才を目前にした1960年に、「Library of Recorded Masterpieces」という会員制の通信販売によるレーベルを新しく立ち上げます。

その新しいレーベルを立ち上げて目指したのが、一つはヴィヴァルディの管弦楽曲の全曲録音であり、もう一つはハイドンの交響曲の全曲録音でした。

そのどちらもが、ゴバーマンという精力的な男に相応しいきわめて野心的な取り組みでした。

おそらく、彼は50才という年齢を目前にして、もう一度クラシック音楽の指揮者としての活動に軸足を戻そうとしたのでしょう。

驚かされるのは、このどちらか一つでも十分すぎるほどに野心的な取り組みだと思うのですが、ゴバーマンはこの二つをウィーンとニューヨークという二つの都市を拠点に同時に取り組みはじめるのです。

ヴィヴァルディに関しては彼の手兵であった「ニューヨーク・シンフォニエッタ」を使い、ハイドン関しては「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」を使って録音を開始したのです。

おそらく、ミュージカル指揮者として多忙な日々を送ってきたゴバーマンにしてみれば、そんな事は何ほどの事もなかったのでしょう。

しかし、身体は正直であり、おそらく長年にわたる無理がたたったこともあるのでしょう、1962年の大晦日の日に突然の心臓発作でこの世を去ってしまうのです。

僅か51才という、あまりにも早すぎる死でした。

それでも、わずか2年足らずの活動だったのですが、ハイドンの交響曲に関しては初期作品を中心に45曲の録音を残しています。

レコードで言えば「HS1」から「HS15」までの15枚がリリースされました。

ヴィヴァルディに関しては75曲が録音され、「Vivaldi Volume 1」として10数枚(確認できたのは11枚)、「Vivaldi Volume 2」として数枚(同様に確認できたのは4枚)リリースされたところでピリオドとなったようです。

考えてみれば、それらの作品に関しては、参考とすべき録音や演奏はほとんどなかったでしょうから、それこそスコアだけを頼りに音楽を作りあげていったはずです。

そう言う状態で、2年足らずの間に30枚近いレコードをリリースするというのは尋常なことではありません。

そして、調べていて驚いたのは、ゴバーマンはこれ以外にもバッハやモーツァルト、ベートーベン、ブラームス、ワーグナー、チャイコフスキーなどの作品も録音しているのです。

驚くべきバイタリティです!!

しかしながら、そうやってリリースされた録音が取るに足りないものであれば「粗製濫造」というレッテルを貼って終わりにすればいいのですが、少なくともハイドンの初期シンフォニーにおいては、今でもこれを凌ほどの録音はないのではないかと思うほどの素晴らしさなのです。

この一連の録音をはじめて聞いたときには「悪くないね!」とは思ったのですが、上で述べたような経緯を知ってしまうと、それはもう常人のなし得る技ではないことに気づかされます。

ハイドンの交響曲の概要

ハイドンは「交響曲の父」などと呼ばれるのですが、それではその生涯で何曲の交響曲を残したのでしょうか。ナンバリングを見れば最後は「104番」ですから104曲と言うことになるのでしょうが、現在の研究では1曲の協奏交響曲を含む108曲というのが通説になっているようです。

つまりは1番から104番までナンバリングされた作品以外に、1曲の協奏交響曲と3曲の番号外の交響曲があると言うことです。(最近は105番から107番までの番号が付与されているようです)

ただし、モーツァルトにおいても同様なのですが、未だ発展途上だった「交響曲」という形式において、ディヴェルティメントや合奏協奏曲と厳密に区分することが難しい作品も数多く含まれています。

このハイドンの交響曲のナンバリングというのは、晩年のハイドンに対するグリージンガーの聞き書きを根拠としているようです。グリージンガーはハイドンとの長い親交があった人物で、一番最初のハイドン伝を記した人物でもあります。

ですから、このナンバリングは晩年のハイドンの記憶に基づくものなので、現在の研究ではかなりの誤りを含むこことが分かっています。

しかし、今日、ハイドンの作品目録として最も広く普及しているホーボーケン番号(Hob)はこのナンバリングをなぞっています。ホーボーケン自身はこの目録に付した番号が成立年順に並んでいるとしたのですが、それは誤りを多く含んでいたと言うことです。

私のように「聞く」だけのものからすれば、こういう問題は些細なことのように思われます。

しかし、ハイドンがはじめて書いた交響曲と信じられてきた第1番と、最後の交響曲となったロンドン・シンフォニーを並べてみれば、ハイドンがこのジャンルにおいてどれほどの長い道を切り開いてきたかがよく分かります。未だ誰も歩んでいなかった荒野にハイドンが切り開いていった道を辿ろうと思えば、その道しるべとして残された作品がどのようにな位置に立っているかはやはり無視できない問題なのでしょう。

ということで、ハイドンの100を超える交響曲は一般的に以下の6つの時期に分けて考えるのが一般的です。

- ウィーン時代(1757~1761年):モルツィン伯爵家の楽長時代

ハイドンの最初期の交響曲が創作された時期ですが、自筆楽譜は一切残っていないため、どこの交響曲がこの時期に作曲されたのかは筆写譜などの研究によって推定するしかないようです。

1番・37番・2番・18番・4番・27番・10番・20番・5番・11番・17番・19番・25番・32番・107番・3番・15番あたりがこの時期の作品だとされているようです。(ゲルラッハの説に基づく) - エステルハージ家の副楽長時代(1761~1766年):週2回行われる演奏会のために交響曲を作曲していた

ハイドンが本格的に交響曲の創作に着手したのはこの時代です。自筆楽譜から間違いなく断定できる10曲に加えて、およそ23曲程度がこの時代の作品(7番・6番・8番・33番・36番・14番・108番・9番・12番・13番・40番・72番・16番・34番・21番・22番・23番・24番・29番・30番・31番・39番・28番)だと言われています。

6番「朝」・7番「昼」・8番「晩」の三部作や22番「哲学者」、31番「ホルン信号」などが代表作です。 - エステルハージ家の楽長に昇進した時代(1766年~1775年):ヴェルナーの死去によって楽長に昇進して、宗教音楽やオペラにも関与しはじめた時代

この時代にハイドンは劇的な短調の作品を書いたために「疾風怒濤の時代」と呼ばれてきましたが、最近はその様な特徴付けには疑問が出されています。

確かに、44番「悲しみ」や49番「受難」などは悲劇的な色彩が強い作品ですが、それは表現の可能性を追い求める中での一つの創造物であり、それをハイドン自身の人生と関連づける見方は今日では否定されています。

この時代の代表作としては前述の2作品以外に45番「告別」がとりわけ有名です。

この時代の作品としては38番・35番・58番・26番・41番・49番・59番・48番・65番・43番・44番・42番・52番・45番・46番・47番・50番・51番・64番が分類されます。 - オペラの時代(1775~1784年):エステルハージ家のオペラ監督として活躍した時代

雇い主である侯爵がオペラを好み、そのためにオペラ監督として劇場の仕事が中心に座っていた時代の作品です。交響曲もその様な侯爵の好みを反映して舞台音楽のような娯楽性が前面にでた作品が多くなっています。

ハイドンはその様な試みには飽き飽きしてしまったようで、後に「古いパンケーキのような作品」とぼやいています。

この時代の特徴があらわれた作品としては、53番「帝国」、55番「校長先生」、59番「火事」、60番「うかつ者」などが有名です。

この時代の作品としては54番・55番・56番・57番・60番・68番・66番・67番・69番・61番・53番・70番・71番・63番・75番・62番・74番・73番・76番・77番・78番・79番・80番・81番が分類されます。 - 外国からの依頼の時代(1785~1790年):外国の出版社からの依頼で交響曲を作曲した時代

侯爵家の楽長として、侯爵家のためだけに音楽を書いてきたハイドンが、はじめて出版者からの依頼で作曲をした時代です。フランスの出版者からの依頼で書いたパリ交響曲(82~87番)がその最初のもので、88番「V字」、92番「オックスフォード」が特に有名です。

この時代の作品としては83番・87番・85番・82番・84番・86番・89番・88番・90番・91番・92番が分類されます。 - ロンドンでの活躍の時代(1791~1795年):いわゆるザロモンセットと呼ばれる交響曲を作曲した時代

長年仕えた侯爵の死によって事実上自由となったハイドンが、ロンドンの興行主ザロモンの依頼でイギリスに渡り、新作の交響曲を中心とした演奏会を行いました。

第1回目の渡英で書かれたのが93~98番までの第1期ザロモン交響曲、2回目の渡英のために書かれたのが99番~104番の第2期ザロモン交響曲です。

今日では、この両者を併せてザロモンセットと呼ばれますが、ハイドンの交響曲の到達点を示す素晴らしい作品群です。

どれをとっても素晴らしい作品ばかりですが、94番「驚愕」はハイドンの全作品中でも最も有名な作品だといえます。それ以外でも、100番「軍隊」、101番「時計」、104番「ロンドン」などは今日のコンサートなどでもよく取り上げられる作品です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)