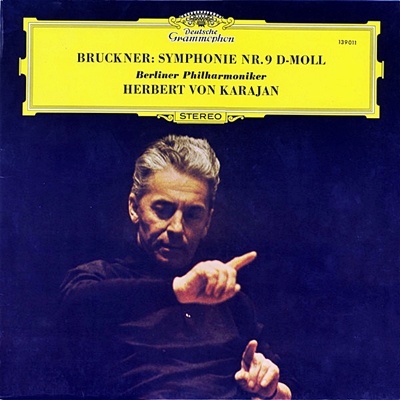

Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調(原典版)

ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調(原典版)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年3月15日~19日録音

Bruckner:Symphony No. 9 in D minor [1.Feierlich, misterioso]

Bruckner:Symphony No. 9 in D minor [2.Scherzo. Bewegt, lebhaft; Trio. Schnell]

Bruckner:Symphony No. 9 in D minor [3.Adagio. Langsam, feierlich]

ブルックナーの絶筆となった作品です

もし最終楽章が完成されていたならば前作の第8番をしのぐ大作となったことは間違いがありません。

実は未完で終わった最終楽章は膨大な量のスケッチが残されています。専門家によると、それらを再構成すればコーダの直前までは十分に復元ができるそうです。

こういう補筆は多くの未完の作品で試みられていますが、どうもこのブルックナーの9番だけはうまくいかないようです。今日まで何種類かのチャレンジがあったのですが、前半の3楽章を支えきるにはどれもこれもあまりにもお粗末だったようで、今日では演奏される機会もほとんどないようです。

それは補筆にあたった人間が「無能」だったのではなく、逆にブルックナーの偉大さ特殊性を浮き彫りにする結果となったようです。

ブルックナー自身は最終楽章が未完に終わったときは「テ・デウム」を代用するように言い残したと言われています。その言葉に従って、前半の3楽章に続いて「テ・デウム」を演奏することはたまにあるようですが、これも聞いてみれば分かるように、性格的に調性的にもうまくつながるとは言えません。

かといって、一部で言われるように「この作品は第3楽章までで十分に完成している」と言う意見にも同意しかねます。

ブルックナー自身は明らかにこの作品を4楽章構成の交響曲として構想し創作をしたわけですから、3楽章までで完成しているというのは明らかに無理があります。

天国的と言われる第3楽章の集結部分を受けてどのようなフィナーレが本当は鳴り響いたのでしょうか?永遠にそれは聞くことのできない音楽だけに、無念は募ります。

「天国的な美」を感じることは難しくても、素晴らしい「地上の美」が存在していることは事実

どこで読んだのかは思い出せないのですが、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあったそうです。正確な言葉は思い出せないのですが、「カラヤンが生み出すレガートはすばらしい。それが音楽においては最も難しいものだ。」みたいな内容だったと記憶しています。

なるほど、どんなに関係が悪くてもさすがはフルトヴェングラー、優れた音楽家として見るべきものは見抜いていたというわけです。

そして、このブルックナーの9番を聞いていると、そう言うフルトヴェングラーの褒め言葉が思い出されてくるのです。

実に美しいブルックナーです。

それは、1957年にはじめてブルックナーの8番を録音したときから、1970年代後半に全集の録音に取り組んだときまで一切ぶれることはありませんでした。

しかしながら、その事がカラヤンのブルックナー対する低評価の原因となりました。

なぜならば「美しい」という形容詞は一般的には「褒め言葉」として使われるのですが、ブルックナー演奏においては否定的な意味をこめて使われることがあるからです。

もちろん美しい演奏であってもいいのですが、ブルックナー演奏においてはそれ以前に「崇高」であることが求められるのであって、カラヤンのように「崇高さを伴わない美しさ」は批判の対象になってしまうのです。

しかしながら、崇高と滑稽は紙一重です。

ある集団にとってこの上もなく崇高でありがたい儀式でも、その集団とは関係ない人々から見れば滑稽にうつることがあります。

崇高なブルックナー演奏というものも、ブルックナーに強いシンパシーを感じていない人から見れば「崇高」であっても、そうでない人々から見ればただの「滑稽」な演奏としかうつらない危険性があるのです。

その意味では、この演奏に「崇高」さを感じないと言って駄目出しをする人はいても、この演奏の「美しさ」を否定する人はいないでしょう。

確かに、この9番の最後のコーダに「天国的な美」を感じることは難しいかも知れません。

しかし、この上もなく素晴らしい「地上の美」がそこに存在していることは事実です。

それは霊的存在としてのブルックナーにシンパシーを感じない人にとっても、何の滑稽さも感じずに享受できる「美しさ」なのです。

頻出する休止符によって音楽がぶつ切りになってしまいがちななのがブルックナーの音楽なのですが、カラヤンの手にかかれば見事なまでのエレガントさでシームレスに繋がれていきます。

もちろん、そんな化粧を施されたような音楽はブルックナーではないと否定することは間違いではないのですが、それでもその化粧は美しいのです。

そして、その様な「地上の美」が音楽全体に満ちあふれているのです。

第2楽章の「Scherzo」でも、ややテンポを上げ気味にして雰囲気を変えるのも、聞き手を飽きさせない手法としてはきわめて有効です。

それも余計なお節介と感じる人もいるのでしょうが、音楽を聞くという行為は「苦行」ではないのですから、1時間にも及ぶ音楽を楽しく聞き続けさせるためには合理的で賢い判断なのです。

もちろん、神々しさを感じるようなブルックナー演奏というものは存在します。

しかし、それのみを判断の尺度として振りまわせば、見失うものも多いのかもしれません。

天国ばかりを見上げて、足元の美しさを見逃すのは愚かな事です

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)