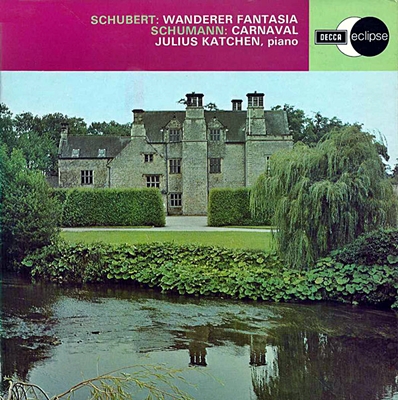

Home|カッチェン(Julius Katchen)|シューマン:謝肉祭 作品9

シューマン:謝肉祭 作品9

(P)ジュリアス・カッチェン 1957年10月8日~10日 & 11月11日録音

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [1.Preambule]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [2.Pierrot]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [3.Arlequin]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [4.Valse noble]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [5.Eusebius]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [6.Florestan]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [7.Coquette]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [8.Replique]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [(8.Sphinxes)]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [9.Papillons]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [10.Lettres dansantes]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [11.Chiarina]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [12.Chopin]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [13.Estrella]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [14.Reconnaissance]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [15.Pantalon et Colombine]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [16.Valse allemande]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [17.Paganini]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [18.Aveu]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [19.Promenade]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [20.Pause]

Schumann:Carnaval "Scenes mignonnes sur quarte notes", Op.9 [21.Marche des "Davidsbundler" contre les Philistins]

様々な人間的な感情の交錯

最初と最後に音楽全体の序と終結の役目を果たす比較的規模簿の大きな曲を配置し、その間に様々な容貌と特徴を持った華麗なる19の小品をちりばめたこの作品は、古典派のかたぐるしい上着を脱ぎ捨てて、人間的な感情のあふれるがままに楽想を飛翔させたものです。ただし、シューマンが偉大なのはその様な飛翔が恣意的で放埒なものになることなく、全ての音楽がごく小さな根本動機からの変奏として作品全体が強固に結びあわされていることです。

しかし、このような言葉による説明は現実に鳴り響く音楽の前では虚しいだけです。私たちはその音楽に謙虚に耳を傾ければ、シューマンがこの作品に施した様々な謎かけに関する知識などを持たなくても、光と影が明滅する木漏れ日のように、様々な人間的な感情の交錯に陶然とさせられます。

ここにおいて神は音楽の表舞台から退場し、音楽は純粋に人間にのみ仕えるようになったのです。

- 第1曲:前口上

- 第2曲:ピエロ

- 第3曲:アルルカン

- 第4曲:高貴なワルツ

- 第5曲:オイゼビウス

- 第6曲:フロレスタン

- 第7曲:コケット

- 第8曲:返事

- (カッチェンは「謝肉祭」においては謎として沈めてあると言うことで通常は演奏されない「スフィンクス」を第8曲の後に収録しています。 )

- 第9曲:パピヨン

- 第10曲:A.S.C.H. - S.C.H.A. - 踊る文字

- 第11曲:キアリーナ

- 第12曲:ショパン

- 第13曲:エストレラ

- 第14曲:めぐりあい

- 第15曲:パンタロンとコロンビーヌ

- 第16曲:ドイツ風ワルツ?

- 第17曲:パガニーニ(間奏曲)

- 第18曲:告白

- 第19曲:プロムナード(散歩)

- 第20曲:休憩

- 第21曲:ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進

カッチェンの冴えわたった響きでシューマンを演奏すればどうなるのだろうかという興味が湧きます

カッチェンというピアニストの魅力はなんと言ってもその冴えわたった透明感あふれる響きでしょう。語彙が乏しくて申し訳ないのですが、それは「ガツーン!」ではなくて「カツーン!」という感じの響きです。しかし、決して「カキーン!」というような耳障りな響きになることはありません。ですから、カッチェンと言えば「ブラームス弾き」という評価が定着しているのですが、その響きはベートーベンの音楽にはとても相応しいように思えたものでした。

カッチェンのベートーベンと言えばの5つの協奏曲は全て録音が残っていますし、ソナタや変奏曲に関しても少なくない録音が残っています。

そのどれもがさえざえと晴れ渡った冬の朝のような佇まいを見せてくれる響きで、中村草田男の「冬の水一枝の影も欺かず 」という一句を思いだしたものです。

しかし、ここではシューマンです。

そう言う響きで、ある種の「幻想性」が求められる音楽を演奏すればどうなるのだろうかという興味が湧きます。

この数日、彼のシューマンの録音をポツポツと聞いているところなので確たる事は言えないのですが、そう言う「幻想性」などと言うことは一切顧慮しないで己の持ち味を前面に押し出した演奏の方が面白いように思えました。

その典型が57年に録音された「謝肉祭」かもしれません。

ただし、その演奏がシューマンに相応しいのかと問われれば異論も出るでしょう。

冒頭の「前口上」からして、「これって確かシューマンだよね?」と聞き直したくなるような強烈な響きでスタートします。

そして、その後に続く物語も幻想性という茫漠たるベールをはぎ取って、ひたすらクリアな世界が展開していきます。

ただし、おかしな話かもしれないのですが、そうやってクリアに描かれているがゆえに、この謝肉祭は強い物語性を感じてさせてくれるのです。

しかし、その物語にもう少し「詩情」のようなものが欲しいという気持ちが沸き起こってきたとしてもそれは否定できません。

それをシューマンに求めることは当然の権利なのですから、それ故に同意しかねる部分があるという人がいても当然だと言うことにはなります。

それでも、序章の「前口上」に対応するような形で、終曲「ペリシテ人と闘うダヴィッド同盟の行進曲」が華やかに環を閉じるのを聞くとき、その鮮やかな語り口は申し分なく面白いと思ってしまうのです。

もちろん、面白くないという人がいても全く異とはしません。

ところが、こういう冴えわたった響きだけでは駄目ではないかと思ったのかどうかは分かりませんが、作品によっては、このカッチェンならではの響きを少しばかり封印して、やや丸めのタッチで演奏した録音もあります。

そう言えば、天才と言われながらも、結局は単色のパレットしか持っていなかったために行き詰まり、最後薬物中毒を疑われてキャリアを絶ってしまったマイケル・レビンのようなヴァイオリニストもいました。

その事を思えば、カッチェンは10歳でモーツァルトのピアノ協奏曲第20番を弾いてデビューするという神童ぶりを発揮しながら、ただの神童で終わることのなかったピアニストでした。

ですから、複数のパレットで、それぞれの作曲家に相応しい響きを用いるのは当然だったのかもしれませんが、そうなると、どこか不自由で窮屈な感じが否定しきれないのです。

異論はあるかもしれませんが、その典型と思えるのが1962年録音の協奏曲です。

もちろん、その事は比較の話なので、他のピアニストと較べればはるかに冴えわたった響きで男性的なシューマンに聞こえるかもしれません。

しかし、私などは、彼の持ち味を躊躇うことなく発揮すればもっと強烈なシューマンになったのにと残念に思ってしまうのです。

ここでのカッチェンのピアノにはどこかリミッターがかかっていて、その響きをコントロールしようとしているように聞こえます。

そして、それをサポートするケルテスもまたオーケストラの響きを丸め込もうとしています。そして、その指示に応えたイスラエルフィルの繊細で美しい弦楽器の響きはシューマンに相応しいのかもしれません。

それでもひねくれ者の私は、ここでも「謝肉祭」の時のように「カツーン!」と行ってくれれば、そして、オケもそれにあわせて演奏してくれれば、それはシューマンらしくはなくても面白い演奏になったのではないかと残念に思ってしまうのです。

この協奏曲の録音クレジットが「1962年3月25日~4月30日」となっているのですが、おそらくは1ヶ月以上かけて録音したのではなくて、おそらくは3月の下旬に録音して、不備を感じた部分を4月の終わり頃に録りなおしたものでしょう。とりあえずはレーベルから提供されているデータを記載しておきました。

また、カッチェンは「謝肉祭」においては謎として沈めてあると言うことで通常は演奏されない「スフィンクス」を第8曲の後に収録しています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)